QQ说说作为腾讯社交生态的核心内容场域,其点赞功能早已超越简单的“已阅”符号,演变为用户构建社交形象、维系关系链的重要工具。而“刷QQ说说赞”这一行为的流行,并非偶然的跟风,而是个体心理诉求、平台算法逻辑与社会文化变迁共同作用的结果——它既是数字时代社交货币的流通方式,也是现代人寻求存在感的微观实践。

从社会心理学视角看,点赞本质是一种“社会强化”。当用户发布说说,每一条点赞都像一面镜子,反射出“我被看见”“我被认可”的信号。这种即时反馈能满足马斯洛需求层次理论中的“归属与爱”需求,尤其对青少年而言,QQ说说点赞数甚至成为衡量社交影响力的隐性指标。刷QQ说说赞的行为背后,往往隐藏着对“社交安全感”的渴求——当原生动态的点赞数低于预期时,用户会通过主动“刷赞”来填补数字落差,避免在社交圈中“掉价”。这种心理机制与社交媒体的“表演性”特征深度绑定:用户精心编辑说说内容,本质上是在进行一场“自我呈现”,而点赞则是这场表演的“票房数据”,刷赞则成了“票房注水”的无奈之举。

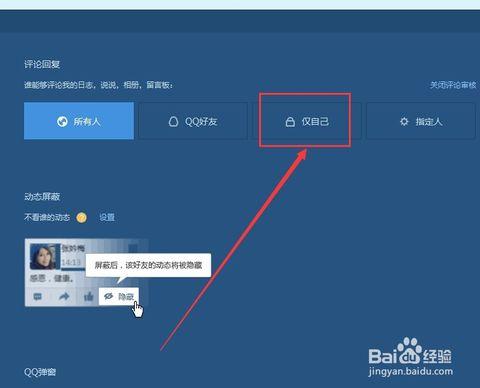

QQ的社交产品设计,客观上为“刷QQ说说赞”行为提供了生长土壤。一方面,QQ的“好友动态”采用时间流算法,点赞数高的内容更容易获得算法加权,从而在好友列表中优先展示——这意味着,一条说说获得的点赞越多,就越可能被更多人看到,形成“马太效应”。用户为了突破信息茧房,不得不通过刷赞来提升内容的初始曝光度。另一方面,QQ的“互动提醒”功能(如“XX赞了你的说说”)会将点赞行为转化为社交信号,刺激被点赞者回访对方主页,形成“点赞-回访-再点赞”的互动闭环。这种机制下,刷赞不再仅仅是单向的数字操作,而成了撬动社交关系的“杠杆”——用户通过为好友的旧说说刷赞,既能触发对方的互动提醒,又能唤醒沉睡的社交关系,可谓“一举两得”。

数字时代的社交礼仪正在经历重构。在现实生活中,我们会给朋友的生日礼物点赞、给同事的晋升动态点赞;在QQ空间里,这种“礼貌性互动”被延伸为对历史动态的“批量点赞”。刷QQ说说赞在某种程度上成了维系“弱关系”的社交润滑剂——对于多年不联系的初中同学、仅有过数面之缘的职场伙伴,偶尔为其说说点赞,既不会显得刻意,又能维持“我们还有联系”的社交默契。这种“轻互动”符合现代人快节奏的生活状态:比起耗时费力的长篇评论,一个点赞的成本极低,却能传递“我在关注你”的信号。此外,Z世代群体中流行的“互赞文化”也推动了刷赞行为的流行——在班级群、兴趣社群里,成员之间会形成“你赞我,我赞你”的默契,这种“等价交换”的社交规则,让刷赞成了融入圈层的“通行证”。

尽管刷QQ说说赞能在短期内满足社交需求,但其长期代价不容忽视。当点赞数成为评价自我价值的唯一标尺时,用户会陷入“数字焦虑”——为了维持高点赞数,不惜发布迎合大众口味的内容,甚至虚构生活场景,导致“自我异化”。更值得警惕的是,部分第三方刷赞工具存在隐私泄露风险,用户为追求一时的社交虚荣,可能将账号密码、好友列表等敏感信息暴露给不法分子。事实上,QQ说说的本意是“分享生活”,点赞的核心价值在于“真诚的共鸣”。一条说说的点赞数多寡,远不如一条走心的评论更能体现社交的温度——当用户为好友的失恋动态刷赞时,或许不如一句“我在这里陪你”来得温暖。

刷QQ说说赞的流行,本质上是数字时代社交需求的镜像折射。它提醒我们:社交的本质不是冰冷的数字游戏,而是人与人之间的情感连接。在追求“被看见”的同时,我们或许更需要回归社交的本真——用真诚的互动代替机械的点赞,用深度的交流填补浅层的数字互动。毕竟,QQ说说的意义,从来不是赞数的堆砌,而是那些值得分享的生活瞬间,和那些愿意为你的瞬间驻足的人。