刷到内容后不点赞,这个看似简单的行为背后,藏着当代用户与内容生态之间复杂的博弈。在算法主导的信息流里,每一次滑动都是一次无声的筛选,而“点赞”——这个曾经代表“认可”与“互动”的社交货币,正越来越多地被用户“拒收”。这种“拒收”不是随意的冷漠,而是用户在信息过载时代对注意力、情感表达和社交边界的重新校准。要理解这一现象,需从用户心理、内容质量、平台机制与社交关系四个维度拆解,才能看清“不点赞”背后隐藏的深层逻辑。

用户心理:从“表达冲动”到“选择性沉默”

点赞行为的本质,是用户对内容价值的即时反馈,也是社交身份的延伸。但在实践中,用户对“是否点赞”的判断正变得越来越审慎。一方面,“点赞焦虑”逐渐蔓延:用户担心随意点赞会被贴上“肤浅”“迎合”的标签,尤其对争议性内容,点赞可能意味着立场站队,这种社交风险让许多用户选择“沉默”。另一方面,用户的“表达阈值”正在提高。早期互联网,一条搞笑段子、一张美图就能收获大量点赞,如今用户被海量内容“驯化”,对“优质内容”的标准水涨船高——只有真正触动情感、引发深度思考的内容,才能激发用户的点赞冲动。这种“阈值提升”并非冷漠,而是用户对注意力资源的精细化管理:点赞不是廉价的“社交礼仪”,而是留给真正值得“盖章认证”的内容的稀缺配额。

内容质量:同质化与情感浓度的双重挤压

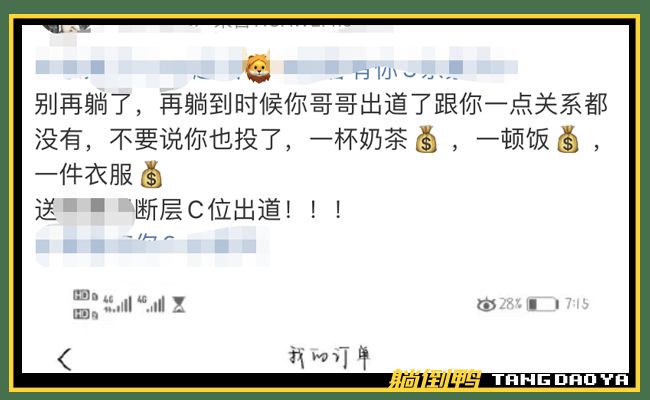

当“刷到内容后不点赞”成为常态,内容创作者或许该反思:问题是否出在内容本身?当前内容生态中,“同质化陷阱”正在消耗用户的点赞热情。算法推荐下,“爆款公式”被无限复制:情感号擅长贩卖焦虑,知识号堆砌金句,生活号摆拍精致……用户反复看到“换汤不换药”的内容,自然会产生“审美疲劳”。更关键的是“情感浓度”的缺失。点赞往往源于强烈的情感共鸣——可能是感动、认同、愤怒或惊喜,但许多内容停留在“信息传递”层面,缺乏与用户建立情感连接的“钩子”。比如一篇讲职场干货的文章,如果只是罗列知识点,用户可能默默收藏(隐性认可),但不会点赞(缺乏情感触动);而一篇讲述普通人逆袭的故事,如果细节真实、情感饱满,反而可能让用户毫不犹豫地点下赞。可见,用户不点赞,有时不是内容“没用”,而是内容“没温度”。

平台机制:算法疲劳与互动异化的产物

平台的设计逻辑,也在潜移默化地改变用户的点赞行为。算法推荐的核心是“用户粘性”,它通过不断推送“你可能喜欢”的内容,将用户困在“信息茧房”中。但长期暴露在同类内容下,用户会逐渐产生“算法疲劳”——即使内容质量尚可,也会因“看腻了”而失去互动欲望。更值得警惕的是“互动异化”:为了迎合算法,许多创作者陷入“点赞率焦虑”,刻意设计“求赞话术”(“喜欢请点赞”“点赞看后续”),甚至购买虚假点赞。这种对“点赞数据”的过度追逐,让点赞行为失去了原本的“真诚性”,用户察觉到后,反而会刻意抵制——他们不愿成为算法“KPI”的帮凶,拒绝用点赞为“数据造假”背书。此外,平台频繁调整互动规则(如“点赞可见”“点赞解锁福利”),也让用户对点赞产生“功利化”反感,进一步降低了主动点赞的意愿。

社交关系:边界感维护与隐性反馈的崛起

点赞的本质是一种“社交表态”,用户在点赞时,会不自觉地评估“这段关系是否值得公开互动”。在“熟人社交”场景中,用户对“半生不熟”的内容往往保持克制:比如同事的日常动态,用户可能默默浏览,但不会点赞(担心显得“刻意”);亲友的“凡尔赛”内容,点赞可能被解读为“讨好”,不点赞又怕伤感情,于是选择“视而不见”。这种对“社交边界”的敏感,让用户在点赞时变得“小心翼翼”。与此同时,“隐性反馈”正在取代点赞成为主流表达方式。用户可能不会给内容点赞,但会花30秒看完视频、收藏文章、转发给朋友、甚至留下长评——这些行为同样是“认可”,只是更低调、更真实。对创作者而言,这些“隐性反馈”的价值远高于一个冰冷的点赞数:它意味着用户真正投入了时间和注意力,这种“深度互动”才是内容生命力的真正体现。

不点赞,不是冷漠,而是理性

“刷到内容后不点赞”的现象,本质上是用户在信息过载时代对“互动质量”的重新定义。他们不再为“点赞而点赞”,而是将这一行为与情感深度、内容价值、社交风险绑定,做出更理性的选择。对创作者而言,与其纠结“点赞率”,不如打磨真正能引发共鸣的内容;对平台而言,与其用算法“绑架”用户点赞,不如优化对“隐性反馈”的识别机制。毕竟,用户的不点赞,不是对内容的否定,而是对“真诚互动”的呼唤——当内容真正触动人心,点赞会成为自然而然的表达,而非需要刻意追求的“数据指标”。在这个“沉默的大多数”越来越重要的时代,听懂“不点赞”背后的声音,或许才是内容生态走向健康的关键。