个人刷赞行为是否违法,需结合其行为性质、平台规则及法律边界综合判断,而非简单二元定性。在流量经济盛行的当下,点赞作为用户对内容的直接反馈,已成为衡量内容价值的重要指标。然而,部分个人为追求短期利益或虚荣满足,通过人工点击、软件工具或第三方服务等方式“刷赞”,这种行为看似无伤大雅,实则可能触碰法律红线,破坏数字生态的公平性。

从法律维度看,个人刷赞行为的违法性判断需穿透表象,聚焦其行为本质是否扰乱市场秩序或侵害他人合法权益。我国《反不正当竞争法》明确禁止经营者通过虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。若个人刷赞行为以营利为目的,为自身或他人店铺、账号伪造虚假人气,吸引消费者关注或交易,便可能构成“虚假宣传”。例如,某电商卖家雇佣刷手为商品刷赞,提升商品排名,误导消费者认为产品更受欢迎,从而做出购买决策,这种行为不仅违反《电子商务法》关于“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”的规定,还可能因不正当竞争被监管部门处以罚款、吊销营业执照等处罚。即便个人非以营利为目的,仅为社交账号“涨粉”刷赞,若通过非法手段获取平台数据(如利用爬虫技术批量操作),也可能违反《网络安全法》关于“任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”的规定,面临民事责任甚至行政处罚。

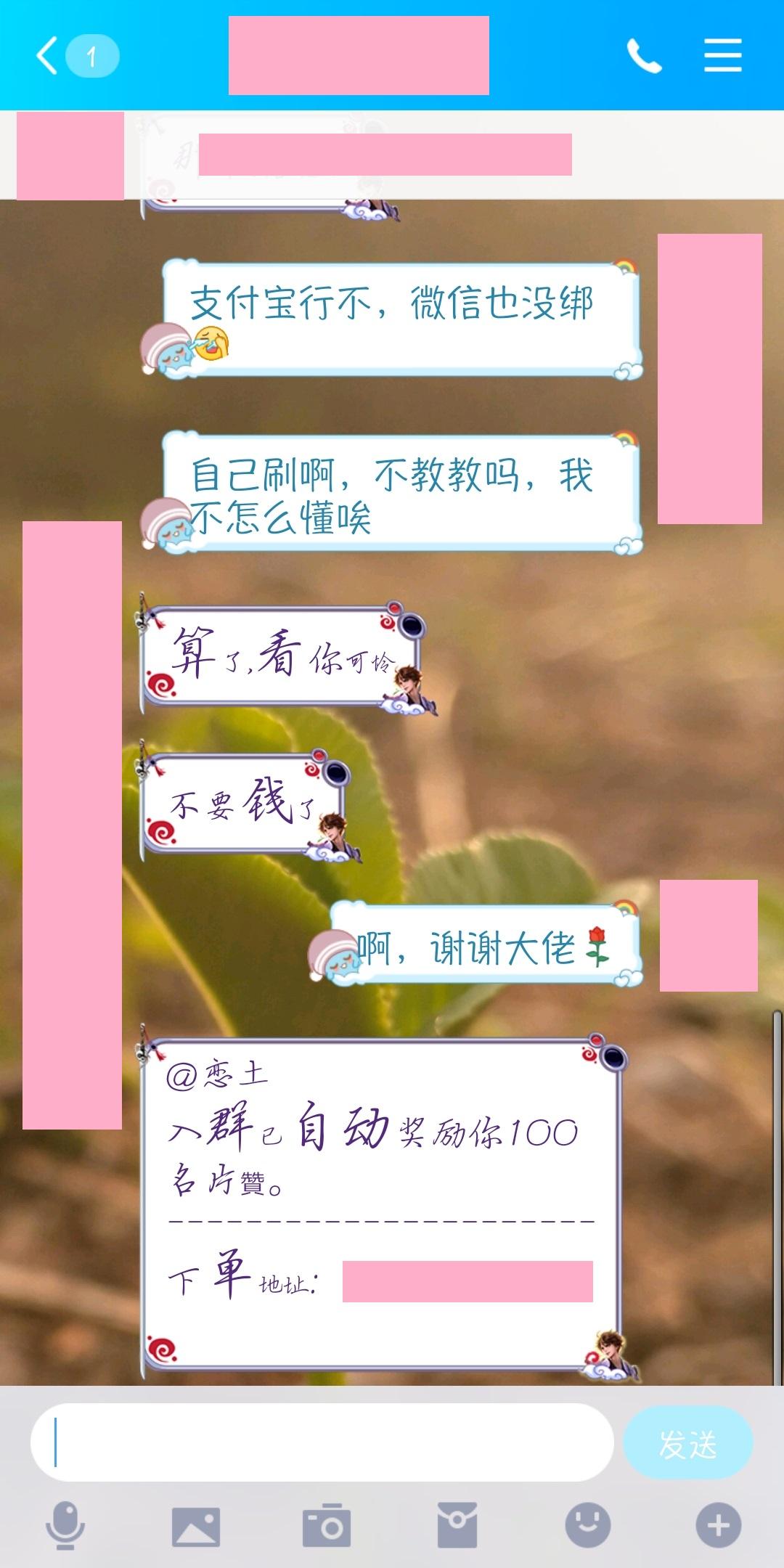

平台规则层面,个人刷赞行为几乎 universally 被视为违规。微信、微博、抖音、小红书等主流平台均在其用户协议中明确禁止“使用第三方工具或人工方式刷量、刷赞、刷关注等虚假流量行为”。一旦被发现,平台有权根据情节严重程度采取警告、限流、封禁账号等措施。例如,抖音曾对“刷赞”账号进行集中整治,对使用外挂刷赞的用户永久封禁账号,并公示违规案例。这种“平台自治”机制虽不属于法律范畴,却构成了个人刷赞行为的直接约束边界——即便法律未明确禁止,违反平台规则的行为仍会导致用户权益受损。值得注意的是,部分用户认为“自己刷赞不涉及他人”,却忽视了平台规则对“公平竞争环境”的保护。当大量用户通过刷赞获取不当曝光,真正优质内容的创作者反而可能被淹没,这种“劣币驱逐良币”的现象,正是平台严厉打击刷赞行为的深层原因。

社会价值层面,个人刷赞行为动摇的是数字时代的诚信基石。点赞本是用户表达真实态度的载体,其价值在于反映内容的真实受欢迎程度。当点赞数据被人为操纵,公众对网络信息的信任度便会下降。例如,某博主通过刷赞营造“爆款”假象,吸引广告合作,实则内容质量平平,这种“数据造假”不仅误导消费者,也让广告商蒙受损失,最终破坏整个内容行业的生态。从长远看,若刷赞行为泛滥,平台算法可能基于虚假数据优化推荐机制,导致优质内容难以触达用户,形成“劣质内容-虚假流量-更多劣质内容”的恶性循环。这种对信息传播秩序的破坏,远比单纯的账号违规更具危害性。

实践中,个人刷赞行为的法律认定需结合主观意图与客观后果。若个人仅为满足虚荣心,少量为自己朋友圈、微博动态刷赞,且未造成实际损害,平台可能仅以警告处理;若通过批量操作、使用非法工具刷赞,或为他人提供刷赞服务并牟利,则可能面临更严重的法律后果。例如,2022年某地警方破获的“刷赞刷量”案件中,犯罪嫌疑人开发自动化刷赞软件,为商家提供“点赞+评论+转发”套餐,非法获利数百万元,最终因涉嫌非法经营罪被逮捕。这表明,个人刷赞行为一旦形成产业链,或达到一定规模,便可能从“违规”升级为“违法”。

面对个人刷赞行为的灰色地带,用户需明确“内容价值远胜虚假流量”的常识。与其耗费精力刷赞,不如深耕内容质量——一篇原创深度文章、一个实用短视频,其带来的真实互动与长期影响力,远非虚假点赞可比。平台则应持续优化技术识别手段,通过AI算法监测异常点赞行为,同时建立“真实反馈”激励机制,鼓励用户基于真实体验互动。监管部门可进一步细化流量造假的认定标准,明确个人刷赞的行政处罚边界,形成“法律+平台+用户”共治格局。

个人刷赞行为的边界,本质是数字时代诚信底线的试金石——当点赞不再代表真实认同,数据便沦为泡沫,唯有回归内容价值本身,才能让互动回归本真。