刷名片赞被封赞的核心症结,在于社交平台对“虚假互动生态”的系统性清理。这种行为看似是“快速积累社交资本”的捷径,实则踩中了平台规则与算法机制的双重红线,最终导致账号受限、社交信用受损。要理解这一现象,需从平台治理逻辑、技术检测机制、用户行为异化三个维度展开分析,才能看清刷赞为何从“灰色操作”沦为“高危行为”。

平台规则:社交生态的“免疫系统”对数据造假零容忍

社交平台的核心价值在于连接真实用户、构建可信关系网络。无论是微信的“人脉管理”、LinkedIn的“职业档案”,还是其他垂直社交平台的“名片展示”,其设计初衷都是让用户通过真实互动建立信任。而刷名片赞的本质,是通过技术手段伪造“认可度”,破坏了平台赖以生存的“真实性”根基。

平台规则对此类行为的界定极为明确:任何通过非正常手段(如群控软件、水军账号、自动化脚本)提升互动数据的行为,均属于“数据欺诈”。例如,微信《微信外部内容管理规范》明确禁止“通过第三方工具模拟用户操作,包括但不限于自动点赞、自动加好友”;LinkedIn则将“虚假互动数据”列为“严重违规行为”,违规账号可能面临功能限制、内容降权甚至永久封禁。这些规则的背后,是平台对“劣币驱逐良币”的警惕——当真实用户的优质内容被刷赞账号淹没,普通用户的互动意愿会急剧下降,整个社交生态的活跃度与可信度将随之崩塌。

值得注意的是,平台对刷赞的打击并非“一刀切”,而是针对“异常模式”的精准打击。正常社交场景下,用户的名片赞增长往往呈现“自然波动”:基于真实人脉拓展,同事、合作方、行业伙伴的点赞会分散在不同时段,且互动内容常伴随评论、私聊等深度行为。而刷赞行为则呈现“爆发式增长”——短时间内大量无关联账号集中点赞,且缺乏后续互动,这种“虚假繁荣”在平台规则中属于典型的高危特征。

算法检测:从“行为特征”到“关系网络”的立体识别

平台对刷赞的封禁,并非依赖人工审核,而是由“算法检测系统”完成的实时监控。这套系统通过多维度数据建模,能精准识别“非人类行为”与“虚假关系链”,其检测逻辑远超普通用户的想象。

第一层检测:行为特征异常。算法会抓取用户的“操作日志”,分析点赞行为的“时间分布”“频率规律”“设备指纹”等。正常用户点赞通常集中在工作日白天(职场社交高峰),且单日点赞量不超过20-30次;而刷赞账号往往在深夜或凌晨集中操作,单日点赞量可达数百次,甚至出现“1分钟内点赞50个名片”的极端情况。此外,同一设备登录多个账号进行批量点赞,或使用虚拟定位切换不同城市点赞,都会触发算法的“设备异常”警报。

第二层检测:关系网络虚假。社交平台的核心是“关系链”,算法会通过“好友重叠度”“互动历史”“账号画像一致性”等指标,判断点赞账号是否为“真实关联方”。例如,A账号突然收到来自B、C、D等100个陌生账号的点赞,但这些账号的注册时间集中在近3天,无好友互动记录,头像、昵称均为统一模板(如“职场达人123”“人脉拓展助手”),且互为好友——这种“抱团刷赞”的“水军网络”,算法能通过关系图谱分析快速识别并标记。

第三层检测:内容价值缺失。即便刷赞账号能通过前两层检测,算法还会结合“点赞转化率”进行判断。真实用户的名片被点赞后,往往会引发“查看对方资料”“发起私聊”“添加好友”等后续行为;而刷赞带来的点赞几乎“零转化”——被点赞用户打开这些“水军账号”的资料,看到的往往是空白朋友圈、无职业信息、无社交关联的“僵尸号”。这种“只点赞不互动”的无效流量,在算法中被视为“垃圾数据”,会成为封禁的直接依据。

用户行为异化:从“社交需求”到“数据焦虑”的扭曲

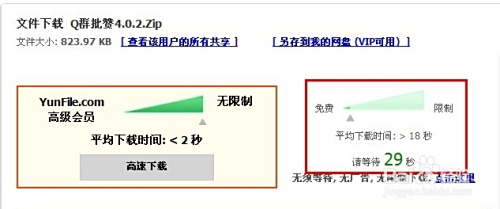

刷名片赞的泛滥,本质是用户在“社交量化”趋势下的行为异化。在职场竞争加剧、社交货币化的背景下,部分用户将“名片赞数”等同于“人脉质量”“行业影响力”,甚至将其作为求职融资、商务合作的“隐性资质”。这种“数据崇拜”催生了“刷赞产业链”——从群控软件销售、水军账号租赁,到“代刷赞套餐”(如“100赞99元,24小时内到账”),形成了一条灰色产业链。

然而,这种“捷径”背后隐藏着巨大风险。首先,刷赞账号多为“养号平台”批量注册的“僵尸号”,其生命周期极短,一旦平台启动大规模清查,这些账号的点赞会瞬间消失,用户不仅损失金钱,更会因“数据波动”引发他人对其真实人脉的质疑。其次,平台对多次违规的账号会采取“阶梯式处罚”:首次违规可能仅删除异常点赞数据,二次违规则限制名片分享功能,三次及以上违规可能导致账号降权——这意味着该用户的动态、名片在平台推荐中的曝光率将大幅下降,反而得不偿失。

更深层次的问题在于,刷赞行为会扭曲用户的社交认知。当用户将精力放在“如何快速提升赞数”而非“如何建立真实连接”时,其社交能力会逐渐退化。真正有价值的职场人脉,源于专业能力的输出、信任的积累与深度互动,而非一个冰冷的数字。正如某互联网HR在行业论坛所言:“我们从不关注候选人的名片赞数,而是看他是否有真实的行业案例、合作方背书——那些靠刷赞堆砌的‘人脉’,在背景调查中一查便知。”

回归真实:社交价值的本质是“连接”而非“数据”

刷名片赞被封禁,是平台对“虚假社交”的必然反击,也是对用户“理性社交”的引导。在算法日益精准的今天,任何试图钻规则空子的行为,最终都会被系统识别并付出代价。对于用户而言,与其将时间与金钱投入“数据造假”,不如深耕自身价值:通过输出专业内容吸引同行关注,通过真实互动建立信任关系,通过参与行业社群拓展有效人脉。

社交的本质是“人与人的连接”,而非“数字的堆砌”。当用户停止对“虚假繁荣”的追逐,转而专注于构建真实、深度的社交网络时,不仅会避免封禁风险,更能获得长远的社交回报——毕竟,一个能为你提供资源支持、专业建议、情感连接的真实人,远比100个“僵尸赞”更有价值。