微信平台的留言点赞,作为用户互动的核心指标,其真实性与可信度直接影响着内容传播的生态健康。近年来,随着“流量至上”思维的蔓延,关于“留言点赞是否可以通过刷量实现”的讨论始终存在。然而,从微信平台的底层逻辑、技术机制与生态规则来看,刷量实现留言点赞看似存在操作空间,实则面临极高的技术壁垒与规则风险,且与微信倡导的真实互动生态背道而驰。

微信留言点赞的核心价值,在于其“真实性”与“社交属性”。不同于短视频平台的纯数据导向,微信的留言点赞天然带有“熟人社交”与“兴趣圈层”的双重特征——用户更可能为好友动态、公众号深度文章或社群内的优质内容互动,这种互动背后是真实的情感共鸣或信息需求。正因如此,留言点赞成为微信算法衡量内容质量的重要维度:高互动量意味着内容触达了精准用户,可能获得更多推荐机会。这种价值导向,催生了部分用户与运营者的“刷量动机”——试图通过虚假互动数据,打造“热门内容”假象,吸引更多自然流量。但动机背后,是对微信生态规则的误读:将“流量数据”等同于“内容价值”,却忽视了平台对“真实互动”的底层坚守。

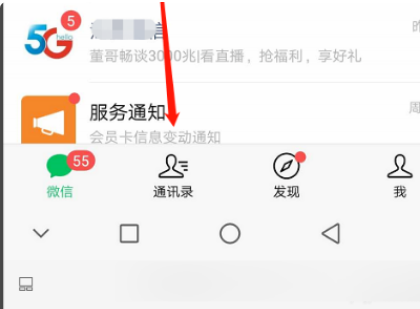

从技术层面看,微信对留言点赞刷量的防控早已形成“立体化防御体系”。不同于早期仅通过“数量阈值”简单判断,如今的微信算法融合了“用户行为-设备特征-内容语义-社交关系”四重维度交叉验证。例如,在用户行为层面,系统会追踪点赞路径:正常用户通常会在阅读内容后停留数秒至数分钟再互动,而刷量账号往往“秒赞”(点击即完成,无停留时间),或在短时间内对多篇不相关内容进行批量点赞;在设备特征层面,同一IP地址下多个账号的登录时间、操作习惯高度相似,或设备型号、系统版本异常集中(如均为低端安卓机),都会触发风控;在内容语义层面,留言若出现高频重复词汇(如“顶”“支持”“学习了”)、与主题无关的广告链接,或不同账号使用完全相同的模板化文案,会被直接判定为无效互动;最关键的是社交关系链验证——非好友间的互动权重天然低于好友,且“陌生账号突然高频互动”会被纳入“异常行为库”,进一步降低其点赞对内容推荐的贡献值。可以说,微信的防刷机制早已不是“事后拦截”,而是“事中识别+事后追溯”的全流程管控,刷量操作的技术可行性极低。

即便部分黑产通过“养号”(模拟真实用户行为长期运营账号)或“群控”(批量管理手机设备)暂时规避检测,也面临着“高成本、高风险、低收益”的现实困境。一个“看起来真实”的微信账号,从注册到具备“基础互动资格”,需要完成至少1-3个月的“养号周期”:包括每日浏览朋友圈、公众号文章,参与社群讨论,添加一定数量的好友,甚至进行小额转账等真实行为,成本约20-50元/个。而批量养号不仅投入巨大,还极易触发微信的“设备指纹识别”——同一台电脑或手机同时登录多个账号,或不同账号使用相同的支付环境、手机IMEI号,会被直接判定为“恶意注册”,账号连同关联设备均可能被封禁。更关键的是,即便侥幸通过检测,刷来的点赞也无法带来实际价值:微信算法会持续追踪互动后的“用户行为转化”,如点赞后是否阅读更多内容、是否转发评论、是否关注账号等。若刷量账号的“后续行为”为空或异常(如点赞后立即退出),该部分互动会被标记为“无效数据”,甚至对内容权重产生负面影响。这种“刷了也白刷”的结果,让刷量操作沦为“赔了夫人又折兵”的短视行为。

对微信生态而言,刷量行为的危害远不止“数据造假”,更在于对“社区信任”的深度破坏。微信的核心竞争力在于“熟人社交”与“内容信任”——用户相信好友的推荐,信任公众号的专业度,依赖社群的真实连接。当留言区充斥着虚假账号的“模板化点赞”,当热门内容的互动数据与实际质量严重不符,用户的信任度会直线下降:他们会怀疑“这个内容是否真的受欢迎”“这个账号是否在造假”,进而降低对整个平台的使用意愿。对创作者而言,依赖刷量获取的流量如同“空中楼阁”——虚假互动无法转化为真实用户粘性,更无法带来商业价值。例如,一个靠刷量获得10万+点赞的公众号文章,若阅读量、转发量、粉丝增长远低于互动数据,广告商会立刻识破“数据泡沫”,合作随之终止。长此以往,刷量行为会导致“劣币驱逐良币”:优质内容因缺乏真实互动而被淹没,虚假流量却占据流量池,最终损害微信作为“社交+内容”平台的生态健康。

事实上,微信平台始终在通过规则引导“真实互动”。例如,公众号后台的“互动数据”分析中,会明确区分“自然互动”与“异常互动”,创作者可清晰看到哪些互动被过滤;社群运营中,“频繁加入/退出群聊”“发送大量相同内容”的账号会被自动限制发言;朋友圈的“点赞提醒”也会优先展示好友的真实互动,减少虚假信息的干扰。这些规则传递出一个明确信号:微信鼓励的是“有温度、有深度”的互动,而非冰冷的数据堆砌。对于用户和运营者而言,与其将精力投入“刷量游戏”,不如回归内容本质——用优质内容吸引用户自然互动,用真诚运营建立社群信任,这才是微信平台最认可的“流量密码”。毕竟,社交的本质是连接,而连接的基础,永远是真实。