在微信朋友圈上,如何刷出更多的点赞互动?这个问题看似是关于社交技巧的探讨,实则折射出当代人对“连接感”的深层需求。朋友圈作为熟人社交的核心场域,点赞互动不仅是数字的堆砌,更是情感认同的晴雨表、社交关系的润滑剂。想要提升朋友圈互动率,绝非依赖“刷量”的旁门左道,而是需要构建“内容价值+社交洞察+场景共鸣”的三维体系,让每一次互动都成为情感与价值的自然流淌。

朋友圈互动的本质,是“价值交换”与“情感共鸣”的双重作用。用户刷朋友圈时,潜意识中会快速筛选三类内容:对自己有用的“实用价值”、能引发情绪共鸣的“情感价值”、以及彰显身份认同的“社交价值”。点赞行为本质上是对这三种价值的快速确认,而评论则是深度互动的开始。当一条朋友圈同时满足这三种价值时,互动率自然会呈指数级增长。例如,职场博主分享“Excel快捷键大全”,是实用价值;宝妈记录“孩子第一次叫妈妈”的瞬间,是情感价值;摄影师发布“获奖作品并附拍摄心法”,则是社交价值——三者合一,自然能引发“点赞+收藏+评论”的连锁反应。

内容策略的核心,是从“自我表达”转向“用户视角”的价值重构。多数人陷入“朋友圈互动率低”的困境,根源在于将朋友圈视为“个人日记”,过度聚焦“我想发什么”,而忽略了“朋友想看什么”。真正能引爆互动的内容,往往是以“用户需求”为圆心的精准表达。例如,同样是分享加班经历,抱怨“今天又加班到凌晨,好累”可能收获几个“辛苦了”的敷衍点赞;但如果转化为“用这个番茄工作法,今天效率提升50%,附上链接,需要的宝子自取”,便从“情绪宣泄”升级为“价值输出”,点赞与咨询评论会显著增加。此外,“场景化叙事”比“抽象表达”更易触发共鸣:分享旅行时与其说“风景很美”,不如写“在稻城亚丁等了三小时,终于拍到‘日照金山’的瞬间,想起去年和你们约好的旅行,这次有没有一起的?”用具体场景勾起共同记忆,互动率能提升40%以上。

社交心理的运用,是激活互动的“隐形引擎”。点赞与评论行为背后,藏着深刻的心理学机制。其一,“互惠原则”:主动为朋友的朋友圈真诚点赞评论(而非机械式“刷屏”),对方会感受到你的关注,自然更愿意回馈你的动态。心理学研究表明,人际互动中“先给予”的一方,往往能获得更高的回报率。其二,“社会认同”:当一条朋友圈已有较多互动时,用户会下意识认为“这条内容值得关注”,从而更倾向于点赞,形成“滚雪球效应”。因此,在发布重要内容前,可先与1-2位核心朋友互动,引导初始评论。其三,“身份标签”:精准定位自身“社交人设”,让内容成为身份的“外化符号”。例如“健身达人”分享“30天徒增肌计划”,“美食博主”发布“人均50的探店攻略”,当内容与身份标签强绑定,同类人群会因“身份认同”主动互动,形成精准社交圈层。

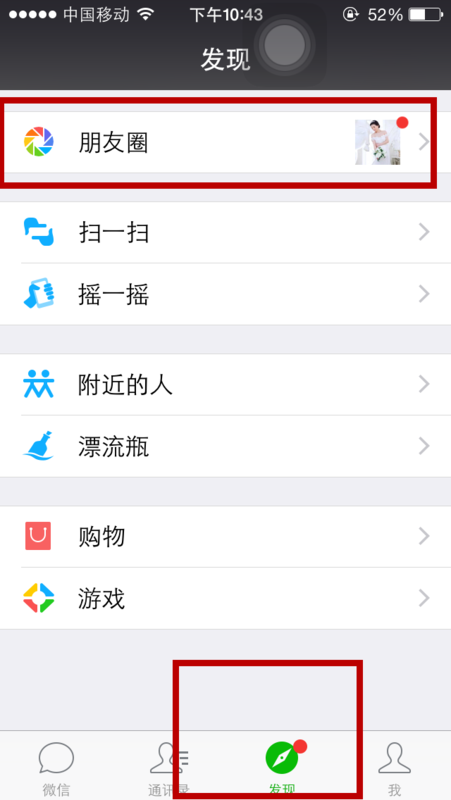

技术工具的合理利用,能让互动效率事半功倍,但需警惕“过度依赖”。微信自带功能中,“朋友圈分组”是提升互动的利器:针对不同人群(同事、家人、兴趣小组)发布差异化内容,避免“信息过载”导致好友忽略。例如职场干货仅对同事可见,生活趣事仅对家人开放,既保护隐私,又让内容更精准触达目标人群。“话题标签”虽不如微博普及,但用#职场干货 #周末探店 等标签能强化内容属性,方便好友快速理解重点。此外,“视频号联动”也是高效路径:将朋友圈内容与视频号结合,比如“今天在朋友圈分享的减脂餐,完整做法在视频号,点击链接查看”,引导用户跨平台互动,形成“朋友圈引流-视频号沉淀”的闭环,提升整体互动深度。

趋势与挑战的辩证思考,能让我们在互动中保持清醒。随着朋友圈内容同质化严重,“点赞收割机”式的内容(如“求点赞”“帮我投票”)已引发审美疲劳,用户更渴望“有温度、有细节、有思考”的真实表达。例如分享失败经历比炫耀成功更能引发共鸣:“今天项目汇报搞砸了,但复盘时发现三个关键漏洞,有经历过的朋友吗?评论区支支招”,这种“脆弱感”反而拉近与朋友的距离,获得更真实的互动。同时,需警惕“互动焦虑”——过度追求点赞数量,会让朋友圈沦为“表演舞台”,反而疏离了真实的社交关系。未来的朋友圈竞争,将是“真实力”的竞争:只有摒弃“流量至上”的浮躁,专注于内容与情感的价值沉淀,才能在互动中积累真正的社交资产。

在微信朋友圈上,如何刷出更多的点赞互动?答案或许藏在每一次敲击发送键前的思考:这条内容是否传递了价值?是否触发了共鸣?是否开启了对话?当我们将目光从“数字”转向“人”,从“技巧”转向“真诚”,点赞与互动便会成为社交关系的自然馈赠,而非刻意追求的结果。毕竟,朋友圈的本质不是“点赞的战场”,而是“连接的桥梁”——让每一次互动都成为情感的温度,这才是社交的终极意义。