为什么被刷的点赞无法取消?这并非技术故障,而是社交平台在数据架构、算法逻辑与用户体验三重维度下的主动设计。当用户发现那些非自愿的、被机器批量注入的点赞如同数字纹身般无法剥离时,本质上触碰的是平台对“互动行为”的定义边界——在这里,点赞不仅是用户表达,更是一种被系统规训的“数据资产”。

一、技术架构:点赞数据的“单向写入”机制

被刷的点赞无法取消,首先源于其数据存储的技术逻辑。社交平台的点赞系统本质是“事件驱动型”架构:用户点击“点赞”按钮时,客户端会发送一个包含用户ID、内容ID、时间戳的请求到服务器,服务器验证通过后,会在数据库中执行“写入”操作,将这条互动记录存入分布式存储集群。但关键在于,这种写入是“单向且幂等”的——即一旦确认,数据便被标记为“已确认状态”,不会因重复请求而变更,更不提供“回滚”接口。

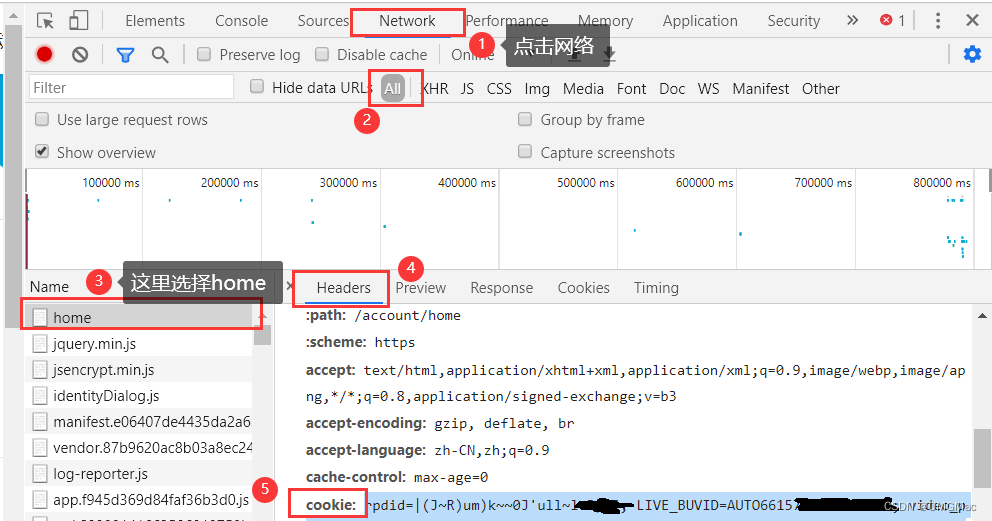

正常点赞的取消,看似是“撤销”,实则是另一条“取消点赞”事件的写入:用户点击取消后,系统会新增一条与原点赞记录相反的状态变更,并通过缓存同步机制更新前端显示。但被刷的点赞属于“非正常交互路径”——这些点赞往往通过自动化脚本、接口漏洞或第三方工具批量生成,绕过了客户端的按钮触发逻辑,直接向服务器发送伪造的点赞请求。平台为防范恶意请求,会对这类“非正常路径”的请求进行标记,并将其数据存储在“隔离区”而非主数据库。由于隔离区的数据不参与常规的取消点赞流程,用户自然无法在前端看到取消选项。

更深层的限制在于数据一致性。社交平台的点赞数据需要与推荐算法、广告投放系统实时联动。若允许批量刷的点赞被取消,会导致数据链路出现“空洞”——比如某条内容因刷赞获得10万曝光,随后被取消8万点赞,算法系统会因数据前后矛盾而难以准确评估内容质量,进而影响整个推荐生态的稳定性。因此,平台从架构层面就切断了“非自然点赞”的撤销通道。

二、平台策略:数据真实性与算法稳定性的“防火墙”

无法取消被刷的点赞,更是平台商业策略的必然选择。社交平台的核心资产是“用户注意力”与“数据真实性”,而点赞数据直接关系到内容分发效率与广告价值。若允许刷的点赞被随意取消,相当于为“数据造假”打开了“后门”——刷手可以肆无忌惮地先刷赞再取消,制造虚假的热度繁荣,最终损害平台的内容生态与用户信任。

从算法逻辑看,平台对点赞行为有“自然度”评分体系:正常点赞往往伴随用户停留时长、评论互动、浏览轨迹等行为链,而刷的点赞则呈现“短时高频、IP集中、设备异常”等特征。平台会识别这些“非自然点赞”并将其标记为“无效数据”,但不会主动删除或提供取消选项,原因在于“无效≠可撤销”。若允许用户手动取消,可能引发新的滥用:比如恶意用户通过刷赞再取消的方式,故意抹黑竞争对手的内容,导致平台陷入“数据纠纷”的泥潭。

此外,取消功能会增加平台的运营成本。正常点赞的取消需要触发数据回滚、缓存更新、算法重算等一系列操作,而刷的点赞数量庞大(动辄数万甚至百万),若全部支持取消,将对服务器造成巨大压力,甚至影响正常用户的访问体验。平台在成本与收益的权衡下,选择对“非自然点赞”采取“一刀切”的处理方式——既不展示取消入口,也不提供数据修复,本质上是用“技术惰性”降低治理成本。

三、用户心理:被“数字绑架”的无奈与平台的责任边界

当用户发现被刷的点赞无法取消时,产生的不仅是操作层面的困扰,更是对“数字身份”失控的焦虑。在社交平台上,点赞记录被视为用户兴趣与价值观的延伸,而被刷的点赞如同在用户主页上强行粘贴的“虚假标签”,可能引发社交尴尬——比如职场人士的账号被刷了大量娱乐内容点赞,让同事对其职业形象产生误解。

这种“无法取消”的困境,暴露了平台在用户权益保护上的责任边界模糊。平台一方面强调“用户数据主权”,另一方面却对“非授权数据注入”缺乏有效的补救机制。事实上,用户并非要求“无限撤销权”,而是希望平台对“数据污染”承担起治理责任:比如建立更严格的刷赞识别机制,对已发生的刷赞提供“一键申诉-人工审核”通道,而非简单地将问题归咎于“技术限制”。

更深层的矛盾在于,社交平台的商业模式依赖用户互动数据,却在数据安全与用户权益上投入不足。当刷手利用平台漏洞批量制造虚假点赞时,平台往往在数据发生后才进行“事后清理”,而用户却要为这种“治理滞后”承担后果。这种“用户担责、平台免责”的逻辑,正在侵蚀用户对社交生态的基本信任。

被刷的点赞无法取消,本质是平台在技术效率、商业利益与用户权益之间的失衡选择。这种选择短期内降低了平台的治理成本,却长期透支了用户信任——当数字身份可以被随意“污染”且无法修复时,社交平台终将失去作为“真实连接”的价值。真正的解决方案,不在于提供“取消按钮”,而在于构建“源头预防-过程拦截-事后补救”的全链路治理体系:用技术手段识别非自然行为,用规则约束平台的数据责任,用用户赋权打破“数据霸权”。唯有如此,点赞才能回归“表达真实意愿”的本质,而非被技术逻辑绑架的“数字枷锁”。