在抖音点赞刷单的灰色产业链中,获取联系方式是完成交易闭环的核心环节,也是绕过平台监管的关键一步。无论是商家批量寻找刷手,还是刷手承接任务,都需要通过私信、第三方工具等方式建立直接联系。这一过程看似简单,实则涉及账号安全、风控规避、信任构建等多重挑战,其操作逻辑和风险演变也折射出平台治理与灰色利益的持续博弈。

点赞刷单中获取联系方式的核心逻辑,本质上是突破平台流量与规则限制的必然选择。抖音作为内容平台,对私信功能设置了严格限制:新账号需完成一定时长或互动量才能解锁私信权限,且频繁发送相同内容会被判定为垃圾信息触发风控。对于需要批量对接的刷单任务而言,平台原生沟通渠道显然无法满足效率需求。商家若通过评论区逐条回复引导添加微信,不仅耗时,还可能被系统判定为“导流”而限流。因此,如何高效、隐蔽地获取联系方式,成为刷单产业链上下游的“必修课”。这种需求催生了多样化的引流方式,也倒逼参与者不断优化操作策略以应对平台监管。

当前,抖音点赞刷单中获取联系方式的操作主要分为三类,每类方式各有其适用场景与风险点。第一类是“评论区软引流”,即通过预设话术在任务视频评论区引导添加联系方式。例如,商家会发布“点赞关注10元,日结,私”等模糊信息,或让刷手在评论区回复“已做”“求对接”,再通过私信回复时附带联系方式。这种方式的优势是操作门槛低,适合小规模任务,但缺点也很明显:评论区信息容易被平台折叠或删除,且大量重复评论会触发异常检测,导致账号被标记。第二类是“私信主动触达”,即商家通过任务视频的点赞、关注用户列表,主动筛选账号质量较高的用户私信引流。这种方式需要账号具备一定的私信权限,且话术需规避“刷单”“兼职”等敏感词,常用“内容合作”“推广互助”等替代词汇。其优势是精准触达潜在刷手,但需要商家具备账号养号能力,否则容易被系统判定为恶意营销。第三类是“第三方工具辅助引流”,即通过短链生成工具、临时聊天软件等方式跳转平台外联系方式。例如,商家将微信二维码转换为短链,在私信中发送,或使用“语雀”“石墨文档”等平台共享任务表,引导用户添加微信。这种方式能最大程度规避平台检测,但存在信息泄露风险,且一旦第三方平台被波及,联系方式可能被批量爬取。

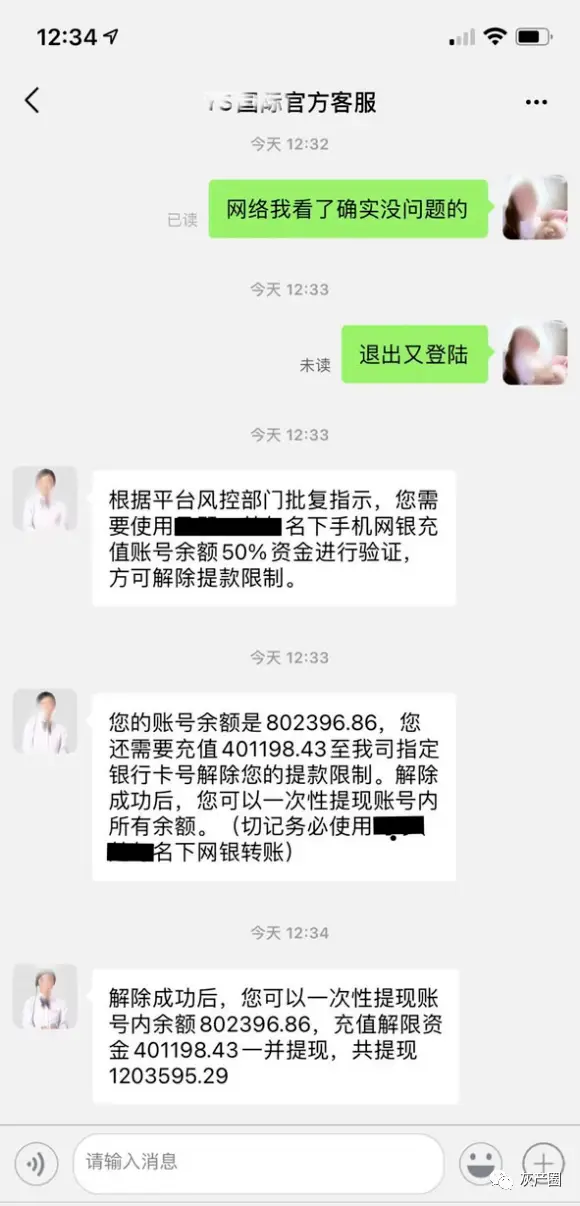

平台监管的持续升级,使得获取联系方式的操作难度与风险同步攀升。抖音近年来通过AI算法识别异常行为,如短时间内大量发送相同私信、频繁切换收发对象、通讯录中包含大量营销账号等,都会触发风控机制。轻则限制私信功能,重则永久封禁账号。对于刷手而言,随意添加陌生联系方式还可能面临诈骗风险:部分商家以“预付定金”为名骗取费用,或要求刷手先完成任务再结算,跑单现象频发。这种双向风险使得产业链参与者不得不在“效率”与“安全”之间寻求平衡,例如商家通过要求刷手提供“过往任务截图”建立初步信任,刷手则通过查看商家朋友圈动态、账号注册时长等信息评估可靠性。这种信任机制的构建,本质上是对平台监管缺失的补充,却也进一步固化了灰色产业链的运作模式。

从行业趋势来看,抖音点赞刷单中获取联系方式的方式正逐渐从“野蛮生长”向“精细化运营”转变。一方面,平台对导流行为的打击日益精准,单纯依靠“话术规避”或“工具跳转”的生存空间被压缩;另一方面,部分MCN机构和中介平台开始介入,通过提供“账号孵化”“话术培训”“任务担保”等服务,降低参与者的操作门槛和风险。这些中介机构往往拥有稳定的账号池和风控体系,能够通过“小号养号-批量私信-分层对接”的流程,高效匹配商家与刷手。这种“专业化分工”虽然提高了产业链效率,但也使得监管难度增加:中介平台作为中间层,其联系方式获取行为更隐蔽,且通过分散操作规避了单账号风险。然而,随着抖音对MCN机构导流行为的专项整治,这种模式也面临合规压力。

在合规化趋势下,抖音点赞刷单中获取联系方式的行为终将失去生存土壤。从法律层面看,刷单本身违反《反不正当竞争法》,而通过非法手段获取用户联系方式可能触犯《个人信息保护法》。平台层面,抖音通过“清朗”行动持续打击虚假流量和灰色交易,对导流行为的识别精度和处罚力度不断提升。对于参与者而言,短期内的“流量变现”诱惑难以掩盖长期风险:账号封禁、法律追责、信息泄露等问题,都可能让“刷单致富”的幻想破灭。与其在灰色地带冒险,不如转向合规的内容创作与流量运营,这才是平台鼓励的方向。

归根结底,在抖音点赞刷单中获取联系方式,是灰色产业链在规则缝隙中的生存策略,但其本质是对平台生态的破坏。随着监管技术的成熟与合规意识的提升,这种操作终将失去市场。对于真正的内容创作者和商家而言,与其依赖虚假流量,不如通过优质内容吸引用户自然互动,这才是可持续发展的正道。