在手机全民K歌的虚拟舞台上,每一首歌的点赞数不仅是数字,更是连接个体与群体的社交密码。为什么用户愿意花费时间、甚至通过“刷赞”为歌曲增加热度?这背后藏着数字时代社交互动的深层逻辑——刷赞不是简单的数据游戏,而是自我认同的投射、社交关系的维系,以及内容生态运转的核心动力。

刷赞行为的首要价值,在于它构建了全民K歌社区的“社交货币”。在这个以音乐为媒介的社交平台中,点赞是最基础、最即时的互动单元。当用户发布一首歌曲,收到第一条点赞时,那种“被看见”的兴奋感会迅速转化为参与社区的驱动力。对于新手歌手而言,陌生人的点赞是对勇气和分享的肯定;对于朋友间的互动,点赞则是关系的“确认信号”——就像现实中为朋友鼓掌,虚拟空间的点赞同样承载着“我在支持你”的情感传递。用户主动为他人“刷赞”,本质是在进行社交投资:通过给予关注,期待获得回应,形成“互赞”的良性循环。这种基于点赞的社交货币,让原本素不相识的用户因音乐产生连接,构建起超越现实地理关系的社交网络,这正是全民K歌作为“音乐社交平台”的核心竞争力。

更深层次看,刷赞满足了用户在数字时代的“自我认同”需求。对大多数普通用户而言,全民K歌并非专业竞技场,而是表达自我的安全空间。他们或许没有专业技巧,却渴望通过歌声分享心情、记录生活。此时,点赞就像一面“镜子”,照见自己的价值被认可。心理学中的“镜中我”理论指出,个体通过他人的反馈形成自我认知,而点赞就是最积极的反馈符号——当一首原创翻唱获得百赞,用户会感受到“我的表达是有意义的”;当方言歌曲收获地域性点赞,用户会产生“我的文化被看见”的归属感。刷赞行为放大了这种认同效应:用户不仅关注自己的点赞数,还会通过分析哪些内容易获赞,调整演唱风格、选曲偏好,甚至化妆造型,这个过程本质是“自我塑造”的探索。在算法推荐的加持下,高赞内容会被推入更大流量池,让更多陌生人听到你的声音,这种“从0到1”的认可突破,是现实生活难以企及的成就感来源,也是用户持续创作的心理基石。

从平台生态视角看,刷赞是内容分发机制的“隐形引擎”。全民K歌作为UGC(用户生成内容)社区,核心挑战在于如何让优质内容脱颖而出,同时保持内容多样性。点赞数据恰好成为算法识别的关键指标:高赞歌曲意味着符合大众审美、引发情感共鸣,或具备独特传播点。平台通过分析点赞用户的画像(地域、年龄、听歌偏好),能精准推荐内容给潜在受众,形成“创作-互动-推荐-再创作”的闭环。例如,一首校园民谣在学生群体中刷赞,算法会自动推送给更多年轻用户;一首红色经典歌曲获赞,则可能触发主旋律内容推荐专区。用户“刷赞”的行为,本质上是在参与内容筛选——他们用指尖投票,决定哪些声音值得被更多人听见。这种“用户共创”的生态逻辑,让平台既能保持内容活力,又能避免同质化,实现“大众创作、精准传播”的双赢。

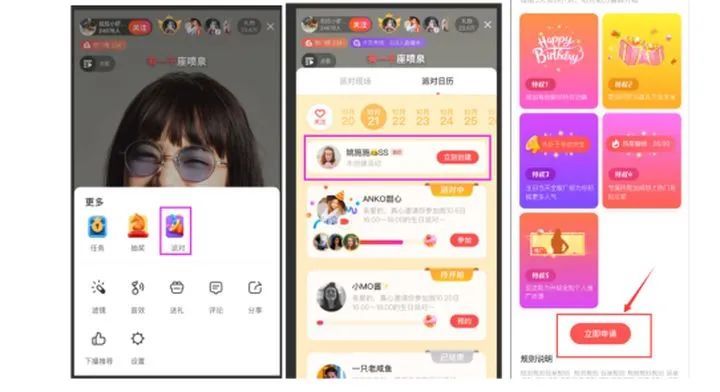

手机终端的技术特性,则为刷赞行为的普及提供了“场景适配”支撑。与电脑端相比,手机的便携性让创作和互动突破时空限制:用户在通勤路上用碎片时间录制歌曲,午休时发布并即时查看点赞反馈,睡前为好友动态“一键刷赞”,这种“即时满足”的体验强化了使用粘性。全民K歌针对手机端优化的“动态广场”“推荐页”等设计,让点赞操作变得极其便捷——滑动屏幕即可为多首歌曲点赞,甚至设置“自动互赞”功能,大幅降低了社交互动的成本。技术适配还体现在视觉呈现上:点赞动画的特效设计(如爱心飘散、数字跳动)将抽象互动具象化,让用户获得“被回应”的愉悦感;而“点赞排行榜”等功能的设置,则将个体数据转化为社交竞争的“游戏化”元素,进一步激发用户参与热情。可以说,手机的移动属性与全民K歌的社交基因深度绑定,让刷赞从“刻意行为”变为“自然习惯”,融入日常数字生活的毛细血管。

当然,刷赞热潮也伴随着对“数据焦虑”的反思。部分用户为追求高赞,陷入“流量至上”的误区:选择热门翻唱而非原创,模仿夸张表演风格,甚至通过第三方工具“虚假刷赞”,导致内容同质化严重,失去真实表达的温度。这种异化现象提醒我们,刷赞的价值核心在于“真诚互动”而非“数字堆砌”。平台可通过优化算法,平衡“流量数据”与“内容质量”,例如引入“点赞评论比”“完播率”等多元指标,避免单一数据导向;用户自身也需理性看待点赞,将其作为社交激励而非创作目标——毕竟,在全民K歌的舞台上,打动人心的永远不是冰冷的数字,而是歌声里的情感共鸣。

归根结底,在手机全民K歌上刷赞,是数字时代个体对“连接”与“认可”的本能追求。它既是社交的润滑剂,让陌生人因音乐结缘;也是自我表达的放大器,让普通人的声音被听见;更是内容生态的催化剂,让优质创作获得更多可能。当我们在虚拟舞台上为他人点赞,或收获陌生人的赞许时,本质上是在构建一个充满温度的社区——在这里,每个分享都被珍视,每个勇气都被鼓励。让刷赞回归“真诚互动”的本质,数字舞台才能真正成为连接人心的桥梁,让音乐的力量跨越屏幕,照进现实生活。