贴吧刷负赞行为屡禁不止,这一现象背后折射出社区生态治理的深层矛盾。作为国内最具代表性的UGC社区之一,贴吧以其高度垂直的圈层文化和用户自主性著称,却也因负赞刷量问题陷入信任危机。不同于简单的点赞作弊,负赞操控更具隐蔽性和破坏力——它通过恶意踩压、集体围剿等手段,系统性地压制优质内容、打击创作者积极性,甚至扭曲社区话语权结构。为何这类行为在平台规则与用户共识的双重约束下仍屡禁不止?其根源需从平台机制、用户心理、利益链条与治理困境四个维度拆解。

平台机制的“灰色地带”为负赞刷量提供生存土壤。贴吧的互动体系长期存在“重流量、轻权重”的设计缺陷。正赞作为内容热度的核心指标,平台已通过算法识别、频率限制等手段建立较完善的防刷机制;但负赞(踩)长期处于监管盲区,既无明确的权重占比,也缺乏实时监测。这种“不对称治理”导致负赞成为低成本攻击工具:攻击者可通过小号矩阵批量操作,单次负赞的操作成本不足正赞的十分之一,却能对内容排名造成毁灭性打击。此外,贴吧的“吧务自治”模式在赋予社区自主权的同时,也异化为负赞操控的“合法外衣”。部分吧务利用管理权限,通过“删帖+踩赞”组合拳打压异见,平台因尊重“自治原则”往往难以介入,形成“规则真空”。

用户心理的“群体极化”现象加剧负赞扩散。贴吧的圈层文化天然带有“部落对立”属性,不同兴趣群体间易形成认知壁垒。当某个帖子触及群体敏感神经(如粉丝争议、观点冲突),个体用户的“非理性厌恶”会迅速转化为集体行动。心理学中的“去个性化效应”在此显现:匿名环境下,用户通过负赞宣泄负面情绪的成本极低,且能获得“群体认同感”。例如,在娱乐贴吧,对艺人黑料的恶意踩赞常形成“狂欢式攻击”,参与者并非出于事实判断,而是为融入“反黑阵营”。更值得警惕的是“沉默螺旋”的负反馈:当优质内容因负赞被压制,理性用户因害怕被围剿而选择沉默,劣质内容反而因缺乏反对声音获得虚假热度,进一步恶化社区内容生态。

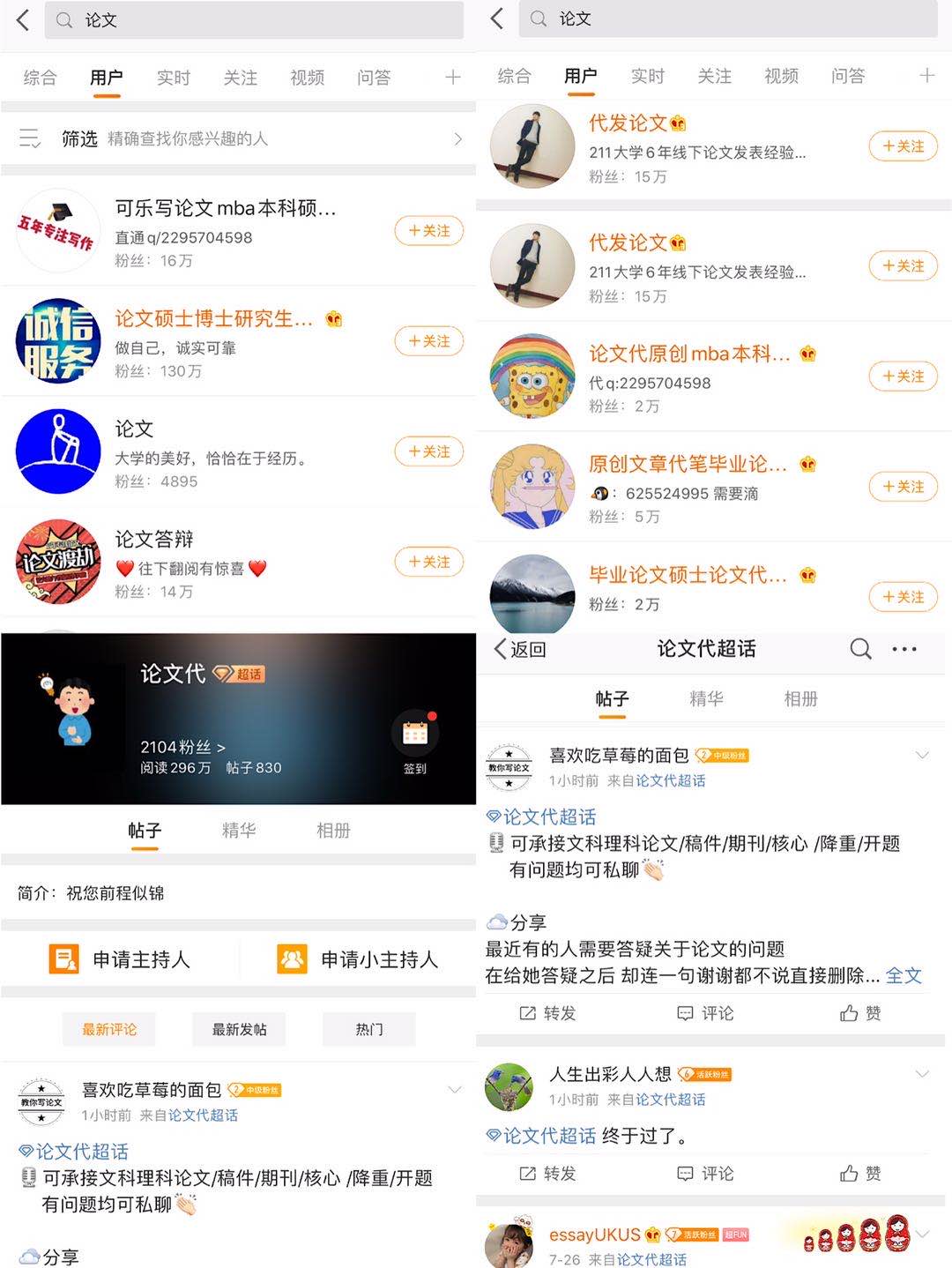

黑色产业链的“利益驱动”让负赞成为商品。与正赞刷量不同,负赞已形成成熟的“打击经济”产业链。黑产从业者通过“定制化服务”为客户提供“降维打击”:针对竞品帖子、对手账号,以每百次负赞0.5-2元的价格批量输出恶意踩赞。更有甚者开发“负赞机器人”,可模拟真实用户行为,随机切换IP、间隔操作,使平台算法难以识别。这类服务的需求方覆盖多个群体:商业竞争中的恶意打压(如商家竞品诋毁)、网络暴力中的“报复式踩赞”(如个人恩怨纠纷)、甚至粉丝群体间的“数据战争”(如对家艺人黑料扩散)。利益链条的闭环——从需求方到技术方再到平台漏洞,使得负赞刷量成为“低风险、高收益”的灰色产业,仅靠平台单方面打击难以根除。

治理体系的“滞后性”难以应对新型负赞形态。尽管贴吧已出台《社区自律公约》,明确禁止“恶意踩赞”,但实际执行中面临三大困境:一是识别难度大,负赞与正常“踩”行为的界限模糊,用户对“负面内容”的自然踩赞与恶意攻击难以区分;二是处罚力度轻,对违规账号的封禁多为短期(3-7天),且黑产可通过“养号”轻松规避;三是协同治理缺位,平台与吧务之间缺乏有效的联动机制,吧务的“内部监管”往往因人情关系或权力滥用而失效。此外,用户举报渠道的“低反馈率”也削弱了治理效能:多数用户因“麻烦”或“无效”选择放弃举报,导致负赞行为长期处于“隐形状态”。

贴吧刷负屡禁不止的本质,是社区治理中“效率”与“公平”、“自由”与“秩序”的失衡。若平台持续忽视负赞的破坏性,任由“劣币驱逐良币”的恶性循环蔓延,将导致核心用户流失、内容质量崩塌,最终侵蚀社区赖以生存的信任基础。破解这一难题,需从“技术升级”与“生态重构”双管齐下:技术上,应建立负赞权重模型,对异常踩赞行为实时预警;机制上,需完善“吧务监督”与“用户仲裁”制度,打破自治垄断;文化上,更要引导理性讨论,重塑“尊重差异、包容多元”的社区共识。唯有如此,才能让贴吧回归“兴趣聚合地”的本质,而非成为恶意滋生的温床。