社交媒体上,“邪神”账号频繁刷赞的现象早已不是新鲜事。这些账号往往以非主流人设、争议性内容或亚文化符号为标签,却在点赞数上展现出惊人的“数据繁荣”——一条动态动辄收获数万甚至数十万点赞,远超许多主流大V。这种看似矛盾的行为背后,实则交织着算法逻辑、群体心理、经济利益与身份认同的多重动因。频繁刷赞并非简单的“数据造假”,而是“邪神”群体在社交媒体生态中寻求生存空间与话语权的另类策略,其深层逻辑值得拆解。

算法逻辑:社交媒体的“点赞崇拜”与“邪神”的生存适配

社交媒体平台的推荐算法本质上是一种“数据崇拜”。无论是抖音的完播率、微博的转发量,还是小红书的收藏数,“点赞”始终是最直观、最易量化的互动指标,被算法视为内容质量与用户兴趣的核心信号。平台通过“点赞-推荐”的正向循环,将高互动内容推送给更多用户,形成“流量马太效应”。在这种机制下,“邪神”账号若想突破主流内容的流量垄断,就必须在数据上“制造存在感”。

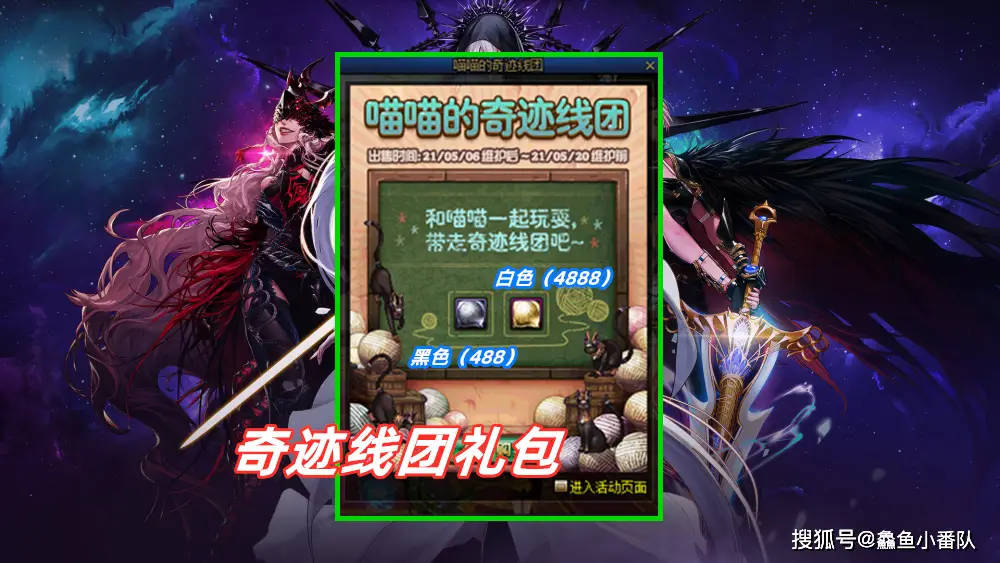

“邪神”的内容往往带有亚文化属性,比如小众圈层的黑话、反常规的叙事逻辑,或是挑战主流审美的表达形式。这类内容天然难以获得大众用户的自然点赞,却能在特定群体中引发共鸣。于是,“刷赞”成为了一种“算法适配”手段:通过短期内集中制造点赞数据,触发算法对“高互动”内容的识别,进而将其推入更大的流量池。这种操作本质上是“用数据撬动算法”——即使内容本身不符合大众审美,但虚假的“点赞繁荣”能让算法误判为“热门内容”,从而获得自然流量的“二次曝光”。例如,某些“邪神”账号会在发布内容后,通过粉丝群、数据交易平台组织集中刷赞,24小时内将点赞数冲至高位,后续便能借助算法推荐吸引更多路人用户,形成“数据-流量-更多数据”的闭环。

身份认同:亚文化圈层的“数据仪式”与群体归属感

“邪神”群体的刷赞行为,远不止算法层面的功利考量,更是一种亚文化圈层的“身份仪式”。在亚文化中,“差异”与“叛逆”是核心标签,但差异化的表达往往面临主流话语的边缘化。刷赞则提供了一种另类的“身份确认”方式——当“邪神”的内容获得大量点赞时,这种数据本身就是对群体价值的量化证明。

具体而言,刷赞行为在亚文化圈层中具有三重功能:其一,是“群体动员”的象征。当“邪神”账号发起“刷赞挑战”时,粉丝通过集体点赞行动,强化对群体的归属感,形成“我们正在共同做一件有意义的事”的心理认同。其二,是“对抗主流”的工具。主流账号的点赞数往往依靠大众流量积累,而“邪神”通过小范围精准刷赞,用“数据反超”的方式实现对主流的“逆袭”,这种“以弱胜强”的数据游戏,本身就是亚文化对抗性的体现。其三,是“圈层壁垒”的构建。非圈内用户很难理解“邪神”内容的笑点或隐喻,但高点赞数会引发“为什么这么多人赞”的好奇心,吸引圈外人“破圈”了解,从而扩大亚文化的传播范围。例如,某“二次元邪神”账号通过发布“梗图+黑话”的内容,组织粉丝群内刷赞,当点赞数突破10万时,大量圈外用户因好奇而涌入,最终使小众圈层的“梗”转化为网络热梗。

经济驱动:流量变现的“数据幻觉”与短期利益逻辑

尽管许多“邪神”账号标榜“反商业化”,但频繁刷赞的背后,往往隐藏着清晰的经济动机。在社交媒体的流量经济中,点赞数是账号商业价值的“硬指标”,直接影响广告报价、带货转化率等核心收益。对于“邪神”这类缺乏主流流量背书的账号,刷赞成为制造“数据幻觉”、提升商业估值的最快手段。

具体来看,经济驱动的刷赞行为有两种典型路径:一是“接单变现”。部分“邪神”账号通过刷赞将粉丝数和互动量做高,吸引品牌方或MCN机构的注意,进而承接广告推广。虽然平台明令禁止数据造假,但在“流量至上”的行业生态下,虚假数据往往能带来短期收益,直到被平台检测到降权或封号。二是“带货转化”。在抖音、小红书等平台,高点赞数能提升内容的“种草力”,用户看到“10万人赞”的内容时,更容易产生“很多人都在用”的从众心理,从而提高购买转化率。例如,某些“邪神”美妆账号通过刷赞营造“爆款”假象,吸引品牌合作推广小众产品,即便粉丝实际活跃度不高,但虚假的点赞数据足以让品牌方误判账号的商业价值。值得注意的是,这种经济驱动的刷赞往往具有“短视性”——账号一旦因数据造假被处罚,前期积累的商业价值可能瞬间归零,但“邪神”群体往往选择“赚快钱”,而非构建长期可持续的商业模式。

生态反思:刷赞行为对社交媒体内容生态的冲击

“邪神”频繁刷赞的行为,本质上是社交媒体内容生态失衡的缩影。一方面,平台算法过度依赖量化指标,导致“数据至上”的畸形价值观——内容质量让位于数据表现,优质内容因缺乏“点赞基数”被淹没,而低质内容通过刷赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。另一方面,亚文化群体通过刷赞寻求话语权,虽然在一定程度上挑战了主流流量霸权,但数据造假行为破坏了平台的内容信任机制,最终损害的是所有用户的体验。

更深层次看,“邪神”的刷赞行为反映了社交媒体的“流量焦虑”——无论是主流账号还是亚文化账号,都在算法的“数据考核”下陷入“不刷赞就出局”的困境。这种焦虑迫使创作者放弃对内容本质的追求,转而投身于“数据游戏”,最终导致平台生态同质化、空心化。对于“邪神”群体而言,刷赞或许能带来短暂的流量红利,但若长期依赖数据造假,只会失去亚文化“真实”“反叛”的内核,沦为流量的傀儡。

社交媒体的健康发展,需要平台、创作者与用户共同重构“价值评价体系”。平台应优化算法,减少对单一量化指标的依赖,引入内容质量、用户反馈等多维度评估机制;创作者需回归内容本质,用优质作品而非虚假数据赢得认可;用户则应提升媒介素养,辨别虚假数据,拒绝为“数据繁荣”买单。唯有如此,“邪神”群体才能摆脱“刷赞依赖”,真正以独特的文化表达在社交媒体生态中找到属于自己的位置。