在社交媒体的生态里,总有一类用户被戏称为“点赞狂魔”——他们不断刷新动态,精心计算发布时间,甚至不惜购买点赞服务,却始终无法摆脱“点赞焦虑”,难以真正实现“成功刷赞”。这种看似矛盾的现象背后,藏着社交媒体互动逻辑的深层规律,以及用户对“成功”的误读。

点赞狂魔的核心困境,本质是对“社交价值”的简化认知。他们将点赞量等同于内容质量、个人魅力甚至社会认可,却忽略了社交媒体互动的复杂性。点赞作为一种低成本的社交反馈,本应是内容价值的自然延伸,却被这类用户异化为追求的目标本身。当发布内容的首要动机从“分享价值”变为“获取点赞”,内容本身就会失去灵魂——过度迎合热点、刻意模仿爆款、频繁使用“求赞话术”,反而会让内容变得同质化、缺乏真实感。而算法恰恰在识别这种“为点赞而点赞”的表演性内容:平台通过分析用户行为数据(如停留时长、评论转发比、完播率等),能轻易判断出哪些内容是“自然受欢迎”,哪些是“刻意刷量”。真正能获得持续点赞的内容,往往承载着独特的情感共鸣或信息增量,而非单纯的“点赞诱饵”。

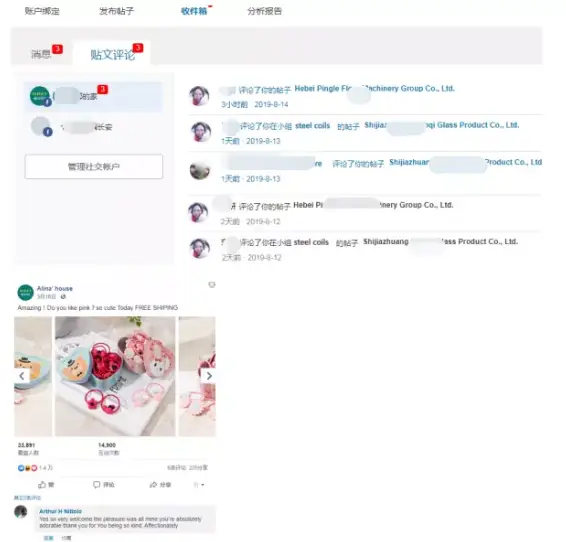

社交媒体算法的“反刷赞”机制,让机械式刷赞行为难以为继。如今的平台算法早已不是“点赞越多越推荐”的简单逻辑,而是构建了多维度的内容评估体系。以抖音、小红书、微博等平台为例,算法会综合考量内容的“互动深度”——点赞只是基础指标,评论、转发、收藏、甚至用户的二次创作行为,才是判断内容价值的关键。点赞狂魔发布的“快餐式内容”往往点赞高但评论转发低,互动结构单一,会被算法判定为“低粘性内容”,从而降低推荐权重。此外,平台还通过“行为识别”技术过滤异常点赞:短时间内大量账号集中点赞、同一IP地址的重复点赞、非活跃账号的异常互动等,都会被系统标记为“虚假流量”,不仅无法获得曝光,还可能面临限流甚至封号风险。算法的“智能过滤”,让“刷赞”这种走捷径的行为,在技术上越来越难以“成功”。

真实用户对“表演性内容”的免疫,让刻意刷赞失去土壤。社交媒体的本质是“人的连接”,而真实用户对内容的判断,远比数据指标更敏锐。点赞狂魔为了追求点赞,往往陷入“自我感动式创作”——过度美化生活、编造戏剧冲突、刻意制造焦虑,这些内容在初期可能因新鲜感获得少量点赞,但长期来看会让用户产生审美疲劳。当代社交媒体用户早已见惯了“完美人设”和“套路化内容”,他们更愿意为“不完美但真实”的表达买单:比如普通人的生活记录、真诚的情感分享、有深度的观点输出。当点赞狂魔的内容被用户识别为“为了点赞而表演”,不仅不会获得点赞,反而可能被贴上“虚伪”“做作”的标签,反而损害个人社交形象。真正的“点赞成功”,从来不是靠套路堆砌,而是靠真实触达用户的情感需求或信息需求。

“点赞依赖症”消耗创作热情,形成恶性循环。点赞狂魔往往陷入“数据焦虑—发布内容—期待点赞—未达预期—焦虑加剧”的恶性循环。他们将自我价值绑定在点赞数字上,一旦发布的内容点赞量低于预期,就会陷入自我怀疑,甚至删除内容重新发布。这种“数据绑架”不仅消耗创作热情,还会让用户陷入“内容空心化”——为了迎合点赞,不敢表达真实观点,不敢尝试创新内容,最终只能在安全区内重复低质内容。而社交媒体的算法恰恰偏好“新鲜度”和“创新性”,长期发布同质化内容会导致账号权重下降,形成“越刷赞越难获赞”的困境。反观那些真正成功的创作者,他们往往能摆脱“点赞依赖”,专注于内容本身的价值,这种“不刻意求赞”的状态,反而让他们获得了更自然的流量和更真实的互动。

社交互动的本质是“价值交换”,而非“单向索取”。点赞狂魔在追求点赞时,往往忽略了社交网络的基本法则:互动是双向的,价值是相互的。在社交媒体上,获得点赞的前提往往是“先给予价值”——无论是提供有用信息、带来情感共鸣,还是引发思考讨论。点赞狂魔只关注“索取点赞”,却很少主动为他人内容点赞、评论、转发,这种“单向输出”的行为,让他们在社交网络中难以建立真正的连接。而算法会分析用户的“社交贡献度”——那些积极参与互动、为他人创造价值的用户,其发布的内容更容易获得推荐。当点赞狂魔意识到“刷赞”的本质是“社交价值交换”,或许才能走出“只求索取”的误区,通过为他人提供价值来获得自然的点赞回报。

当点赞狂魔终于放下对“点赞数字”的执念,回归“内容价值”和“真实互动”的本质,才能真正实现“成功刷赞”的目标。社交媒体从不是“点赞数字的游戏”,而是“真实价值的传递场”。那些能持续获得点赞的创作者,不是因为他们的“刷赞技巧”有多高明,而是因为他们懂得:真正的社交成功,从来不是靠算法漏洞或流量造假堆砌的数字,而是那些让他人愿意停留、思考、分享的内容——这,才是“刷赞”背后最被忽视的社交真相。