在社交平台算法主导内容传播的时代,点赞数已成为衡量内容价值与用户影响力的核心指标。然而,为快速提升这一数据,“互刷点赞量”的灰色行为在用户群体中悄然蔓延。这种看似简单的“点赞交换”,实则像一把双刃剑,从心理认知、社交互动到平台生态,对用户产生了多维度的深层影响,其代价远超短期数据增长的表象。

一、互刷点赞量的行为动机:流量焦虑下的“数字捷径”

互刷点赞量的本质,是用户对平台流量分配机制的应激反应。在算法逻辑中,高互动内容往往能获得更多推荐位,这催生了用户的“流量焦虑”——无论是内容创作者追求曝光,还是普通用户渴望社交认同,互刷点赞量都成为了一条看似高效的“数字捷径”。部分用户通过加入“点赞互助群”、使用第三方工具等方式,与其他用户达成“点赞交换协议”,甚至出现“专业刷单团队”提供付费服务。这种行为背后,隐藏着对平台规则的试探:用户明知互刷可能违反平台协议,却因“不刷就输”的群体压力而选择铤而走险。值得注意的是,这种动机并非单纯追求虚荣,更折射出平台算法单一评价体系下,用户对“优质内容”定义的窄化——当点赞数成为唯一可见的“价值标尺”,用户自然倾向于用数据造假来迎合算法。

二、心理层面的异化:从“被认可”到“被数字绑架”

互刷点赞量最直接的影响,在于对用户心理认知的扭曲。短期内,高点赞数带来的“即时满足感”会刺激大脑分泌多巴胺,让用户产生“内容受欢迎”“自我有价值”的错觉。然而,这种虚假反馈一旦成为常态,用户便会陷入“数字依赖”:当真实互动量与互刷数据差距拉大时,焦虑、自我怀疑等负面情绪会接踵而至。更严重的是,长期依赖互刷点赞量,会让用户逐渐丧失对内容质量的客观判断力——他们不再关注内容是否传递了真实价值,而是纠结于“点赞数是否达标”,将创作本身异化为“数字游戏”。心理学中称之为“自我认知偏差”,即用户将虚假的社交数据误判为真实的自我价值,最终在“点赞通胀”的泡沫中迷失自我。

三、社交互动的异化:从“情感连接”到“数据交换”

社交平台的核心价值在于连接人与人,但互刷点赞量却让这种连接变得功利化。在互刷生态中,“点赞”不再是“认可内容”的情感表达,而是“你赞我,我赞你”的交易筹码。用户不再仔细阅读内容便随手点赞,甚至出现“批量点赞”“机器人互刷”等行为,导致社交互动的真实性被彻底稀释。这种“伪社交”不仅让用户失去深度交流的能力,更破坏了平台的信任基础——当用户发现点赞数背后是虚假互动,他们对平台内容的信任度会直线下降,最终导致“社交倦怠”:用户明知数据造假,却不得不参与其中,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。正如社会学家所言,当社交货币被数据化,人与人之间的情感连接就会沦为冰冷的数字交换。

四、平台生态的破坏:算法失灵与内容价值贬值

互刷点赞量对平台生态的冲击同样不容忽视。算法推荐机制依赖用户行为数据判断内容质量,而虚假点赞会严重干扰算法的判断逻辑:低质内容因高点赞量获得推荐,优质内容却因真实互动不足被淹没,导致平台内容生态的“劣质化”。为应对这一问题,平台方不断升级算法识别机制,通过检测点赞频率、用户行为特征等数据打击互刷行为,但“道高一尺,魔高一丈”,新型互刷工具仍在不断涌现。这种“猫鼠游戏”不仅增加了平台的技术成本,也让普通用户陷入“误伤”风险——正常互动可能被算法误判为互刷,导致账号限流。更深远的影响在于,互刷行为会削弱平台的内容公信力:当用户不再相信点赞数的真实性,平台的商业价值(如广告投放、内容变现)也会随之受损。

五、长期代价:数据造假与真实社交能力的退化

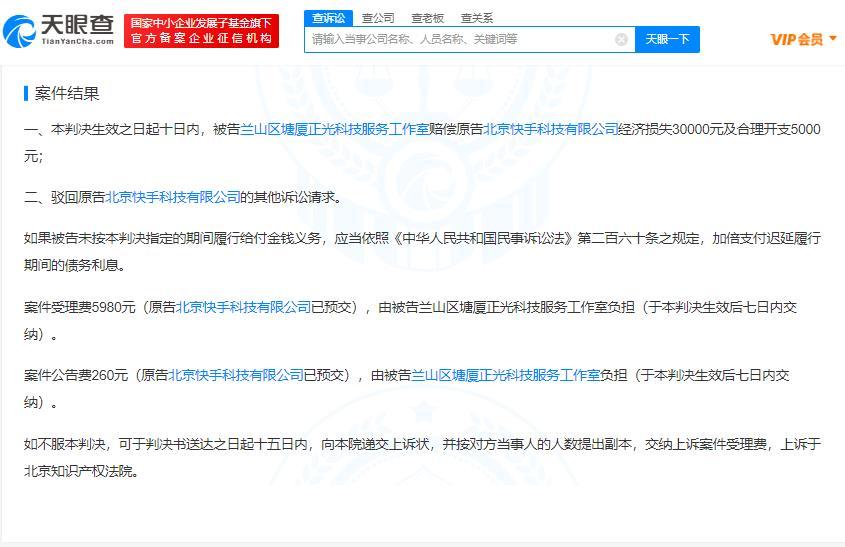

互刷点赞量的最大代价,在于其对用户长期行为的“反向塑造”。一方面,数据造假可能引发法律风险:根据《网络安全法》和平台协议,恶意刷量属于违规行为,轻则账号降权,重则面临法律诉讼。另一方面,长期依赖互刷点赞量,会让用户失去创造优质内容的动力——当“刷数据”比“做内容”更轻松,用户自然会放弃对内容质量的追求。更值得警惕的是,互刷行为会削弱用户的真实社交能力:在互刷生态中,用户习惯了“点赞交换”的浅层互动,逐渐丧失了深度阅读、理性评论、情感共鸣的能力。当用户离开“互刷保护圈”,面对真实社交场景时,反而会感到无所适从,最终在数字世界与真实世界之间形成“能力断层”。

互刷点赞量的本质,是对社交平台价值体系的误读——将“被看见”简化为“被点赞”,将“影响力”等同于“数字堆砌”。用户唯有回归社交的本质——真诚的内容与真实的连接,才能在数字浪潮中构建健康的自我认同与社交生态。平台方则需通过算法优化与规则引导,让点赞回归“认可”的本真意义,而非成为数字时代的“虚荣枷锁”。毕竟,真正的社交价值,永远无法用数据来衡量。