社交平台作为信息传播与人际互动的核心场域,其数据真实性直接关系到用户体验、商业价值与社会信任。然而,虚假刷赞行为长期存在,通过技术手段伪造用户互动数据,不仅扭曲内容生态,更损害平台公信力。识别这些行为的特征,既是平台治理的关键,也是用户理性判断的依据。从实践观察来看,虚假刷赞行为在账号属性、操作模式、数据表现等维度均存在显著可识别痕迹,这些痕迹构成了反作弊系统的核心判断依据,也为普通用户提供了辨别线索。

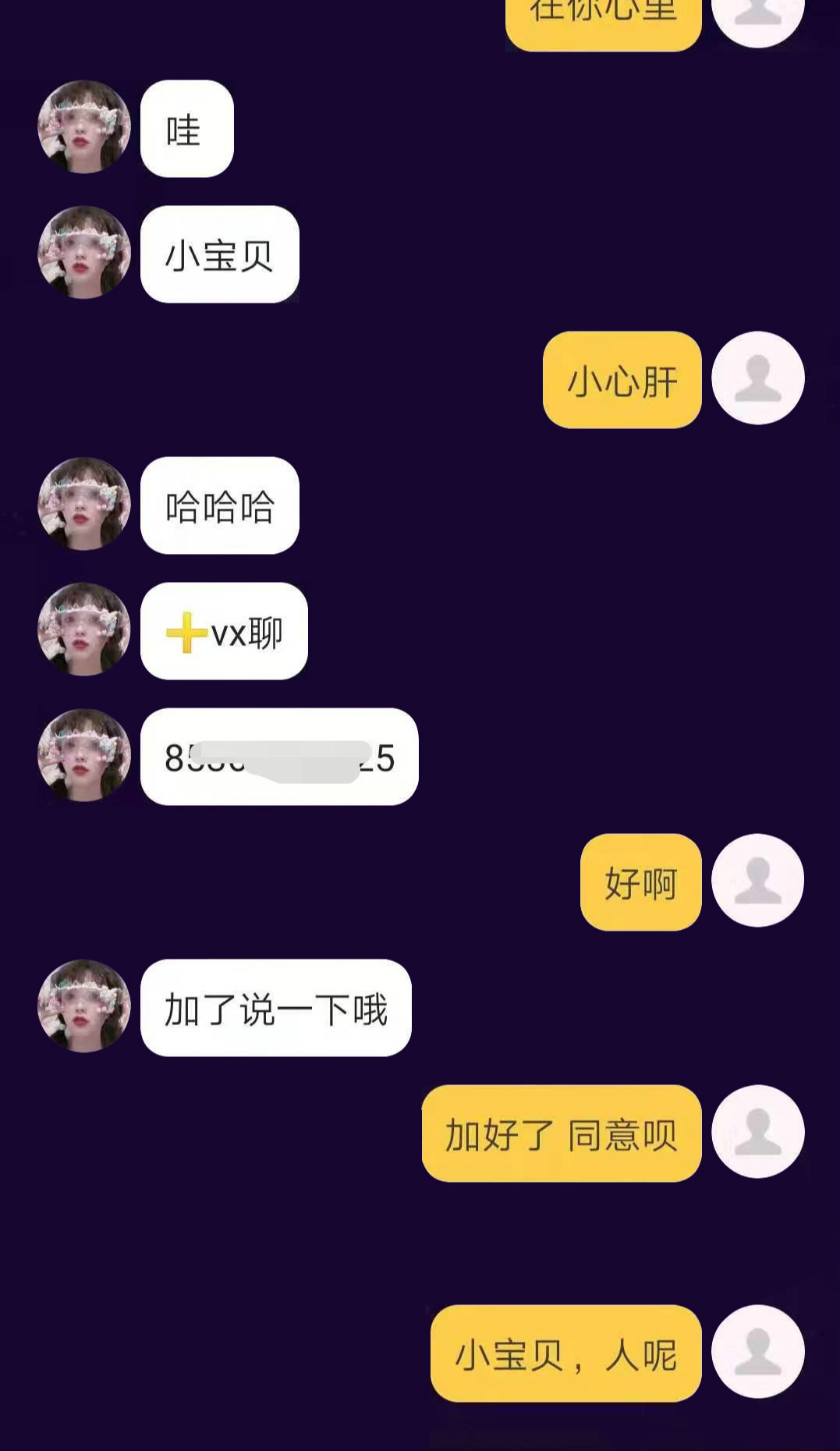

账号基础属性异常是虚假刷赞的首要突破口。参与刷赞的账号多为“僵尸号”或“水军号”,其注册特征与真实用户存在明显差异。这类账号往往注册时间短,集中在特定时间段批量创建,且注册信息高度简化——头像多为随机网络图片、默认头像或AI生成的模糊人脸,昵称包含无意义的数字、字母组合或“刷赞”“点赞”等关键词,个人资料页空白或填充模板化文案。更关键的是,这类账号的社交网络几乎为零:无关注列表或关注对象均为同类营销账号,无粉丝或粉丝数极少且多为僵尸粉,动态内容长期处于停滞状态,偶尔发布的动态也带有明显的广告或诱导点击痕迹。当大量具备此类特征的账号集中对同一内容进行点赞时,其“非真人”属性便暴露无遗。

行为操作模式机械性是虚假刷赞的核心行为特征。真实用户的点赞行为往往伴随浏览、评论、转发等多元互动,且操作时间、频率具有随机性;而虚假刷赞则呈现出高度程式化的操作模式。从时间维度看,刷赞行为常在特定时段集中爆发,例如凌晨、午休或深夜等用户活跃度低谷期,或在目标内容发布后几分钟内迅速完成“点赞KPI”,形成“点赞脉冲”。操作频率上,单个账号可能在短时间内连续点赞大量内容,如同设定好程序的机器人,每30秒精准点赞一条内容,从不延迟或跳跃;或在不同内容间快速切换点赞,无停留浏览痕迹。更典型的特征是“无差别点赞”——账号对同一博主的不同内容(甚至与主题无关的内容)进行批量点赞,或对多个博主的相似内容同时点赞,缺乏真实用户基于内容兴趣的选择性。此外,部分高级刷赞技术会模拟真人操作,如随机滑动页面、间隔不同时间点赞,但通过长期数据追踪仍能发现其操作节奏的规律性,例如点赞间隔始终在5-8秒之间浮动,缺乏真实用户因阅读、思考产生的自然延迟。

互动内容与点赞行为的割裂构成显著识别维度。真实用户的点赞行为通常与内容产生情感或认知共鸣,而虚假刷赞的账号往往只“点赞不互动”,或互动内容空洞无物。在评论区,这类账号的评论多为“赞!”“支持!”“博主太棒了”等模板化短语,与帖子主题毫无关联,甚至出现“今天天气真好”等明显无关评论。更隐蔽的做法是使用AI生成评论,虽能模拟语法结构,但内容泛化严重,例如“学到了,感谢分享”“很有启发的文章”,缺乏真实用户个性化的表达或具体细节。此外,虚假点赞账号极少进行转发、收藏等深度互动,其行为停留在单一的“点赞”动作,形成“点赞孤岛”——数据显示,某条内容若点赞量远高于评论、转发、收藏量总和,且互动用户中无深度互动行为比例超过70%,则大概率存在刷赞嫌疑。

数据指标与用户画像的矛盾是虚假刷赞的“数据破绽”。真实内容的点赞数据应与用户画像、内容属性逻辑一致,而虚假刷赞则常出现数据“穿帮”。从粉丝画像看,若某条内容的点赞用户中,大量账号的注册地、兴趣标签与博主目标受众严重不符(例如美妆博主的内容点赞用户多为男性账号或海外账号),或点赞用户的活跃时间与博主粉丝群体的活跃时段完全错位(如上班族博主的内容在凌晨3点出现点赞高峰),则数据真实性存疑。从数据增长曲线看,真实内容的点赞量通常呈“慢热-增长-稳定”的平滑曲线,而刷赞内容往往在短时间内“陡峭式”增长,例如1小时内点赞量从0飙升至5000,随后长期停滞,这种“断崖式”增长不符合真实用户的内容传播规律。更直接的证据是“点赞转化率异常”——若某条内容的曝光量仅10万,点赞量却达50万,或点赞率(点赞量/曝光量)超过真实内容的平均水平(通常低于5%),则明显违背数据逻辑。

技术痕迹与对抗行为的升级是识别虚假刷赞的新挑战。随着平台反作弊技术的升级,虚假刷赞行为也在不断“进化”,但其技术痕迹仍可追踪。早期刷赞依赖单一IP地址批量操作,导致同一IP下出现大量点赞账号,如今虽已转向动态IP代理或IP池技术,但通过分析IP的地域集中度(例如大量点赞来自某数据中心或偏远地区的小范围IP)仍可识别。设备指纹方面,虚假账号常使用模拟器或root设备,导致设备型号、系统版本高度集中(例如100个点赞账号中有80个使用同款安卓模拟器),或设备行为异常(如无安装常用APP、无GPS定位数据)。此外,部分刷赞平台采用“真人众包”模式,即雇佣真实用户进行点赞,虽提升了行为真实性,但可通过用户操作路径识别——例如点击进入内容页后立即点赞(平均停留时间低于3秒),或未观看完视频(进度条未达50%)即点赞,这类“浅层互动”与真实用户的内容消费习惯存在本质差异。

识别虚假刷赞特征的最终目的,不仅是打击数据造假,更是维护社交平台的信任基石。对平台而言,通过构建“账号-行为-数据-技术”四维识别模型,可精准拦截虚假流量,优化内容推荐算法;对用户而言,掌握这些特征有助于理性判断内容价值,避免被虚假数据误导;对品牌方而言,警惕虚假点赞数据,才能更精准评估营销效果,实现真实触达。当点赞回归“表达认同”的本质,社交平台才能真正成为连接真实情感、传递有效信息的公共空间——这需要技术、平台与用户共同守护,让每一次点赞都承载真实的温度与价值。