在社交媒体深度渗透日常生活的今天,“在线刷圈圈赞”已从单纯的数字游戏演变为社交影响力构建的核心环节。无论是品牌方追求曝光转化,还是个体用户渴望被看见,如何高效实现圈圈赞的积累,成为衡量社交资产的关键指标。圈圈赞的有效实现并非机械的数字堆砌,而是对用户心理、平台规则与内容价值的深度整合,其背后藏着一套可落地的策略体系与技巧边界。

一、解构“圈圈赞”:从互动数据到社交货币的价值跃迁

“圈圈赞”本质上是用户对内容的即时反馈,其价值早已超越“被点赞”的虚荣心。在平台算法逻辑中,点赞量是内容分发的重要权重——高赞内容更容易获得流量倾斜,形成“曝光-互动-更多曝光”的正向循环;对用户而言,圈圈赞是社交身份的“硬通货”,高赞内容能强化个人标签,提升在圈层中的话语权;对商业主体而言,点赞量直接关联品牌信任度与转化率,是衡量内容效果的核心KPI。

这种多重价值属性,决定了“在线刷圈圈赞的有效实现”必须建立在“价值共鸣”而非“数据造假”的基础上。脱离内容本质的刷赞,不仅可能触发平台限流机制,更会稀释用户的社交信任,最终沦为“无效社交”。

二、内容筑基:让圈圈赞成为用户“忍不住想点”的自然反应

所有技巧的前提,是内容具备被点赞的“基因”。优质内容是圈圈赞积累的“发动机”,而技巧则是“助推器”。

一是精准锚定用户情绪痛点。无论是幽默段子、情感共鸣故事还是实用干货,核心在于触发用户的“表达欲”——用户点赞的本质,是“我认同”“这说到我心坎里了”。例如,职场类内容“加班到凌晨时,老板的一句‘辛苦了’比奖金还暖”,能精准戳中打工人情绪,点赞率远高于泛泛而谈的“职场建议”。

二是强化“可互动”的内容钩子。在文案或视频中主动设置互动点,如“你遇到过这种同事吗?评论区扣1”“如果给你一次重来的机会,你会选择______?”提问越具体、越贴近用户生活,越能降低参与门槛,让点赞成为用户“表达立场”的第一步。

三是优化“视觉-信息”呈现效率。在碎片化阅读时代,用户停留时间往往不足3秒。封面图需突出核心信息(如用大字标注“90%的人都不知道的省钱技巧”),视频前3秒需设置悬念(如“最后一种方法,我保证你没见过”),让用户在“获取价值”的期待中完成点赞动作。

三、平台适配:不同圈层的“点赞密码”各有侧重

不同社交平台的用户属性与算法逻辑差异,决定了“在线刷圈圈赞的有效实现方法”必须“因地制宜”。

微信朋友圈:重“关系”轻“算法”。朋友圈的点赞更多源于熟人社交,核心技巧是“激活圈层互动”。例如,发布内容时@特定好友(“@张三 这家店你上次说想吃,绝了!”),或设置“分组可见”(仅让同事圈看到工作相关内容,避免好友反感),让点赞成为“关系维护”的社交仪式。

微博/小红书:重“热点”重“标签”。微博的点赞依赖话题曝光,需紧跟社会热点(如“#秋天的第一杯奶茶#”),并结合自身领域创作衍生内容;小红书则强调“搜索流量”,标题需精准包含用户搜索关键词(如“油皮亲测有效的5款面霜”),并引导用户“收藏+点赞”(“觉得有用记得点赞收藏,不然刷着刷着就找不到啦”)。

抖音/快手:重“完播”重“转发”。短视频平台的点赞与完播率、转发量强相关,需在前5秒设置强吸引力(如“用3块钱搞定网红同款妆容”),结尾引导“点赞关注看下期”(“点赞过千,下周更新‘5分钟出门妆’教程”),让点赞成为“追更”的必要动作。

四、互动放大:从“单点点赞”到“圈层裂变”的技巧进阶

单条内容的圈圈赞积累,离不开“互动杠杆”的撬动。一是主动引导“点赞-评论”联动,例如在文案中写“评论留下你的城市,抽3人送同款奶茶”,用户为参与抽奖会同时完成点赞+评论,而评论区的互动又会吸引新用户点赞,形成“滚雪球效应”。

二是借势“意见背书”。邀请领域KOL或身边好友为内容点赞,利用其社交信任度带动粉丝点赞。例如,美妆博主发布新品测评时,@品牌方官方账号或美妆达人,其点赞能为内容“盖章”,提升普通用户的点击意愿。

三是善用“时效性”技巧。在特定时间节点发布内容(如周一早8点发“周一不想上班?这组治愈图送给你”),或结合实时事件(如“暴雨天,这些暖心瞬间让人破防”),利用用户的即时情绪共鸣提升点赞率。

五、合规边界:警惕“刷赞陷阱”,构建可持续社交资产

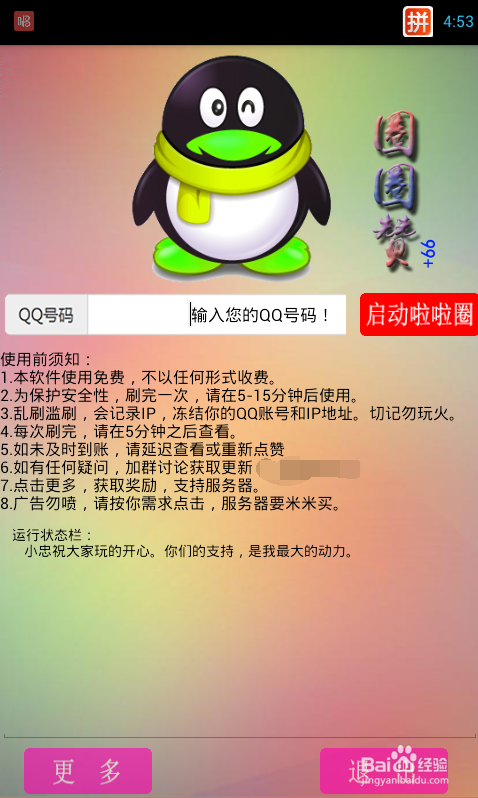

“在线刷圈圈赞的有效实现”必须守住“真实”底线。部分用户通过机器刷量、群控软件等手段快速提升点赞数,看似高效,实则隐患重重:平台算法能识别异常数据,轻则限流降权,重则封号;用户一旦发现内容数据造假,会直接对创作者信任度“一票否决”。

可持续的圈圈赞积累,本质是“用户价值”的持续输出。与其追求短期数据泡沫,不如深耕内容垂直度(如专注分享“母婴辅食”的账号,持续输出实用教程,自然会吸引精准用户点赞),或建立“用户社群”(如通过微信群引导粉丝讨论,再以“社群专属福利”引导点赞),让圈圈赞成为“用户-内容-创作者”三方共赢的纽带。

在社交生态日益成熟的今天,“在线刷圈圈赞的有效实现方法与技巧”早已超越了“术”的层面,上升到“道”的层面——它要求创作者既懂用户心理、平台规则,更懂内容价值的本质。技巧是骨架,真诚是血肉,唯有让每个圈圈赞都承载真实的情感共鸣或实用价值,才能在数字洪流中构建起不可替代的社交影响力。