在社交平台的内容生态中,留言互动与点赞率是衡量内容传播力的核心指标,许多运营者与创作者都关注“如何通过留言操作提升点赞”的具体路径。这种需求背后,既是对平台算法逻辑的适应,也是对用户心理的深度洞察——真正有效的留言互动,绝非简单的“刷赞”技术,而是通过价值传递引发共鸣的自然结果。以下将从操作逻辑、核心策略、风险规避三个维度,拆解在社交平台上留言互动带动点赞的具体方法,帮助创作者建立可持续的内容增长模式。

一、留言互动对点赞的底层价值:为什么留言能“撬动”点赞?

在社交平台的算法推荐中,评论区是内容“二次传播”的关键场域。用户看到一条内容后,往往会先浏览评论区判断内容价值——若评论区活跃且存在高质量互动,会显著提升用户对内容的信任感与参与意愿。此时,若留言者通过精准表达观点、补充信息或引发情感共鸣,不仅能直接获得该用户的点赞,还可能带动其他用户跟风互动,形成“点赞-留言-再点赞”的正向循环。

例如,在小红书的美妆教程笔记下,若留言“步骤3的遮瑕膏用法太关键了!上次按这个方法遮痘印,同事都问我是不是化了妆”,既肯定了内容价值,又加入了个人使用场景,创作者大概率会回复点赞,其他看到这条留言的用户也会因“实用性”对原内容产生好感,从而主动点赞。这种互动的本质,是通过留言建立“创作者-留言者-围观用户”的三方信任,让点赞成为价值认同的自然表达。

二、具体操作步骤:从“精准留言”到“互动引导”的闭环设计

要在社交平台上通过留言有效提升点赞,需遵循“定位内容需求-设计互动话术-利用评论区场景”的三步逻辑,每个环节都需紧扣用户心理与平台特性。

1. 精准定位内容需求:找到“可共鸣的切入点”

不同类型的内容,用户需求差异显著。知识类内容(如职场干货、科普教程)用户渴望“补充信息”或“验证理解”;情感类内容(如故事分享、观点输出)用户需要“情感共鸣”或“身份认同”;实用类内容(如好物推荐、攻略指南)用户期待“细节补充”或“问题解决”。留言前需先判断内容属性,匹配对应需求。

例如,抖音的职场干货视频,若内容讲“如何高效汇报工作”,用户的核心需求是“具体方法可落地”,留言可设计为“视频里说的‘结论先行’太对了!我上次汇报因为铺垫太长被领导打断,有没有姐妹能举个‘结论先行’的具体话术例子?”——既点出内容价值,又提出用户普遍关心的“具体操作”,创作者大概率会回复,其他用户也会因“解决了我的问题”对原内容点赞。

2. 设计互动话术:用“价值感+场景化”触发点赞欲

优质留言话术需同时满足“给创作者反馈”和“给围观用户价值”两个条件。具体可分三类:

- 价值型留言:补充内容未提及的细节,或提供额外信息。例如在美食探店笔记下留言“老板其实周一到周四会偷偷加料,我上周去多送了一份小菜,建议错峰去!”——为用户提供“隐藏福利”,创作者看到会因“被认可用心”点赞,围观用户也会因“实用信息”对原内容产生好感。

- 共鸣型留言:结合个人经历表达认同,引发情感连接。例如在情感博主“原生家庭”内容下留言“看到这句话突然哭了,我爸妈也总说‘别人家孩子’,直到工作后才明白他们只是不会表达,原来被否定久了真的会自卑”——以“真实故事”呼应内容情感,创作者会因“情感共鸣”互动,其他有相似经历的用户也会因“被理解”点赞。

- 引导型留言:通过提问或@好友,激发用户参与。例如在母婴产品测评下留言“我家宝宝6个月,用这个辅食机会不会太硬了?@闺蜜小王 你家宝宝用着怎么样呀?”——既提出具体问题,又通过@好友引发社交互动,创作者会因“促进讨论”点赞,被@的好友及其他有疑问的用户也会加入互动。

3. 利用评论区场景:借势“热点”与“层级互动”

评论区的天然场景(如前排位置、热门回复、创作者回复)能放大留言曝光,进而带动点赞。具体操作需结合平台特性:

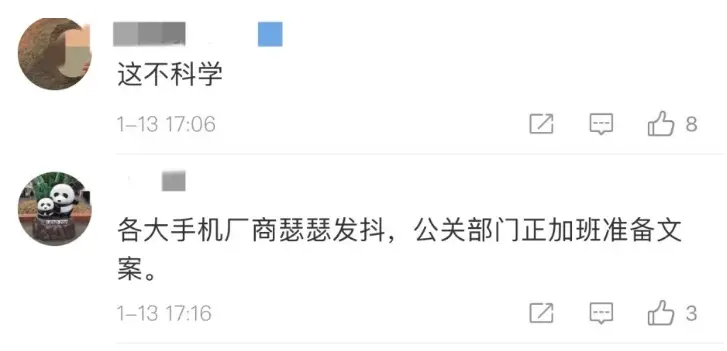

- 微博/小红书:优先抢占“前排位置”,在内容发布后5-10分钟内留言,利用平台“新评论优先展示”机制获得曝光;若内容涉及热点话题,可结合事件观点留言,例如“明星塌房事件里,最讽刺的是那些曾经吹捧‘人设’的营销号,现在又装模作样批判(附上原内容链接)”,借势热点流量提升互动。

- 抖音/视频号:针对长视频,可在关键时间节点(如30秒转折处、结尾总结处)留言“这里太戳了!”“原来是这样,以前一直理解错了”,引导用户暂停观看并关注评论区;若创作者回复留言,可继续追问细节,形成“对话式互动”,例如创作者回复“是的,重点是要控制时长”,可追问“那一般控制在多长呢?我剪的总是超时”,通过层级互动提升内容权重。

三、规避风险:从“机械刷评”到“自然互动”的策略升级

许多创作者误以为“留言刷赞”=“大量复制评论”,但平台算法已能识别机械重复内容,轻则降权限流,重则封号禁言。真正可持续的互动策略,需规避三大误区:

误区1:追求“数量”而非“质量”

例如在每条内容下复制“学习了,感谢分享”,虽然留言量大,但无任何信息增量,会被算法判定为无效互动。正确的做法是“每条留言针对内容核心点”,哪怕只有一句话,也要体现“认真看过内容”。

误区2:忽略“平台调性”差异

不同平台对评论区的偏好不同:小红书重“实用干货”,留言需具体;抖音重“情绪共鸣”,留言可感性;微博重“观点碰撞”,留言可犀利。例如在抖音情感视频下留言“太真实了,我也是这样”,效果可能不错,但在小红书职场笔记下同样留言,就显得空洞。

误区3:依赖“第三方工具”

使用自动评论软件、水军账号等“黑科技”刷赞,看似短期见效快,实则埋下隐患——平台会通过“用户行为路径分析”(如账号注册时间、互动频率、内容相关性)识别异常行为,一旦被标记,账号权重将永久下降。

四、长期主义:让“留言互动”成为内容增长的“支点”

在社交平台运营中,留言互动的本质不是“操作技巧”,而是“用户思维”——通过留言告诉创作者“我懂你”,通过回复告诉用户“我在乎你”。当创作者与用户形成基于内容的信任连接,点赞会成为水到渠成的结果。

例如,知识类博主可固定在评论区设置“每周答疑”,针对留言中的高频问题详细解答;情感类博主可发起“故事征集”,鼓励用户在留言区分享经历,并挑选优质内容做成专题。这种“以留言为起点”的深度互动,不仅能提升单篇内容的点赞率,更能沉淀一批忠实粉丝,形成“内容-互动-粉丝-内容”的良性循环。

归根结底,在社交平台上留言刷赞的具体操作,核心不是“如何获得更多点赞”,而是“如何通过留言传递价值”。当创作者将注意力从“数据指标”转向“用户需求”,从“机械操作”转向“真诚互动”,点赞自然会成为内容质量的副产品。这种基于价值认同的增长,或许不会一蹴而就,但每一步都走得稳健而长远。