在社交平台上,用户通过刷赞手段获取虚假支持的行为,早已不是新鲜事。从个人博主追求“数据好看”到商家营造“爆款假象”,再到网红伪造“人气基础”,刷赞产业链已形成规模化运作。然而,这种行为是否构成诈骗违法活动?答案并非简单的“是”或“否”,而是需要从行为本质、法律构成要件、社会危害性等多维度进行深度剖析。刷赞获取虚假支持的本质,是通过虚构事实、隐瞒真相的方式制造虚假繁荣,本质上是对他人认知的误导,一旦涉及利益输送或权益侵害,便已踩入诈骗违法活动的法律红线。

一、刷赞行为的技术本质与虚假支持的“伪装性”

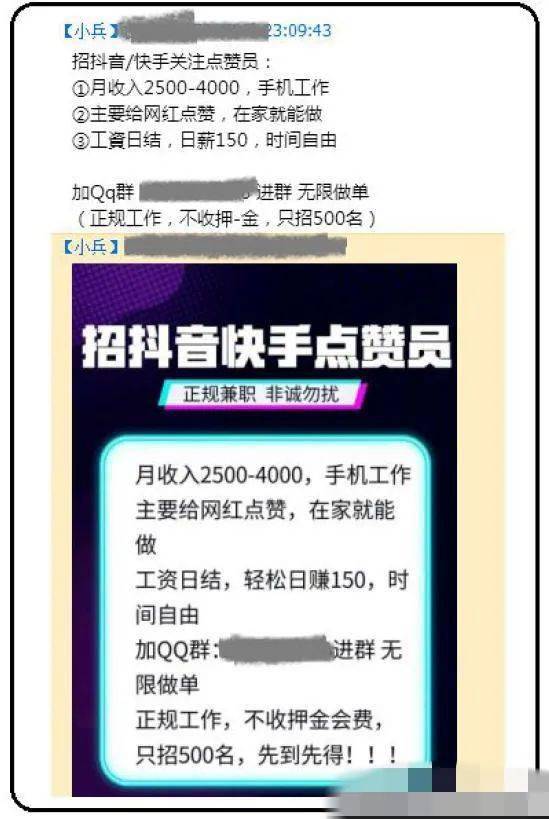

社交平台上的“点赞”功能,最初旨在表达对内容的认可与共鸣,是用户真实情感的自然流露。但当点赞数据成为衡量内容价值、商业潜力的核心指标时,其真实性便开始被利益链条异化。所谓“刷赞”,即通过技术手段或人工操作,非自然地增加内容的点赞数量,常见方式包括:利用自动化程序批量注册“僵尸账号”进行点赞、雇佣“水军”团队模拟真实用户互动、通过第三方平台购买虚假流量等。这些手段制造的“虚假支持”,本质上是对社交平台数据真实性的破坏,更是对公众认知的系统性欺骗。

值得注意的是,虚假支持并非孤立存在,而是往往与其他虚假数据(如刷粉丝、刷评论、刷播放量)形成“数据造假套餐”。例如,某美妆博主通过刷赞将新品推广帖的点赞数从真实500刷至5万,营造出“万人追捧”的假象,进而吸引品牌方合作;某商家通过刷赞让店铺商品获得“高赞”标签,误导消费者认为产品口碑极佳,从而促成购买。这种“虚假支持”并非单纯的数据游戏,而是披着“流量外衣”的商业欺诈,其核心在于通过虚构的“用户认可”掩盖真实的产品或内容质量。

二、诈骗违法活动的法律构成要件与刷赞行为的契合性

根据我国《刑法》第二百六十六条,诈骗罪是指“以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为”。判断刷赞获取虚假支持是否构成诈骗,需从四个要件逐一分析:

其一,主观要件:是否存在“非法占有目的”。实践中,刷赞行为的目的往往具有明确的经济动机。例如,个人博主通过刷赞提升账号商业价值,从而获得品牌合作费用;商家通过刷赞制造产品热销假象,吸引消费者下单购买;MCN机构通过包装“数据网红”,骗取投资或分成。这些行为均以“获取非法利益”为核心目的,符合诈骗罪的主观故意。

其二,客观要件:是否使用了“虚构事实、隐瞒真相”的方法。刷赞本身就是对“用户真实支持”这一事实的虚构,通过技术手段制造虚假数据,使他人陷入错误认识——无论是品牌方误以为博主具备真实影响力,还是消费者误以为商品获得广泛认可,均属于“因虚构事实导致的错误认知”。这种错误认知直接促使他人基于信任交付利益(如支付合作费用、购买商品),完全符合诈骗罪的客观行为特征。

其三,客体要件:是否侵犯公私财产所有权或其他合法权益。刷赞行为直接侵害的是他人的财产权益:品牌方因虚假数据支付无效合作费用,消费者因虚假评价购买劣质产品,平台因数据造假破坏广告投放机制,造成广告主经济损失。同时,其还侵犯了市场公平竞争秩序和消费者知情权,属于复杂客体的侵害。

其四,数额要件:是否达到“数额较大”的标准。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,应当认定为“数额较大”。实践中,单次刷赞服务的价格可能低至几元,但规模化、产业链化的刷赞行为,涉案金额往往远超此标准。例如,某MCN机构通过为网红刷赞骗取品牌合作费用达数十万元,已构成“数额巨大”,依法应承担刑事责任。

三、刷赞行为的社会危害性:从“数据造假”到“信任崩塌”

刷赞获取虚假支持的危害,远不止于个体权益受损,更在于对整个社交平台生态和社会信任体系的侵蚀。社交平台的核心价值在于连接真实用户、传递真实信息,而刷赞行为通过制造“虚假繁荣”,破坏了平台的内容评价机制——当点赞、评论、播放量等数据均可“购买”,真实优质的内容反而可能因“数据不够亮眼”被埋没,劣质内容却因虚假包装获得流量倾斜,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

对消费者而言,虚假支持直接侵犯知情权与选择权。当消费者看到某商品“10万+点赞”“98%好评”时,往往会基于对数据的信任做出购买决策,而若这些数据系刷赞伪造,消费者不仅可能买到质价不符的商品,更可能因虚假宣传陷入消费陷阱。例如,某保健品商家通过刷赞营造“用户见证”效果,夸大产品功效,导致老年人上当受骗,不仅造成财产损失,还可能延误治疗时机。

对市场秩序而言,刷赞行为破坏了公平竞争原则。商家通过刷赞降低营销成本,挤压真实投入、优质内容创作者的生存空间,导致“劣币驱逐良币”;平台因数据造假导致广告投放精准度下降,广告主损失广告费,平台公信力受损;甚至可能引发“数据军备竞赛”,迫使更多参与者加入造假行列,形成恶性循环。这种“信任透支”最终会损害整个数字经济的健康发展,让社交平台从“信息交流场”异化为“数据造假工厂”。

四、平台责任与法律监管:如何破解“刷赞困局”?

面对刷赞行为的泛滥,社交平台作为信息内容的管理者,负有不可推卸的主体责任。当前,主流平台已通过技术手段(如图像识别、行为分析、AI反作弊系统)识别部分刷赞行为,但面对不断升级的刷赞技术(如模拟真实用户点击、跨平台数据互通等),平台的技术防御仍显被动。因此,平台需进一步强化数据审核机制,建立“数据真实性追溯系统”,对异常流量(如短时间内点赞量激增、账号无互动记录却频繁点赞)进行实时拦截,并向用户公示数据来源及核验方式。

法律层面,需进一步明确刷赞行为的法律责任。目前,我国《反不正当竞争法》明确“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”,刷赞行为属于典型的“虚假用户评价宣传”,可依据该法进行行政处罚;《电子商务法》也规定“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权”,刷赞违反了“真实披露”义务。但对于个人刷赞行为(如非商业目的的“数据攀比”),是否需纳入法律规制,仍需结合主观目的、社会危害性综合判断。

此外,提升公众媒介素养是遏制刷赞行为的治本之策。通过宣传教育,让用户认识到“点赞数≠内容价值”,学会辨别虚假数据(如查看评论互动真实性、分析账号活跃度等),从需求端减少对“虚假支持”的追捧,从而压缩刷赞产业链的生存空间。

结语

刷赞获取虚假支持的行为,绝非无伤大雅的“流量游戏”,而是披着技术外衣的欺诈伎俩。当点赞数据成为利益交换的筹码,当虚假支持误导他人决策,这种行为便已突破道德底线,触碰法律红线。唯有通过平台强化技术监管、法律明确责任边界、公众提升辨别能力,才能共同斩断刷赞产业链,让社交平台回归“真实连接”的本质,让每一份支持都发自内心,让每一份数据都经得起检验。这不仅是对个体权益的保护,更是对数字时代社会信任体系的守护。