在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力、个人价值乃至商业转化潜力的量化指标。随之衍生的“刷赞软件”,正是围绕这一需求诞生的数字工具——它们通过技术手段模拟真实用户行为,批量提升内容点赞量,帮助用户在算法推荐、社交认同等维度获得优势。这类工具并非简单的“作弊程序”,而是融合了数据抓取、行为模拟、算法适配等技术的复杂系统,其运作逻辑与社交媒体生态的底层规则紧密交织,值得从技术本质、价值逻辑、行业影响等多维度深入剖析。

刷赞软件的核心,是对社交媒体互动机制的“逆向工程”。从技术实现看,主流刷赞工具可分为三类:一是基于脚本自动化操作的“轻量级工具”,通过模拟人工点击、滑动等行为,在短时间内对目标内容执行批量点赞,通常适用于对设备性能要求较低的安卓平台;二是依托“云控设备”的“云端集群工具”,通过控制大量虚拟或真实手机设备进行分布式点赞,规避单设备操作频率异常的风险,这类工具成本较高,但更接近真人行为特征;三是结合AI算法的“智能模拟工具”,通过分析目标受众的活跃时段、兴趣偏好等数据,精准匹配“点赞机器人”的账号属性(如地域、年龄、兴趣标签),实现“精准化”点赞,显著降低被平台识别的概率。其技术核心在于对“用户行为真实性”的模仿——从点赞前的浏览时长、评论互动,到点赞后的账号留存率,均需贴近真实用户习惯,以应对平台日益严苛的反作弊算法。

刷赞软件帮助用户获得更多点赞的核心逻辑,本质是对“算法偏好”与“社交心理”的双重迎合。在算法层面,社交媒体平台的推荐机制普遍将“点赞量”作为核心权重指标,高点赞内容往往能获得更多初始曝光,进而触发算法的“正向循环”:点赞越多→曝光越多→真实用户互动越多→权重越高。刷赞软件通过人为制造“高点赞”假象,直接撬动这一循环的启动按钮,为内容争取到算法的“初始流量包”。例如,在抖音或小红书,新发布的视频或笔记若能在1小时内突破500点赞,算法会判定其具备“爆款潜质”,从而将其推入更大流量池;而刷赞软件可在发布后10分钟内完成这一目标,为内容赢得算法的“第一波信任票”。

在社交心理层面,点赞量本身就是一种“社会认同”的外在体现。心理学中的“从众效应”表明,个体在面对模糊情境时,往往会参考他人的行为决策。当用户看到一条内容拥有数万点赞,潜意识中会默认其“优质”或“受欢迎”,从而更倾向于点赞——这种“点赞→认同→更多点赞”的链式反应,正是刷赞软件瞄准的“心理杠杆”。部分工具甚至会通过“虚假评论”“虚假转发”等组合操作,构建“内容火爆”的完整场景,进一步强化用户的从众心理,诱导真实用户主动参与互动。

不同用户群体对刷赞软件的需求差异,折射出社交媒体生态的价值分化。对个人用户而言,点赞量直接关联“社交资本”:普通用户通过刷赞满足虚荣心、提升个人主页“面子”;KOL(关键意见领袖)则将其视为“涨粉加速器”——高点赞账号更容易吸引品牌方合作,实现流量变现。数据显示,某美妆博主在推广新品时,若笔记点赞量不足5000,品牌方报价会降低30%;而通过刷赞软件将点赞量提升至2万后,报价可直接翻倍。对商业账号而言,点赞量更是“产品力”的量化背书:电商店铺的商品详情页高点赞,能提升消费者信任度;企业官方账号的高互动数据,则能强化品牌“年轻化”“高活跃”的形象,吸引更多潜在客户。

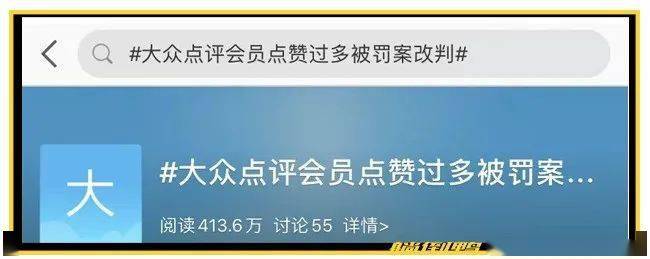

然而,刷赞软件的普及也加剧了社交媒体生态的“数据泡沫”与“价值失真”。当点赞量可被技术“制造”,其作为“内容质量晴雨表”的功能便被削弱——优质内容可能因缺乏初始流量而被淹没,而低质内容通过刷赞却能获得虚假繁荣。这种“劣币驱逐良币”的现象,正在破坏平台的生态平衡。为此,各大平台持续升级反作弊机制:微信视频号引入“用户行为序列分析”,通过判断点赞操作的“规律性”(如固定时间间隔、相同设备指纹)识别异常;微博则通过“设备指纹库”关联多账号,对批量操作进行实时拦截。但技术博弈从未停止:刷赞软件开发者不断迭代“抗检测”能力,如通过“IP代理池”模拟不同地域登录、使用“真人众包”代替脚本操作(即雇佣真实用户手动点赞),形成“猫鼠游戏”式的长期对抗。

更深层的挑战在于,刷赞软件折射出社交媒体评价体系的内在矛盾。当点赞成为衡量价值的唯一标尺,用户便会陷入“数据焦虑”——为追求点赞而迎合算法偏好,放弃内容创作的初心。这种焦虑催生了“刷赞产业链”:从软件销售、账号租赁到“点赞套餐定制”,形成灰色产业规模。据行业估算,2023年中国社交媒体刷赞市场规模已超20亿元,背后是数百万用户的“数据需求”。但值得反思的是,点赞的本质是“真实情感的传递”,而非数字游戏的胜负。正如一位资深内容创作者所言:“真正的爆款,从来不是刷出来的,而是用真诚打动人心的结果。”

回归现实,刷赞软件作为技术工具本身并无对错,其价值取决于使用者的目的与方式。对普通用户而言,适度使用或许能缓解“流量焦虑”,但过度依赖则可能陷入“数据陷阱”,失去创作的热情与方向;对平台而言,需在“反作弊”与“用户体验”间找到平衡,构建更科学的内容评价体系——例如引入“点赞完成率”“评论深度”等复合指标,降低单一数据权重;对行业监管者而言,需明确刷赞行为的边界,打击恶意刷单、数据造假等违法行为,维护公平竞争的市场环境。

归根结底,刷赞软件的兴起与演变,是社交媒体发展到一定阶段的必然产物。它既反映了用户对“被看见”的渴望,也暴露了数字时代“价值量化”的局限性。在算法与人性交织的复杂生态中,或许我们更应回归内容创作的本质:用优质内容打动人心,用真诚互动连接彼此——唯有如此,点赞才能真正成为“情感共鸣”的见证,而非“数据泡沫”的注脚。