在短视频平台上刷礼物以换取点赞的做法是否真的能提升互动率呢?这个问题直击当前内容创作者流量焦虑的核心,也折射出平台生态中数据竞争的畸形化倾向。从表面逻辑看,礼物打赏换取点赞似乎能快速拉升互动数据,但深入分析便会发现,这种“捷径”不仅难以实现真正的互动率提升,反而可能陷入数据泡沫与信任透支的双重陷阱。

刷礼物换点赞的操作模式本质上是“数据交换”:用户通过购买虚拟礼物(如平台内的“玫瑰”“跑车”等高价值道具)打赏创作者,创作者则按约定给予点赞、评论甚至转发等互动行为。这种模式在部分创作者中被视为“快速起量”的手段,尤其在账号冷启动阶段,他们希望通过高点赞数吸引算法推荐,进而带动自然流量。然而,互动率的真实含义并非单纯点赞数量的堆砌,而是用户对内容的真实反馈——包括评论的深度、转发的意愿、完播的持续性以及粉丝的粘性。刷礼物换来的点赞,本质是“被动购买”而非“主动认可”,这种虚假互动在平台算法的精密计算中,其权重远低于自然产生的用户行为。

短期来看,刷礼物换点赞确实能制造“数据繁荣”。例如,一条原本只有几十个赞的视频,通过礼物交换可能在几小时内突破千赞,这种视觉上的数据跃升会让创作者产生“互动率提升”的错觉。但平台算法早已识别出异常互动模式:短时间内来自无关联用户(如新注册账号、无历史互动记录用户)的集中点赞,与视频内容本身的完播率、评论率严重不匹配,反而会被判定为“刷量行为”,导致限流甚至降权。某头部MCN机构的运营数据显示,依赖礼物换点赞的账号,其视频平均完播率比自然流量账号低40%,评论互动中“互赞”“互粉”等无意义内容占比超70%,这显然与“提升互动率”的初衷背道而驰。

更深层的矛盾在于,这种做法透支了创作者与用户之间的信任关系。短视频平台的互动本质是情感连接的体现——用户点赞是因为内容引发共鸣,评论是因为有表达欲,转发是因为有价值认同。而礼物换点赞将这种情感连接异化为“交易关系”,当粉丝发现“点赞需要付费”时,对创作者的信任会迅速崩塌。一位美妆博主的案例颇具代表性:她曾通过刷礼物换点赞将单条视频点赞做到5万,但后续直播时,粉丝量虽涨了2万,在线观看人数却不足百,礼物收入也断崖式下跌。这说明,虚假互动带来的“虚假繁荣”无法转化为商业价值,反而会让创作者陷入“数据依赖症”,忽视内容本身的打磨。

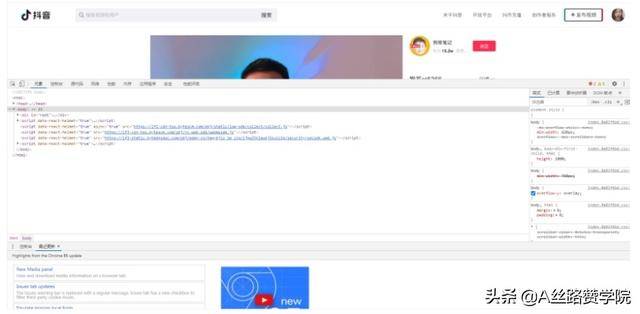

从平台生态角度看,刷礼物换点赞的行为正在面临越来越严格的监管。抖音、快手等平台已上线“异常互动识别系统”,对短时间内点赞量激增、互动来源异常的视频进行人工复核,一旦确认刷量,不仅会删除虚假数据,还可能对账号进行功能限制。更重要的是,平台算法的迭代方向始终是“鼓励优质内容”,而非“奖励数据造假”。例如,抖音的最新算法模型中,“用户停留时长”“评论互动质量”“粉丝复访率”等指标的权重已超过单纯点赞数,这意味着,即使通过礼物交换刷出高点赞,若无法带动真实用户行为,依然无法获得流量倾斜。

那么,真正能提升互动率的路径在哪里?答案其实回归内容本质:优质内容是互动的“发动机”,而用户运营是互动的“催化剂”。以知识类创作者@老师好何老师为例,他从不刷礼物换数据,而是通过“3分钟讲透一个历史知识点”的垂直内容,在评论区主动回复用户提问、发起话题讨论,单条视频的评论量常达数千条,粉丝互动率长期保持在行业前5%。这证明,只有当内容真正触达用户需求,互动才会从“被动交换”变为“主动参与”。此外,通过社群运营(如建立粉丝群)、设计互动话题(如“你身边的历史冷知识”)、发起用户投稿活动等方式,也能有效激发用户的真实互动意愿,这种互动不仅数据“干净”,更能沉淀为高粘性粉丝资产。

归根结底,在短视频平台上刷礼物以换取点赞的做法,看似是提升互动率的“捷径”,实则是饮鸩止渴的“伪命题”。互动率的本质是内容价值与用户情感的量化体现,任何脱离内容本质、依赖数据造假的行为,终将被平台算法和用户理性所淘汰。创作者若想真正提升互动率,唯有回归“内容为王、用户为本”的初心,用优质内容打动用户,用真诚运营连接用户,这才是短视频生态中可持续的互动增长之道。