好友刷到不点赞为何无语?这背后藏着的,是数字时代社交关系里最细微却最扎心的温度感知。当我们在朋友圈、微博、小红书精心编辑一条动态,带着对好友反馈的隐秘期待按下发送,刷到对方却只留下一片空白——没有点赞,没有评论,甚至连一个表情包都没有,这种“沉默的忽视”往往比直接划走更让人心里发堵。社交互动中的“情感反馈缺失”正在成为关系降温的隐形推手,而“好友刷到不点赞为何无语”的追问,本质上是对“我对你来说是否重要”的焦虑投射。

点赞:被异化的社交货币与情感凭证

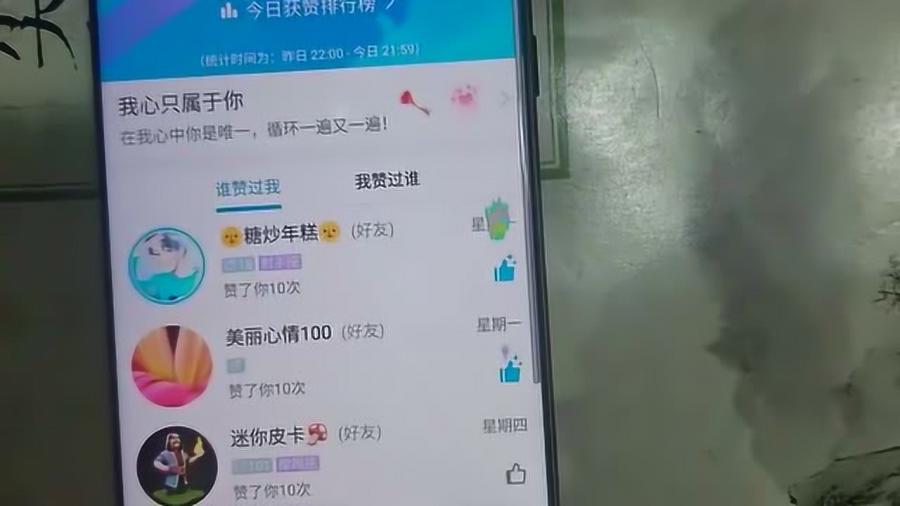

在数字社交生态里,点赞早已超越简单的“喜欢”符号,成了最基础的社交货币。一条动态的点赞数、评论数,不仅是内容价值的量化体现,更是发布者与社交圈建立连接的凭证。对好友而言,点个赞是成本极低的互动:只需0.1秒的点击,却能传递“我看到了”“我支持你”“我们关系还不错”的信号。这种低门槛的情感反馈,构成了日常社交的“润滑剂”——就像现实中见面时一句“你好”,看似无关紧要,却维系着关系的温度。

但当好友“刷到不点赞”时,这种“润滑剂”就变成了“摩擦剂”。我们下意识会计算:对方是不是没刷到?但“刷到”的判断往往基于对方的活跃时间——如果对方正在点赞其他人的动态,却唯独跳过你的,这种“选择性忽视”就会让人瞬间破防。好友刷到不点赞为何无语?因为沉默在社交语境里被默认为“不感兴趣”,甚至“不认可”。尤其是当内容涉及个人成就(如升职加薪、作品发表)、生活喜事(如生日、纪念日)或脆弱情绪(如吐槽、迷茫)时,好友的“无动于衷”会被解读为“冷漠”,而“冷漠”正是亲密关系中最忌讳的词。

“无语”背后:未被满足的情感期待与关系焦虑

“无语”的情绪,本质上是一种“情感期待落空”后的失语。我们发布动态时,往往带着对特定好友的隐秘期待:比如希望闺蜜为新的自拍夸一句“好看”,希望兄弟为加班的吐槽回一个“抱抱”,希望父母为孩子的成长照点个赞。这种期待不是索取,而是对“关系联结”的确认——你关注我,你懂我,你在乎我。

当好友“刷到不点赞”,这种确认就消失了。更让人在意的是,对方可能并非“不懂”,而是“不愿”。比如你精心修了九宫格照片,他却随手给别人的随手拍点赞;你深夜发了一段关于工作压力的长文,他却忙着给网红的搞笑视频评论。这种“优先级差异”会让人忍不住想:是不是我在他心里没那么重要?是不是我们的关系已经淡了?好友刷到不点赞为何无语?因为这一行为触碰了我们对“平等关系”的敏感神经——我愿意花时间关注你的生活,你却吝啬于一个0.1秒的回应,这种不对等会让付出感更强的一方感到受伤。

更深层次看,“无语”还源于数字时代的“社交过载”。每个人每天都会刷到数百条信息,好友的动态只是其中一小部分。但问题在于,我们的大脑并不理性地“计算”信息量,而是感性地“感受”被重视的程度。当好友的动态淹没在信息流里,我们不会怪“信息太多”,只会怪“他不够在意”。这种“情感归因偏差”,让“刷到不点赞”成了关系裂痕的放大镜。

数字互动的异化:从“情感连接”到“任务清单”

为什么曾经维系关系的“点赞”,如今却成了矛盾的导火索?根源在于数字社交的异化——互动从“自发情感”变成了“任务清单”。过去,我们给好友点赞是因为真心认同或想表达关心;现在,点赞可能成了“社交义务”:为了维持“好友”的身份,为了不被对方觉得“冷漠”,甚至为了在对方的朋友圈里“刷存在感”。

这种异化让“点赞”失去了温度。当好友需要“提醒”你点赞(比如评论“怎么没人点赞我”),或者你为了“完成任务”机械点赞,互动就变成了敷衍的表演。而“好友刷到不点赞为何无语”的追问,恰恰是对这种“表演式社交”的反感——我们渴望的不是冰冷的“点赞数”,而是真实的“情感回应”。就像现实中,朋友跟你分享喜悦时,你一句“真为你高兴”比一百个“点赞”都暖心;朋友向你倾诉烦恼时,你一个拥抱比一百个“表情包”都管用。

更讽刺的是,数字社交的“便捷”反而让关系变得脆弱。过去,维系关系需要面对面聊天、打电话、送礼物,这些“高成本”互动天然筛选了真正重要的关系;现在,一个点赞就能维持“好友”身份,我们误以为“连接变多了”,实则“关系变浅了”。当好友的“不点赞”打破了“低成本维系”的幻觉,我们才发现:那些没有温度的互动,不过是社交泡沫,一戳就破。

重构健康社交:从“点赞依赖”到“真实连接”

面对“好友刷到不点赞为何无语”的困境,或许我们该反思:数字时代的社交,到底该如何维系?答案或许是——摆脱“点赞依赖”,回归“真实连接”。

首先,降低对“公开互动”的期待。点赞只是社交的“开胃菜”,不是“主菜”。如果一条动态真的重要,不如直接发给特定好友:“你看我今天的照片怎么样?”“我最近遇到个事想跟你聊聊。”私聊的针对性,比公开的泛泛点赞更能传递重视。

其次,区分“社交关系”与“情感关系”。微信好友列表里有几百人,但真正能让你“期待他点赞”的,可能只有十几个。对前者,不必强求互动;对后者,如果长期“刷到不点赞”,不妨主动沟通:“你最近好像不太看朋友圈呀?是不是太忙了?”一句简单的关心,既能化解误会,也能让关系升温。

最后,重建“高质量互动”的标准。与其纠结“他为什么不点赞”,不如思考“我能为他做什么”。比如看到好友分享的育儿知识,认真评论一句“这个方法很实用,我记下了”;知道好友最近在备考,私聊一句“需要资料随时找我”。真正的关系,从来不是“互相点赞”,而是“互相看见”——看见对方的需求,看见对方的努力,看见对方藏在动态背后的情绪。

好友刷到不点赞为何无语?因为我们都在用最笨拙的方式,确认“你还在乎我”。数字社交让连接变得容易,却让“在乎”变得难辨。但或许,当我们不再把点赞当作关系的“试金石”,而是学会用更真诚的方式互动,那些“无语”的时刻,就会变成“被理解”的温暖。毕竟,社交的本质,从来不是信息的传递,而是情感的共鸣。