好友刷到内容为何不点赞?这或许是数字社交时代最微妙的社交谜题之一。当我们精心编辑朋友圈动态,或是分享自认为有价值的内容时,总难免遇到好友“已读未赞”的尴尬——明明系统提示“好友已浏览”,却始终等不来那个象征认同的红色小手。这种沉默并非偶然,而是多重社交心理、关系逻辑与平台机制交织的结果。好友不点赞的本质,是数字社交中“隐性边界”的显性表达,它折射出当代人对互动意义的重新审视,也揭示了点赞这一行为背后复杂的社会动因。

一、心理压力:点赞背后的“社交焦虑”与“自我防御”

点赞本应是简单的情感表达,却在数字社交中被赋予了过多社交意义。当好友刷到内容时,不点赞可能源于对“过度暴露”的警惕——尤其在内容涉及个人观点、生活状态甚至争议性话题时,点赞可能被视为“立场站队”。例如,分享职场吐槽时,好友担心点赞会被误解为“同仇敌忾”;展示消费行为时,又顾虑暴露自身价值观。这种“点赞即表态”的心理压力,让许多人选择“沉默以对”,通过不点赞维持社交中的“安全距离”。

此外,“社交比较焦虑”也是重要因素。当内容涉及成就展示(如升职、获奖、旅行打卡),部分好友可能因避免“炫耀感”或“攀比感”而不点赞。他们并非不认可,而是担心点赞反而强化了内容的社交属性,让对方陷入“被议论”的境地。这种“为对方着想”的沉默,本质上是一种自我防御——既保护了好友的社交形象,也规避了自身可能引发的负面评价。

二、关系亲疏:互动边界与“点赞默契”的隐形规则

好友间的互动模式,往往与关系的亲疏程度直接相关。对于亲密好友,点赞反而成为“低价值互动”——他们更倾向于通过私聊、评论或线下见面表达态度,公开点赞显得“生分”。例如,伴侣分享纪念日照片,朋友点赞不如一句“今天真幸福”来得真诚;闺蜜吐槽工作,一个👍不如直接问“要不要出来喝一杯”。这种“亲密关系反而不点赞”的现象,本质上是社交资源的合理分配:越是亲密的关系,越倾向于用高成本、高密度的互动替代低成本、公开化的点赞。

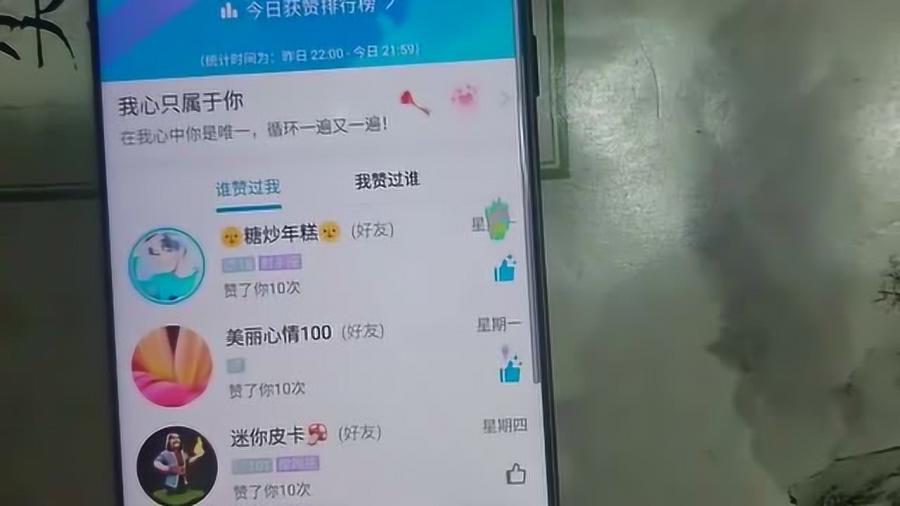

而对于普通好友或“弱关系”,点赞则成为维持社交存在的“工具性互动”。但即便如此,也存在不成文的“点赞默契”:偶尔的内容分享可能获得点赞,但频繁刷屏、同质化内容则容易被忽略。当好友连续发布多条动态却只点赞其中一条时,并非偶然——这背后是对“互动性价比”的权衡:有限的社交精力,只会分配给真正值得关注的内容。不点赞,有时恰恰是对关系边界的精准把握,既不疏远,也不过度热情。

三、内容适配:需求错位与“点赞阈值”的个体差异

好友不点赞,也可能是内容本身与对方需求“不匹配”。算法推荐机制虽然能精准推送内容,却无法保证“点赞意愿”的同步。例如,科技爱好者刷到美食分享可能无感,文艺青年看到数码测评也可能直接划过——即便内容质量上乘,但若与对方的兴趣标签、认知需求错位,点赞行为便难以发生。

更重要的是,不同人对“点赞阈值”的设定存在显著差异。有人认为“只要不反感就点赞”,有人则坚持“必须产生强烈共鸣才点赞”。这种差异源于个体对“社交货币”的价值判断:有人将点赞视为“情感支持”,有人则视为“社交债务”。当好友认为内容“不值得消耗自己的社交信用”时,便会选择沉默。例如,对广告性质的推广内容,即便好友不反感,也可能因“不想为商业背书”而不点赞——这种对内容价值的隐性评估,直接决定了点赞行为的发生与否。

四、算法机制:被动曝光与“互动惰性”的平台逻辑

平台算法在“好友刷到内容”的过程中扮演着关键角色,却也埋下了“不点赞”的伏笔。当前的社交算法多基于“兴趣匹配”和“关系强弱”推送内容,但“刷到”不等于“主动关注”。当好友的内容因算法推荐被动出现在信息流中,用户往往处于“浏览状态”而非“互动状态”——这种“非预期曝光”会显著降低互动意愿。

此外,信息过载导致的“互动惰性”也不可忽视。用户每天面对数百条动态,大脑会自动开启“筛选模式”:只对少数内容进行深度处理,其余则快速划过。这种“浅层浏览”状态下,即便好友内容有价值,也可能因“来不及思考”或“稍后处理”而被遗忘。最终,“稍后点赞”变成“永不点赞”,成为数字时代常见的“社交拖延症”。

五、社交重构:从“点赞依赖”到“关系健康”的理性回归

好友不点赞的现象,本质上是数字社交从“形式化”向“实质化”转型的信号。早期社交平台将点赞塑造成“万能社交货币”,导致人们对点赞数量产生依赖,甚至将“点赞率”等同于社交价值。但随着社交认知的成熟,人们逐渐意识到:真正的关系质量,从不取决于公开的点赞数量,而在于私域的深度互动。

当好友不再纠结于“是否点赞”,转而通过评论、转发、私聊等方式表达态度时,反而标志着社交互动的升级。例如,有人不点赞却私下说:“你说的这个观点我很有共鸣,想和你聊聊”;有人不点赞却直接转发内容并配文“推荐给你看看”。这些“非点赞式互动”,虽然少了公开的仪式感,却多了真实的情感连接。

理解好友不点赞的多元动因,或许能让我们从“点赞焦虑”中解脱出来。对内容创作者而言,与其执着于点赞数据,不如关注那些愿意花时间评论、转发甚至私聊的“真实互动者”;对普通用户而言,则需重新定义“好友互动”的意义——真正的社交温度,从来不在那个红色的小手里,而在每一次真诚的对话与理解中。

好友刷到内容不点赞,不是疏远,也不是冷漠,而是数字社交中的一种“选择性沉默”:它避开了表面的浮夸,保留了内心的真实;它拒绝了形式化的应付,守护了关系的边界。当我们读懂这种沉默背后的社交智慧,或许就能在虚拟与现实的交织中,构建更健康、更从容的社交生态。