在社交货币化时代,QQ名片赞早已超越简单的数字符号,成为个人社交形象、人脉活跃度的隐形标尺。无论是求职展示的“软实力”,还是日常社交的“存在感”,一个亮赞数总能带来微妙的心理优势。然而,手动获取赞数耗时耗力,“如何用几块钱刷QQ名片赞”便成为许多用户低成本优化社交形象的诉求。这一需求背后,折射出数字社交的效率焦虑与价值平衡,也暗藏合规与风险的博弈。

一、QQ名片赞:被量化的社交价值与用户需求

QQ作为国民级社交工具,其名片功能承载着用户的多重社交期待。对职场新人而言,高赞数可能是“社交达人”的标签;对学生群体,它可能是班级人气的体现;对微商或自由职业者,名片赞数更是潜在客户判断“信任度”的参考。这种“点赞=价值”的潜意识认知,催生了用户对赞数的增量需求——但手动邀请好友点赞,不仅面临“熟人社交”的尴尬,还可能因频繁打扰人脉导致反感。

于是,“几块钱刷QQ名片赞”的解决方案应运而生。它精准击中了用户“低成本、高效率、低社交成本”的痛点:无需开口求赞,无需消耗人情,仅需小额投入即可快速提升数字形象。这种需求并非单纯的数据虚荣,而是数字时代个体对“社交可见性”的主动管理,本质上与精心设计朋友圈封面、优化社交人脉逻辑一致。

二、“几块钱刷赞”的底层逻辑:技术、成本与平台规则的博弈

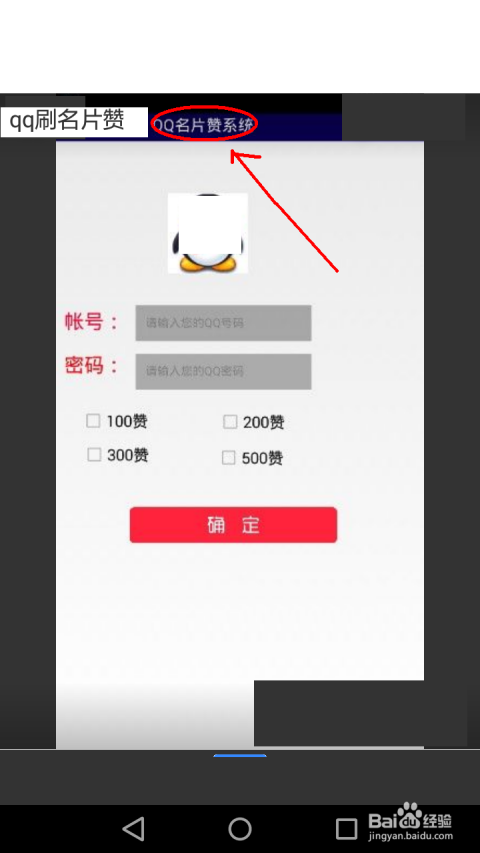

“如何用几块钱刷QQ名片赞”能成为可行方案,背后是技术成本下沉与平台规则漏洞的微妙平衡。早期,刷赞依赖“人工点击”或“小号矩阵”,人力成本高且效率低下;随着自动化技术的发展,第三方服务商通过模拟客户端操作、利用API接口漏洞,实现批量“机器刷赞”,将单次成本压缩至几块钱。

具体来看,几块钱的构成包含三部分:技术工具开发(如自动化脚本、IP代理池)、账号资源成本(避免封号需大量“干净”QQ号)、平台风险对冲(应对QQ的反作弊机制)。当这些成本被分摊到成千上万次刷赞服务中,单次价格自然降至用户可接受的“几块钱”区间。值得注意的是,这种模式依赖于平台规则的滞后性——当QQ升级反作弊算法(如识别异常点赞频率、IP聚类分析),服务商需同步更新技术,成本波动会直接影响“几块钱”的可持续性。

三、合规路径与风险规避:真正的“低成本刷赞”是策略优化

尽管“几块钱刷QQ名片赞”存在市场需求,但直接采用第三方刷赞服务暗藏多重风险:轻则账号被限流(如禁止点赞、降低社交权重),重则因“违反用户协议”被封号;更严重的是,部分服务商恶意窃取用户隐私数据(如聊天记录、好友列表),用于电信诈骗或精准营销。真正可持续的“几块钱刷赞”,本质是低成本社交策略的优化,而非依赖违规工具的数据造假。

从合规角度看,用户可通过以下方式实现“低成本高赞数”:

- 官方活动引流:QQ不定期推出“点赞领皮肤”“助力活动”等,通过参与活动邀请好友点赞,既能获得真实互动,又能规避风险;

- 内容互动置换:在QQ空间发布优质动态(如实用干货、趣味话题),引导好友自然点赞,几块钱的投入可转化为“小额推广”(如QQ空间推广通,精准推送给潜在兴趣用户);

- 社群互助机制:加入“QQ点赞互助群”,通过“你赞我赞”的互惠模式,以零成本实现赞数增长,需注意甄别群内是否存在诈骗或诱导分享隐私的行为。

四、虚假繁荣的代价:刷赞背后的社交泡沫与信任危机

过度依赖“几块钱刷QQ名片赞”,可能陷入“数据依赖症”的陷阱。当社交形象建立在虚假赞数上,用户会逐渐迷失于“数字表演”:为维持高赞数不断刷单,却忽略了真实社交关系的维护;当他人发现赞数与实际人脉不符,信任度反而会断崖式下跌。

更深层的挑战在于,平台算法正逐渐“识破”虚假互动。QQ的社交权重体系不仅看赞数,更关注“点赞来源的多样性”(如不同好友圈层、互动深度)、“内容传播效率”(如转发、评论)。单纯靠机器刷赞获得的“死赞”,无法提升账号的社交权重,反而可能因数据异常被算法判定为“低质量账号”,失去获得自然流量的机会。数字时代的社交价值,从来不在赞数的多寡,而在真实连接的深浅。

五、回归社交本质:从“刷赞”到“构建真实影响力”

与其纠结“如何用几块钱刷QQ名片赞”,不如将几块钱的投入转化为“社交生产力”。例如,通过QQ群工具发布有价值的社群活动,用小额红包激励成员参与互动;或利用QQ的“兴趣部落”功能,围绕垂直领域输出内容,吸引同好自然点赞。这些方式虽需短期投入,却能沉淀真实人脉与长期社交资本。

最终,QQ名片赞的意义,是社交关系的“晴雨表”,而非“成绩单”。当用户将精力从“数据造假”转向“真实互动”,几块钱的投入或许能换来一杯咖啡的成本,但收获的却是数字时代最珍贵的资产——信任与连接。