在流量至数的数字时代,“点赞”已成为衡量内容价值的重要指标,而“卡盟刷赞服务”的兴起,让账号快速获取高赞成为可能。然而,这种看似便捷的捷径背后,隐藏着账号被封禁的严重风险,其后果远超多数用户的预期。卡盟刷赞服务本质是通过第三方平台伪造虚假互动数据,破坏平台内容生态的公平性,这种行为不仅违反平台规则,更可能触发账号的永久封禁机制,导致用户前期投入的时间、精力与资源付诸东流。

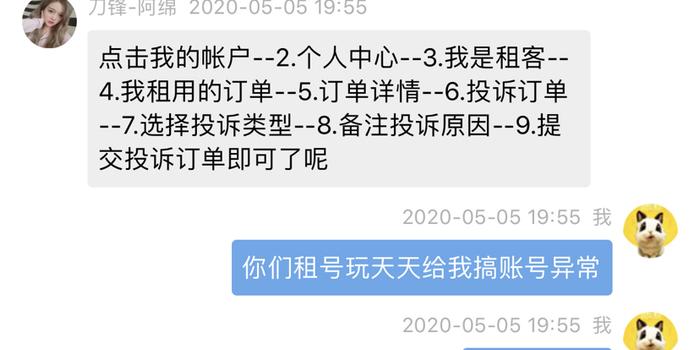

卡盟刷赞服务的运作逻辑,建立在灰色产业链之上。所谓“卡盟”,通常指提供各类虚拟资源(如点赞、粉丝、评论)的电商平台,用户通过支付费用即可购买指定数量的“人工点赞”或“机器点赞”。这些点赞来源复杂,可能是低质水军账号的批量操作,也可能是通过技术手段模拟的虚假互动。尽管服务商宣称“安全无痕”,但平台的内容推荐算法与风控系统早已针对异常数据建立了多层识别机制。当账号的点赞量在短时间内出现非自然增长——例如新发布的内容几小时内获得数千点赞,但评论、转发等关联数据却寥寥无几——极易被系统判定为“流量造假”,从而触发人工审核流程。这种审核往往直接导致账号被限流、禁言,乃至永久封禁,且申诉成功率极低。

账号被封禁的后果远不止“无法发布内容”这么简单。对于个人用户而言,账号可能承载着社交关系、情感记忆或个人品牌积累,一旦封禁,意味着与粉丝的连接彻底断裂,多年经营的人脉网络化为乌有。对于商业账号,尤其是依赖平台流量变现的商家、网红或内容创作者,封禁则是毁灭性打击。电商平台可能同步关闭店铺权限,广告合作方会立即终止合约,品牌信誉遭受不可逆的损害。更严重的是,部分平台会将违规账号信息纳入行业共享风控名单,导致用户在其他关联平台(如短视频、直播平台)也受到限制,形成“全网封禁”的连锁反应。这种跨平台协同机制,让流量造假的成本呈指数级上升。

用户之所以铤而走险使用卡盟刷赞服务,往往源于对“流量焦虑”的过度放大。在算法主导的内容分发环境中,高赞内容更容易获得曝光,形成“数据越好—流量越多—变现越强”的正向循环。这种认知偏差让部分用户相信,“刷赞只是起步阶段的加速器”,却忽视了平台对生态公平性的维护决心。事实上,主流内容平台早已将“反流量作弊”作为核心战略,通过AI模型分析用户行为特征(如点赞停留时长、账号活跃度、设备指纹等),精准识别异常数据。例如,某短视频平台曾公开披露,其风控系统日均拦截超过千万次虚假互动请求,违规账号的封禁率高达90%以上。这意味着,使用卡盟刷赞服务的用户,本质上是在与平台最严格的风控规则“对赌”,而赌注,是整个账号的生命周期。

从内容生态的长远视角看,卡盟刷赞服务的泛滥,正在瓦解平台的内容信任机制。当优质内容因缺乏初始流量而被埋没,低质甚至违规内容却通过刷赞获得虚假热度,用户对平台的信任度将逐渐降低,最终导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。平台为维护生态健康,必然会加大对刷赞行为的打击力度,这种打击不仅针对服务商,更会延伸至所有参与虚假互动的账号。近年来,多家平台已更新用户协议,明确将“购买虚假流量”列为严重违规行为,可处以“封禁账号、冻结收益、限制注册”等处罚。这种“零容忍”态度,意味着卡盟刷赞服务的“安全期”早已终结,用户若仍抱有侥幸心理,无异于在悬崖边缘行走。

面对流量焦虑,合规运营才是账号长久发展的正道。与其将资金投入高风险的刷赞服务,不如将精力投入到内容创作本身:通过深度挖掘用户需求、优化内容呈现形式、提升互动质量,实现自然流量的积累。平台对优质内容的扶持从未停止,例如某社交平台推出的“原创内容激励计划”,对高互动、高价值的原创账号给予流量倾斜;某短视频平台则通过“中视频计划”,鼓励创作者发布3-5分钟的深度内容,并提供现金分成。这些合规路径虽然见效较慢,但能帮助账号建立真实的用户粘性,抵御平台规则变化的风险。此外,社群运营、跨界合作等合法手段,同样能实现账号影响力的有效提升。

归根结底,卡盟刷赞服务的“性价比”始终是一个伪命题。看似用少量资金换来了短期数据繁荣,实则可能以整个账号的存续为代价。在内容行业,“真实”永远是最稀缺的资源,也是平台与用户共同坚守的底线。对于内容创作者而言,与其追求虚假的数字泡沫,不如沉下心打磨作品——唯有经得起时间考验的内容,才能在流量浪潮中屹立不倒,而账号安全,正是这一切的前提。选择刷赞,或许能赢得一时的数据光鲜,但失去的,可能是通往内容长青的唯一门票。