公众号评论点赞刷量已成为内容生态中难以忽视的“灰色地带”,其背后不仅是数据造假的利益驱动,更是对内容价值评估体系的冲击。鉴别这种行为,绝非简单的“数据高低判断”,而需穿透表面数字,从行为逻辑、数据特征、用户画像等多维度构建分析框架。刷量行为的本质是“虚假互动”,其核心特征在于脱离真实用户行为规律,通过技术手段或人工操作制造数据泡沫,而鉴别过程,正是对这些泡沫的“挤兑”与“还原”。

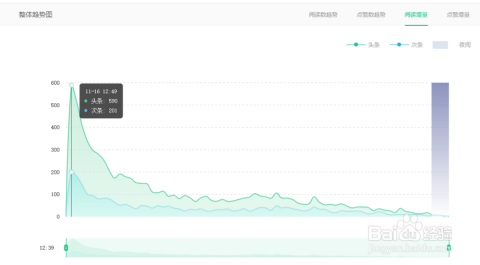

从时间分布维度看,真实互动往往呈现“自然波动”,而刷量则常暴露“机械规律”。正常公众号的点赞评论会随内容质量、发布时段、用户活跃周期起伏:工作日早高峰通勤时段、午休时段、晚间睡前时段通常为互动高峰,周末则可能出现整体抬升。但刷量行为往往无视这些规律,或选择在凌晨等用户活跃度极低的时段“集中爆发”,或以固定时间间隔(如每分钟10次)均匀分布,形成“脉冲式”数据峰值。例如,某篇凌晨3点发布的文章,却在5分钟内涌现200条评论,且评论内容高度雷同,这种“反时段高密度”互动,便是刷量的典型信号。

用户画像的“失真”是另一关键突破口。真实互动的用户往往具备多元画像:地域分散、设备型号多样、关注历史与当前内容主题相关。而刷量用户则呈现“高度同质化”:大量使用默认头像、昵称含“用户+数字”或广告关键词(如“点赞助手”“关注领福利”)、设备型号集中于少数几款老旧机型或模拟器环境。更有甚者,通过虚拟号段批量注册账号,其注册时间、登录IP高度集中,形成“僵尸用户集群”。运营者可通过公众号后台的用户分析功能,观察互动用户的“地域分布集中度”“设备类型占比”“新老用户比例”——若某篇文章的互动用户中,80%来自同一省份、90%使用同一款冷门机型,且新用户占比突增,便需高度警惕。

互动内容的“空洞化”是刷量最直观的“语言特征”。真实评论往往包含具体信息:对文章观点的补充、对细节的疑问、个人经历的分享,甚至不同观点的碰撞。而刷量评论则多为“模板化语言”:如“说得对!”“学习了”“支持楼主”“转发收藏”,或与文章内容毫不相关的广告链接、表情包刷屏。更有甚者,直接复制粘贴他人评论,甚至连错别字都保持一致。这种“无信息增量”的互动,本质是“为了数据而数据”,与内容传播的“价值传递”初衷背道而驰。

数据间的“逻辑背离”是鉴别刷量的“硬核指标”。真实场景下,阅读量、点赞量、评论量、转发量应形成合理的“转化漏斗”:阅读量是基础,点赞量通常为阅读量的1%-5%,评论量为阅读量的0.1%-1%,转发量则更少,且三者之间存在“递进关系”——评论用户通常先阅读再点赞,或先点赞再评论。但刷量行为常打破这种逻辑:或出现“阅读量5000,点赞量10万”的“倒挂现象”,或评论量远高于转发量(正常转发量应与评论量相当或略低,因转发需更高认同),甚至出现“零阅读、千点赞”的极端案例。此外,真实互动的“点赞-评论比”通常较为稳定(如10:1),而刷量可能因“只刷赞不刷评”或“只刷评不刷赞”导致比例异常,成为“数据破绽”。

技术手段的迭代,让刷量行为更具隐蔽性,但也留下了“行为痕迹”。早期刷量依赖“IP+设备”的简单堆砌,易被平台风控系统识别;如今则出现“IP池轮换”“设备指纹模拟”“真人众包”等“升级版”手段:通过代理服务器动态切换IP,使用虚拟化技术伪造设备指纹,甚至雇佣“水军”手动完成点赞评论,试图模拟真实用户行为。但无论技术如何迭代,刷量仍需“成本控制”,而真实用户的“时间成本”与“决策成本”无法被完全复制。例如,真人评论通常会在阅读文章后停留30秒以上,而“水军”可能5秒内完成“浏览-点赞-评论”全流程,这种“行为时长”的压缩,可通过平台后台的用户停留数据、点击路径数据捕捉到——若某篇文章的互动用户中,平均停留时长不足10秒,且80%用户直接跳转至评论框,便存在“刷量嫌疑”。

从行业生态看,鉴别刷量不仅是运营者的“自我净化”,更是广告主、平台方的“共同需求”。广告主投放广告时,已将“互动数据真实性”列为核心评估指标,通过第三方数据监测工具分析“粉丝活跃度”“互动转化率”,若发现数据异常,可能要求赔偿或终止合作。平台方则通过“AI风控模型+人工审核”双轨制打击刷量:微信等平台已建立“异常行为识别算法”,对短时间内突增的互动、重复内容评论、设备异常登录等行为实时拦截,并对违规账号进行“限流”“封号”处罚。运营者自身也需建立“数据自查习惯”:定期对比历史数据波动,分析不同主题文章的互动转化率,若某篇质量平平的文章互动数据远超均值,便需启动深度排查。

归根结底,公众号评论点赞刷量的鉴别,是一场“数据真实性”与“技术隐蔽性”的博弈,更是对“内容价值”的回归。刷量或许能短暂制造“爆款假象”,但无法沉淀真实用户、形成长效传播;而鉴别行为,本质上是对“内容为王”的捍卫——唯有真实互动,才能让公众号的价值穿透数据泡沫,实现从“流量”到“留量”的质变。对运营者而言,与其在刷量的“灰色地带”消耗资源,不如深耕内容质量、优化用户体验,让真实的点赞与评论,成为内容生命力的最佳注脚。