微赞钻石投票作为企业营销活动中常见的互动形式,凭借其高参与度和强传播性,已成为品牌拉新、用户沉淀的重要手段。然而,近年来刷票行为的泛滥不仅扭曲了投票结果的公平性,更严重透支了用户信任,成为平台健康发展的毒瘤。如何系统性防止微赞钻石投票刷票行为,已成为行业亟待破解的关键命题。刷票行为通过技术手段或人工操作伪造投票数据,不仅违背了活动初衷,更导致优质内容被埋没、用户体验受损,甚至引发法律风险。因此,构建“技术+运营+生态”三位一体的防护体系,才是遏制刷票的根本路径。

刷票行为的隐蔽性与多样性,决定了防护策略必须先洞悉其底层逻辑。当前微赞钻石投票的刷票手段主要分为技术型与人工型两类:技术型刷票依托脚本程序模拟用户行为,通过批量注册虚拟账号、自动化点击实现票数虚增,其特征表现为投票IP高度集中、投票间隔时间规律、设备型号单一;人工型刷票则通过水军组织或用户互助群,以物质奖励或社交关系为纽带诱导真实用户参与,这类刷票的票数增长曲线相对平滑,但往往伴随异常投票时段(如凌晨集中投票)和重复投票路径。识别这些行为特征,是构建防护体系的前提——例如,当某账号在10秒内完成从登录到投票的全流程,或同一IP地址对应超过50个投票账号时,系统需触发预警机制。

技术防护是抵御刷票行为的第一道防线,核心在于通过多维度数据交叉验证构建“行为防火墙”。在设备层面,引入设备指纹技术采集硬件参数(如设备ID、操作系统版本、浏览器特征码),结合IP地理位置、运营商信息,形成“设备-IP-用户”三维画像,即使刷票者更换IP或设备,仍能通过行为链路异常识别其身份。在行为层面,部署机器学习模型分析用户操作序列:正常用户的投票行为通常包含浏览详情页、犹豫切换、点击确认等动作,而脚本程序则呈现“一键直达”的机械特征,模型可通过计算操作时长、鼠标移动轨迹、点击热力图等数据,判定投票行为的真实性。此外,动态验证机制不可或缺——当系统检测到异常投票流量时,可触发阶梯式验证:首次要求滑动验证码,高频触发则切换至图片识别或逻辑答题(如“微赞平台的核心功能是什么?”),有效拦截自动化脚本。

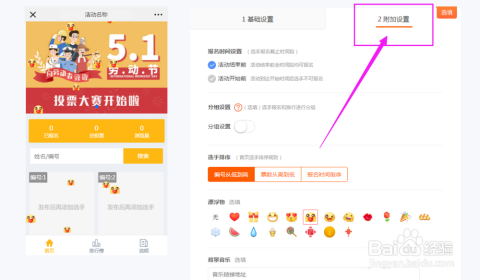

技术防护需与运营管理协同发力,通过规则设计与活动优化降低刷票动机。在活动规则制定阶段,应明确“刷票行为定义”与“处罚标准”,例如规定“单账号单日投票上限”“同一设备/IP每日投票次数”,并公开承诺对违规账号取消资格、冻结钻石奖励,形成震慑效应。在活动设计层面,可引入多维度评价机制替代单一票数排名——例如结合投票质量(评论内容真实性)、用户活跃度(账号注册时长、历史互动数据)、传播效果(分享转发量)等指标,减少“唯票数论”带来的刷票驱动。对于高价值活动,建议采用“人工审核+技术筛查”双轨制:系统自动标记异常投票后,由运营团队二次核验,通过查看用户投票记录、社交关系链等数据,精准判定刷票行为并公示处罚结果,确保规则执行的公信力。

用户教育与生态共建是抑制刷票行为的深层逻辑。刷票行为的泛滥往往源于部分用户对“规则漏洞”的投机心理,因此需通过活动规则页、弹窗提示、客服引导等渠道,明确告知刷票的法律风险(如违反《反不正当竞争法》)与平台处罚后果,强化用户诚信意识。同时,建立便捷的举报通道——当用户发现刷票行为时,可通过一键举报功能提交异常账号链接或证据,平台在核实后给予举报用户钻石奖励,形成“全民监督”的良性循环。此外,推动行业自律至关重要:微赞可与品牌方、营销机构共同制定《互动营销活动公平竞争公约》,明确刷票行为的界定标准与行业协同处罚机制,通过跨平台数据共享,将违规用户纳入行业黑名单,压缩其刷票生存空间。

法律与规范的完善,为防止刷票行为提供了终极保障。当前,刷票行为已涉嫌违反《反不正当竞争法》中“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传”的规定,情节严重者可能构成不正当竞争。平台需主动与监管部门协同,建立快速响应机制——当大规模刷票事件发生时,可向网信、市场监管部门提交数据证据,依法追究刷票组织者的法律责任。同时,推动数据安全技术的应用,例如采用区块链技术记录投票数据的生成与流转过程,确保投票结果不可篡改、全程可追溯,从底层技术层面杜绝数据造假的可能性。

防止微赞钻石投票刷票行为,不仅是维护单一活动公平的技术命题,更是重构数字营销信任生态的系统工程。技术防护为刷票行为设置“高压线”,运营管理从源头减少刷票动机,用户教育筑牢思想防线,法律规范划定行为边界——唯有四方协同,才能让钻石投票回归“以用户真实反馈为核心”的价值本质。当刷票行为得到有效遏制,品牌方能通过真实数据洞察用户需求,用户也能在公平环境中享受互动乐趣,最终实现平台、品牌、用户的多方共赢。这不仅是微赞平台的责任,更是整个数字营销行业迈向高质量发展的必经之路。