市场上是否有软件可以刷QQ的访客和点赞?这个问题背后,折射的是数字社交时代用户对“存在感”的焦虑与对“互动数据”的执念。作为国民级社交软件,QQ自诞生以来便承载着用户的社交需求,而访客记录、点赞数量等互动数据,逐渐成为衡量社交活跃度乃至个人价值的隐性指标。在这样的背景下,各类声称能“一键刷QQ访客”“批量提升点赞”的软件应运而生,但它们究竟是技术突破,还是暗藏风险的陷阱?要回答这个问题,需从技术逻辑、需求本质、风险边界三个维度展开剖析。

一、灰色地带的技术存在:刷量软件的“伪创新”

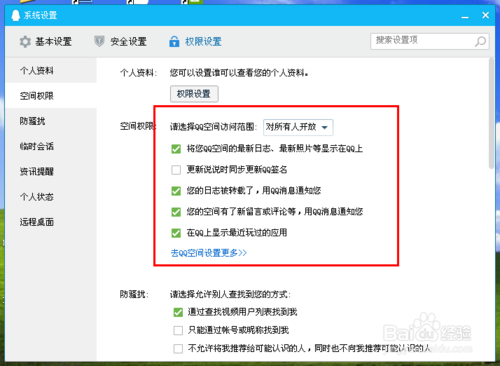

从技术实现层面看,市场上确实存在能操作QQ访客和点赞的软件,但其本质并非“破解”,而是对平台规则的“边缘试探”。这类软件通常以第三方插件、脚本工具或“内部渠道”的形式出现,核心逻辑是通过模拟用户行为或利用接口漏洞,伪造虚假的互动数据。例如,部分软件通过批量切换IP地址、模拟设备指纹,向QQ服务器发送虚假的“访客请求”或“点赞指令”,在短时间内制造数据异常增长。

然而,这种“创新”始终处于灰色地带。腾讯作为平台方,早已建立起完善的风控体系,包括行为识别(如短时间内大量异常操作)、数据校验(如点赞用户与目标账号的关联性分析)、设备监测(如非正常登录环境)等机制。一旦发现数据异常,轻则清理虚假数据、限制功能,重则永久封禁账号。这意味着,刷量软件的“成功率”高度依赖漏洞的时效性——平台封堵一个漏洞,新的变种便会涌现,但这终究是“猫鼠游戏”,用户始终处于被动风险中。

二、需求背后的社交焦虑:数据异化下的“数字表演”

刷量软件存在的土壤,是用户对社交数据的过度依赖。在QQ的社交生态中,访客记录被赋予了“关注度”的意义:频繁的访客似乎意味着“受欢迎”,高点赞数量则暗示着“内容优质”。这种认知催生了“数据焦虑”——无论是青少年在同学圈中攀比访客量,还是微商、主播通过点赞数据打造“人设”,本质上都是将虚拟互动数据等同于真实社交价值。

更深层次看,这种焦虑源于社交平台的“算法激励”。当QQ的推荐机制倾向于展示高互动内容时,用户便会主动追求数据“好看”,甚至不惜借助外部工具。然而,这种“数字表演”恰恰违背了社交的本质:真实的连接建立在情感共鸣之上,而非虚假的点赞数。正如社会学家欧文·戈夫曼所言,社交中的“印象管理”一旦过度,便会异化为“自我欺骗”。刷量软件看似满足了用户对“被关注”的渴望,实则让人陷入更深的空虚——当访客是机器人、点赞是程序生成的,所谓的“社交认同”不过是海市蜃楼。

三、风险与代价:刷量软件的“隐性陷阱”

使用刷量软件看似“低成本高回报”,实则暗藏多重风险,其代价远超数据增长的短暂快感。

首先是账号安全风险。多数刷量软件需要用户登录QQ账号,甚至要求授权通讯录、相册等敏感权限,这些软件本身可能携带木马病毒,导致账号被盗、隐私泄露。曾有案例显示,用户使用第三方刷量工具后,不仅QQ号被恶意绑定支付功能,其好友列表还被用于发送诈骗信息,最终人财两空。

其次是法律合规风险。根据《网络安全法》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》,任何组织和个人不得利用网络从事侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。刷量软件通过非法手段干扰平台正常数据秩序,已涉嫌违规,情节严重者可能面临法律责任。

最后是社交价值损耗。当用户习惯于用虚假数据“包装”自己,便会逐渐丧失提升真实社交能力的动力。一个依赖刷量维持“人设”的微商,可能因缺乏优质产品和服务而流失客户;一个用机器人点赞撑起“受欢迎”假象的青少年,终将在真实社交中暴露能力不足。刷量软件看似“捷径”,实则让人离真实的社交需求越来越远。

四、回归本质:让社交回归“真实连接”

面对“是否有软件可以刷QQ的访客和点赞”的疑问,答案或许是肯定的,但更值得思考的是:我们为何需要刷量?数字时代的社交,本应是打破时空限制的桥梁,而非数据攀比的竞技场。QQ的价值在于连接真实的人,传递真实的情感,而非用冰冷的数字衡量“社交成功”。

对平台而言,持续升级风控技术、打击刷量行为是维护生态健康的基础;对用户而言,与其沉迷虚假数据的“数字泡沫”,不如将精力放在提升内容质量、深化真实互动上——一次真诚的对话,比百个机器人点赞更有温度;一段有价值的分享,比千条虚假访客记录更值得骄傲。

归根结底,社交的本质不是“被多少人看到”,而是“与谁建立了深刻的连接”。当用户放下对数据的执念,回归社交的本真,QQ才能真正成为承载情感、传递温暖的数字家园。而那些试图用软件“刷”出来的存在感,终将在真实的人际交往中土崩瓦解——毕竟,机器人永远无法成为真正的朋友,虚假的点赞也换不来真诚的陪伴。