在内容流量竞争白热化的当下,“刷赞”已成为部分账号快速获取曝光的灰色手段。市面上流行的刷赞软件工具种类繁多,从针对单一平台的自动化脚本到跨平台的数据服务,其技术逻辑与应用场景各有侧重。这些工具虽能短期内提升数据表现,却也暗藏多重风险,值得从业者和平台方共同审视。

针对抖音平台的刷赞工具多以“自动化脚本”和“辅助插件”为主。例如“抖+极速刷赞助手”宣称可模拟真人点赞行为,通过批量操作在短时间内为视频增加数千点赞;“抖音互动管家”则提供定时任务、多账号协同等功能,支持用户设定点赞频率与目标数量。这类工具通常依托于安卓系统的开放性,通过获取手机辅助权限实现操作,但近年来抖音已升级风控系统,对异常点赞行为(如同一IP地址短时间内大量点赞、点赞轨迹过于规律)进行精准拦截,导致此类工具的存活率大幅下降。

小红书作为内容社区平台,其刷赞工具更侧重“内容标签化”与“用户画像匹配”。“小红书互动管家”和“薯条刷赞插件”主打“精准点赞”功能,可根据笔记关键词(如“平价口红”“健身教程”)定向匹配目标用户群体,理论上能提升笔记在相关推荐流中的权重。此外,部分工具还提供“点赞+收藏+评论”组合套餐,试图模拟真实用户的完整互动路径,以规避平台的异常检测机制。然而,小红书的内容推荐算法已深度融合用户行为数据分析,对“非自然互动”的识别能力持续增强,单纯依靠数据堆砌的笔记往往难以获得持续流量。

微博作为社交媒体平台,其刷赞工具多与“粉丝增长”和“话题营销”绑定。“微博互动精灵”和“粉丝通辅助工具”不仅支持点赞功能,还可同步实现转发、评论、加关注等操作,形成“数据矩阵”。这类工具常被用于明星粉丝控评、商业话题炒作等场景,通过大量“水军账号”集中互动,快速提升话题热度和博文曝光量。但微博已建立“账号信用分”体系,对频繁切换IP地址、互动行为异常的账号进行降权或封禁,使得依赖第三方工具的刷赞行为风险陡增。

除了垂直平台工具,市面上还存在一批“通用型刷赞软件”,如“八爪鱼自动化平台”“后羿批量操作工具”等。这类工具基于可视化流程编辑器,用户无需编程即可搭建点赞流程,支持多平台账号管理(如抖音、小红书、快手等)。其核心技术多为“模拟器+脚本引擎”,通过在手机模拟器中运行自动化脚本,实现跨平台批量操作。这类工具的优势在于灵活性高,可自定义点赞规则(如时间段、目标账号、互动深度),但同时也因操作痕迹明显(如模拟器特征码异常、脚本行为机械)而易被平台识别。

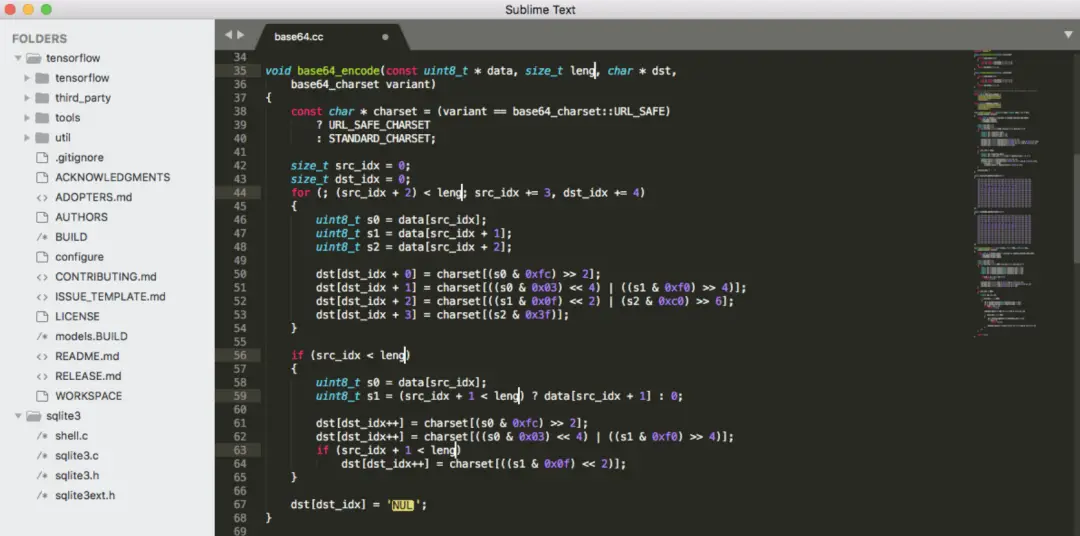

从技术原理看,刷赞工具的核心逻辑可分为三类:一是“模拟人工操作”,通过脚本模拟用户点击、滑动等动作,在视觉上接近真实互动;二是“API接口调用”,部分工具通过逆向分析平台API接口,直接发送点赞请求,效率更高但风险更大;三是“流量池操控”,通过控制大量低质账号集中互动,触发平台“热门内容”推荐机制,间接提升自然点赞量。然而,无论采用何种技术,均绕不开平台反作弊系统的监测。当前主流平台已应用机器学习算法,通过分析用户行为序列(如点赞前的浏览时长、互动后是否产生二次传播)、设备特征(如设备指纹、硬件参数)等数据,精准识别虚假互动。

刷赞工具的流行,本质是内容创作者对“流量焦虑”的应对。在“数据=价值”的行业认知下,高点赞量被视为内容质量的直接证明,也成为广告合作、平台扶持的重要依据。对个人博主而言,初始流量匮乏时,刷赞工具似乎能“破局”;对商家而言,高互动数据能提升产品转化率;对MCN机构而言,账号数据包装是吸引广告主的必要手段。但这种“捷径”背后,是对内容生态的严重破坏:虚假数据误导用户选择,优质内容因缺乏曝光而沉寂,平台算法因数据失真而推荐失灵。

从合规角度看,刷赞行为已触及平台规则与法律红线。《互联网用户公众账号信息服务管理规定》明确要求“不得从事数据造假、流量造假等违法违规行为”,多数平台用户协议也禁止使用第三方工具刷赞。2023年,某MCN机构因组织“刷赞刷量”被市场监管部门处以50万元罚款,刷赞工具的法律风险已从“平台封号”升级为“行政处罚”。

未来,刷赞工具或将向“精细化”与“合规化”两极分化。一方面,为规避平台检测,工具开发者可能引入AI技术模拟真实用户行为(如随机停留时间、个性化互动话术),但合规风险始终存在;另一方面,部分工具或转型为“数据优化助手”,通过分析内容标签、用户画像,帮助创作者提升自然互动效率,而非单纯依赖虚假数据。对创作者而言,真正的账号增长从来不是“数据堆砌”的结果,而是“内容价值”的自然沉淀。在平台反作弊机制日益完善的今天,唯有回归内容创作本质,以真实互动构建用户信任,才能实现可持续的流量增长。