微信好友频繁刷点赞行为,早已成为当代社交场域中一个不可忽视的微观现象。当朋友圈提示音此起彼伏,当“小红点”不断刷新屏幕,这种看似简单的互动背后,实则交织着复杂的心理机制、社交逻辑与平台规则。频繁点赞并非偶然的指尖动作,而是用户在数字社交生态中寻求价值确认、情感联结与身份建构的主动选择,其深层动因值得我们从个体心理、群体互动与平台技术三个维度展开剖析。

从个体心理层面看,点赞行为首先满足了人类对“被看见”的本能需求。社会心理学研究表明,个体存在“自我呈现”的内在驱动力,渴望通过他人评价确认自身价值。微信作为熟人社交的核心场域,朋友圈内容不仅是生活记录,更是个人形象的“数字橱窗”。当好友频繁点赞,尤其是对日常琐事、情绪表达等低价值内容给予即时反馈时,用户会获得“我的存在被关注”的心理满足。这种反馈如同社交货币,能在短时间内提升自尊水平,形成“发布内容-获得点赞-产生愉悦感-继续发布”的正向循环。此外,点赞还承载着“情感替代”功能——在快节奏的现代生活中,深度沟通的成本越来越高,而点赞作为一种低门槛互动,能以最小成本维系情感联结。例如,好友加班后发一句“好累”,一次点赞传递的是“我在乎你”的信号,这种“轻量级关怀”既避免了直接对话的压力,又能完成情感传递,成为现代人维系关系的“社交润滑剂”。

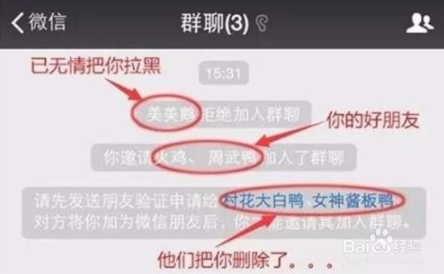

群体互动层面,频繁点赞是社交场域中“规范遵循”与“群体认同”的外在表现。微信朋友圈本质是一个“熟人社会”,存在隐性的社交规范。当群体中多数人都在频繁互动时,个体容易产生“不点赞即疏离”的焦虑——例如,同事晋升后发动态,若未点赞可能被视为“不够关心”;亲友晒娃,沉默可能被解读为“不认可”。这种“点赞压力”源于人类对“社会排斥”的本能恐惧,为了避免被边缘化,个体会主动遵循群体规范,通过高频点赞融入社交圈。同时,点赞还是“社会资本积累”的策略。社会学家布迪厄提出,社会资本存在于社会关系网络中,而点赞正是构建和维系这种网络的工具。例如,在职场社交中,对领导动态的频繁点赞能强化“存在感”,对同事内容的积极互动能提升合作黏性,这种“点赞社交”本质上是对社会资本的主动投资,以期在未来获得情感支持或资源回报。

平台技术的隐性引导,则是频繁点赞行为的底层驱动力。微信通过算法设计,将点赞塑造成一种“即时反馈”的强化行为。当用户发布内容后,点赞提示的“小红点”会以视觉刺激触发大脑的“奖励中枢”,产生多巴胺分泌,这种“即时满足感”会促使用户更频繁地发布内容,并期待更多点赞。此外,微信的“朋友点赞通知”“朋友圈热榜”等功能,进一步放大了点赞的社交价值——当看到“你的内容有50个赞”时,用户会感受到“被群体认可”的成就感;当发现好友动态被多人点赞时,会产生“不点赞就错过热点”的从众心理。更关键的是,微信的“弱连接”属性(如点赞功能可覆盖“朋友的朋友”)打破了传统社交的边界,使得点赞行为从“熟人互动”延伸至“弱关系维护”,用户需要通过更频繁的点赞来扩大社交影响力,形成“点赞越多-社交圈层越广-存在感越强”的闭环。

值得注意的是,不同群体的点赞动机存在显著差异。年轻用户更倾向于将点赞视为“社交活跃度”的象征,通过高频点赞塑造“乐于互动”的人设;中年用户则更注重“情感联结”,点赞多为对亲友生活的关切表达;职场用户则可能将点赞异化为“社交工具”,带有明确的关系维护目的。这种动机差异也导致点赞行为的“分层化”——有的用户追求“广度”(覆盖更多好友),有的追求“精度”(对特定内容深度互动),有的则陷入“点赞焦虑”,担心错过任何一条动态的互动机会。

频繁点赞行为的泛滥,也折射出数字社交的异化。当点赞数量成为衡量社交价值的标尺,当“指尖互动”替代“深度沟通”,社交的本质可能被逐渐消解。例如,有人为了获得更多点赞,刻意发布“讨好型内容”,甚至伪造生活场景;有人因“点赞数量不足”产生社交挫败感,陷入“数字比较”的焦虑。这种异化提醒我们:点赞本应是社交的副产品,而非目的。真正的社交联结,建立在真诚的对话与共情之上,而非机械的数字游戏。

归根结底,微信好友频繁刷点赞行为,是个体心理需求、群体社交规范与平台技术逻辑共同作用的产物。它既是现代人应对社交压力的适应性策略,也是数字时代社交关系重构的微观缩影。理解这一行为背后的复杂动因,不仅能让我们更理性地看待社交互动,更能提醒我们在点赞的“数字狂欢”中,保持对真实情感联结的珍视——毕竟,社交的温度,从来不在指尖的频率,而在心灵的距离。