微信视频号点赞评论代刷靠谱吗?这个问题背后,是无数内容创作者对流量曝光的渴望,也是平台生态与商业逻辑交织下的现实拷问。在短视频竞争白热化的当下,一个视频的点赞量、评论数往往成为“内容价值”最直观的标签,催生了围绕数据造代的灰色产业链。但所谓“代刷”真的能解决流量焦虑吗?其背后隐藏的账号风险、平台规则与内容生态价值,远比数据本身更值得深思。

一、代刷服务的“便捷”与“陷阱”:操作逻辑与行业真相

微信视频号点赞评论代刷,本质是通过技术手段或人工操作,为视频批量制造虚假的互动数据。这类服务通常以“包月套餐”“单条优惠”“快速见效”为卖点,价格从几元到数百元不等,承诺“100%真实IP”“不掉赞”“不封号”。从操作层面看,代刷主要分为三类:一是机器批量注册账号模拟真人互动,通过脚本自动点赞、评论;二是利用“水军”群组,由真人用户在指定时间完成操作;三是通过第三方接口接口篡改数据,直接修改后台互动数值。这些手段看似“高效”,却早已被平台纳入监测范围。

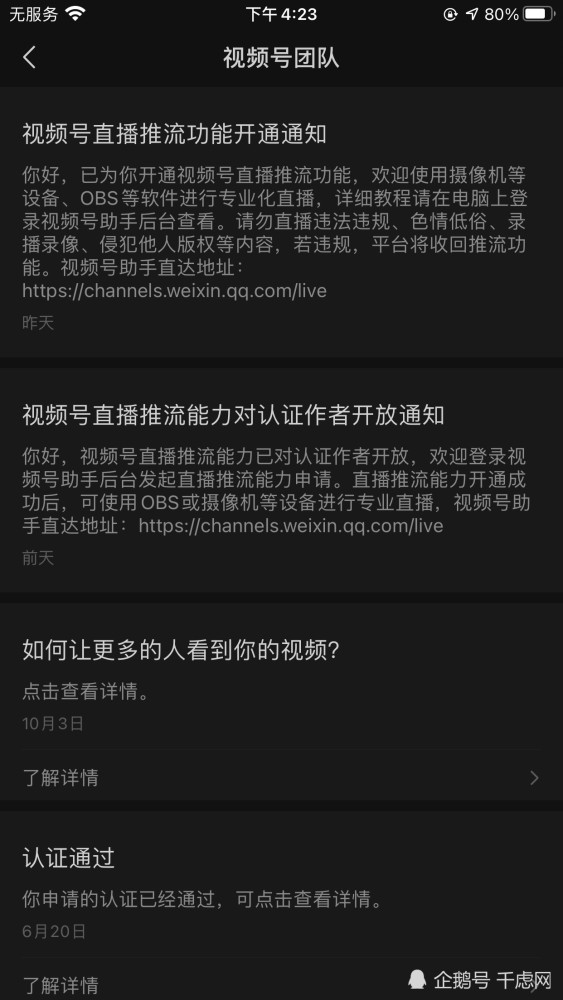

微信社区规范明确禁止“刷量、刷赞、刷评论等虚假互动行为”,并开发了包括“风星系统”在内的智能监测工具,通过用户行为轨迹、设备指纹、IP地址等多维度数据交叉验证,识别异常互动。一旦被判定为“非真实用户行为”,轻则视频数据被清零、限流,重则账号被限制功能甚至永久封禁。更隐蔽的风险在于,代刷平台往往要求用户提供视频号授权或登录凭证,存在账号信息泄露、被盗用的隐患——近年来因贪图“便捷”导致账号被盗、内容被恶意篡改的案例屡见不鲜。

二、流量焦虑与数据崇拜:用户为何甘愿“踩坑”?

明知代刷风险重重,为何仍有大量创作者趋之若鹜?根源在于视频号生态中的“流量马太效应”。平台算法倾向于将高互动内容推荐给更多用户,形成“数据越好→曝光越多→数据更好”的正循环;反之,初始数据差的视频很容易被淹没,陷入“无人问津”的恶性循环。对于新晋创作者或中小商家而言,这种“冷启动困境”尤为明显——一个视频点赞量不足10,不仅影响品牌形象,更可能错失潜在客户。于是,“代刷”成了部分人眼中“破局”的捷径,试图用虚假数据撬动真实流量。

但这种“捷径”本质是饮鸩止渴。虚假互动带来的流量并非精准用户,评论区充斥的“内容不错”“学习了”等模板化评论,无法转化为有效互动(如转发、咨询、购买),反而会让真实用户对内容质量产生质疑。更关键的是,平台算法在不断迭代,如今已能区分“真实互动”与“刷量行为”——一个评论寥寥却点赞过万的视频,不仅不会被推荐,反而可能被系统判定为“异常内容”,直接打入“冷宫”。依赖代刷获得的流量,如同沙上建塔,看似繁华,实则不堪一击。

三、内容价值的回归:比“数据”更重要的是什么?

微信视频号的本质是“社交+内容”平台,用户关注的从来不是冰冷的数字,而是内容能否引发情感共鸣、提供实用价值。一个点赞量1000但评论条条真诚的视频,远比点赞10万却全是广告评论的视频更有生命力。事实上,平台也在通过算法调整,鼓励“优质内容”而非“优质数据”——例如,增加“评论互动深度”“用户停留时长”“转发分享率”等指标的权重,单纯刷点赞对提升推荐量的作用正在减弱。

真正靠谱的“流量增长”,永远来自内容本身的打磨。例如,知识类创作者可通过深度干货、专业解答吸引精准粉丝;商家可通过真实场景展示、用户证言建立信任;娱乐类创作者可通过独特人设、创新剧情引发共鸣。这些内容带来的互动,不仅真实有效,更能沉淀为账号的“长期资产”。与其花费金钱和精力在虚假数据上,不如将资源投入到内容创作、用户运营与社群维护中——这才是视频号生态中最可持续的“增长密码”。

四、平台治理与行业自律:如何净化内容生态?

面对点赞评论代刷乱象,平台需持续强化技术监测与规则执行,例如引入AI行为分析模型、建立违规数据追溯机制、对代刷平台进行法律追责等。同时,也应完善“新手扶持”机制,为新创作者提供流量倾斜和运营指导,减少其对“数据造假”的依赖。对于广告主和品牌方而言,需建立“内容价值评估体系”,而非单纯以点赞量判断合作对象,从需求端切断代刷服务的商业链条。

而对创作者来说,树立正确的“流量观”至关重要:数据是内容的副产品,而非目的。当内容足够优质,真实流量自然会随之而来;若急功近利试图通过“捷径”走捷径,最终只会失去账号的公信力与用户的信任。微信视频号的未来,属于那些沉下心创作、用真诚打动用户的创作者,而非依赖虚假数据“表演”的流量玩家。

归根结底,“微信视频号点赞评论代刷靠谱吗?”的答案早已清晰:不靠谱。它不仅无法带来真正的价值增长,反而会埋下账号风险、破坏内容生态的隐患。在短视频下半场,唯有回归内容本质、尊重平台规则、深耕用户价值,才能在激烈的竞争中行稳致远——这,才是对“靠谱”最深刻的诠释。