在微信生态的流量竞争中,“连接点赞”常被视为提升票数的关键路径,但“刷票操作”的边界模糊与技术风险,使其成为一把双刃剑。微信作为国民级社交平台,其开放生态下的数据交互能力为连接点赞提供了技术基础,而刷票操作则试图通过非自然手段放大这一能力,却往往陷入合规与效果的悖论。理解微信连接点赞的技术逻辑、识别刷票操作的真实风险,并探索合规替代方案,才是流量竞争中更可持续的解法。

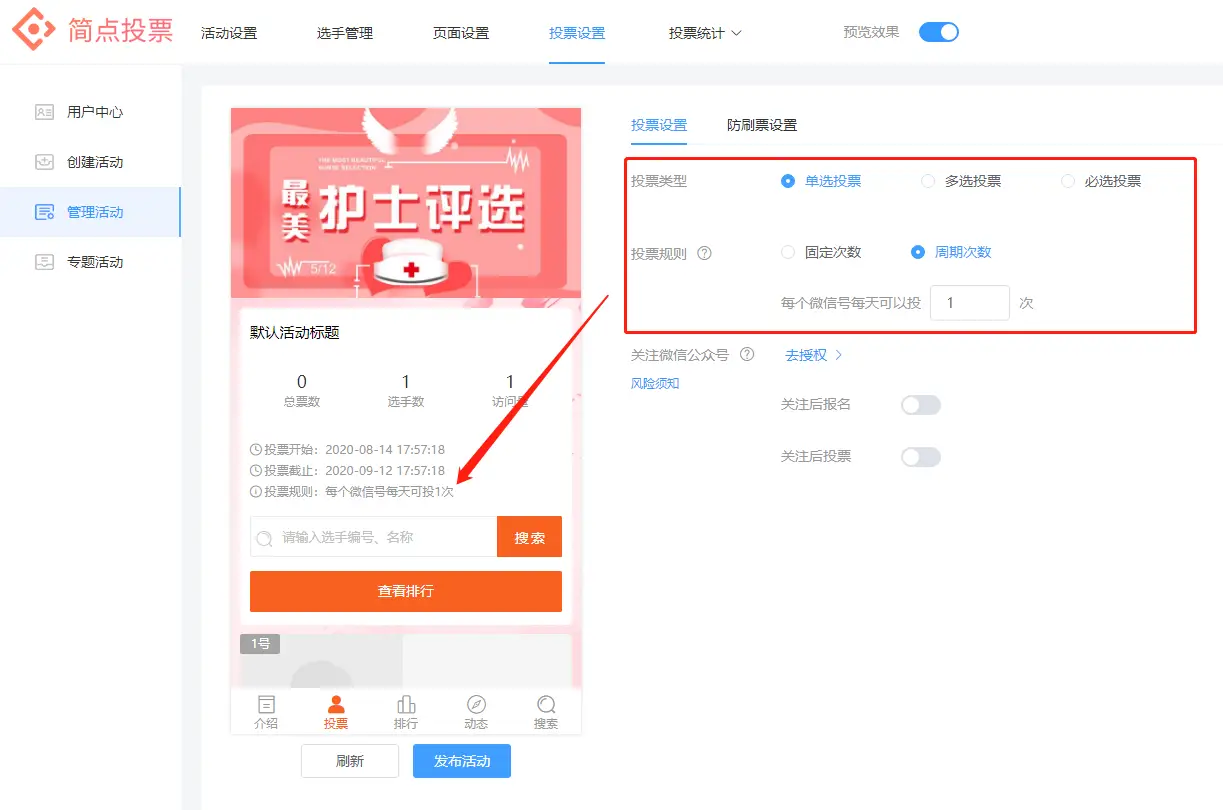

微信连接点赞的技术实现,本质是依托微信开放平台的API接口与用户授权机制。当用户通过微信登录第三方平台(如投票活动页),系统会获取其基础信息(如昵称、头像)及社交关系链,实现“一键点赞”功能。这一过程中,微信的“分享到好友/群聊”与“收藏”等接口,进一步放大了连接点赞的传播范围——用户点击分享,相当于将投票链接嵌入社交场景,好友通过链接进入即可完成点赞操作。技术层面,这种连接点赞依赖微信的OAuth2.0授权协议与JS-SDK接口,确保数据交互的合规性与安全性。然而,当刷票操作介入时,这一技术逻辑被异化:通过模拟用户行为(如批量注册虚拟账号、自动化脚本点击)或诱导用户非自愿点赞,绕过微信的真实用户验证机制,实现票数的虚假增长。这种操作看似利用了微信的连接能力,实则破坏了技术底层的信任机制。

刷票操作中的连接点赞,隐藏着多重风险,首当其冲的是平台规则与账号安全。微信《外部链接内容管理规范》明确禁止“通过诱导分享、诱导关注等方式进行恶意营销”,刷票行为通过虚假连接点赞获取流量,已构成对规则的违背。一旦被平台识别,轻则链接被限制分享、账号功能降权,重则面临封号风险。数据层面,刷票操作依赖的虚拟账号或脚本,往往无法通过微信的风控系统检测,而真实用户连接点赞产生的数据(如地理位置、设备指纹、行为轨迹)具有天然合规性,这也是平台算法区分“自然流量”与“异常流量”的核心依据。更深层看,刷票操作可能触犯《反不正当竞争法》——通过虚假数据误导公众,损害其他参与者的公平竞争权,甚至引发法律纠纷。2023年某选秀投票活动中,因大规模刷票导致数据异常,主办方被用户起诉“数据造假”,最终赔偿并公开道歉,便是典型案例。

健康互动才是微信生态中连接点赞的长效价值。合规的连接点赞应建立在用户真实意愿基础上,通过优质内容与合理激励机制实现自然传播。例如,在投票活动中设计“主题互动”环节:用户分享投票链接时需附上个人观点(如“我为XX投票,因为TA的故事让我感动”),好友点击链接后优先展示该观点,激发情感共鸣。这种“内容驱动型连接点赞”,既利用了微信的社交属性,又确保了用户参与的主动性。再如,结合微信社群运营,通过定期话题讨论、用户故事征集,将投票转化为社群互动的延伸——社群成员因共同兴趣自发为候选人点赞,形成“兴趣圈层”的自然流量。数据显示,某公益投票活动通过“故事+社群”模式,连接点赞转化率比纯刷票高出3倍,且用户留存率提升40%,印证了真实互动的价值。

从行业趋势看,微信生态的竞争逻辑已从“流量收割”转向“用户留存”,刷票操作的空间被进一步压缩。微信近年来持续优化风控算法,引入“行为序列分析”技术:通过识别点赞链路中的异常行为(如短时间内同一IP大量点击、无社交关系的好 mutual 点赞),精准拦截刷票流量。同时,视频号、公众号等场景的“内容推荐”机制,更倾向于扶持能引发用户真实互动的内容——这意味着,即使通过连接点赞获取初始流量,若无法留存用户(如跳出率高、互动率低),仍会被算法降权。反观那些深耕内容、重视用户连接的参与者,往往能通过“连接点赞”实现流量与口碑的双增长。例如,某地方非遗传承人投票活动中,传承人通过视频号展示技艺制作过程,引发用户自发点赞分享,最终票数远超依赖刷票的竞争对手,且带动了非遗话题的破圈传播。

在微信连接点赞的实践中,技术是工具,合规是底线,而用户真实意愿才是流量竞争的核心。摒弃刷票的侥幸心理,转而通过内容创新、社群运营与情感连接,让每一次点赞都成为用户价值的真实表达,才是微信生态中“连接”的终极意义。毕竟,流量或许能通过刷票短暂堆砌,但唯有基于真实互动的连接,才能沉淀为可持续的竞争力。