微博刷点赞关注行为是否违法?这一问题在网络生态日益复杂的当下,已成为法律界、平台方与用户共同关注的焦点。随着社交媒体深度融入日常生活,流量成为衡量内容价值的重要标尺,部分用户或机构试图通过“刷点赞”“刷关注”等手段伪造数据热度,这种行为看似是“流量游戏”,实则游走在法律与规则的边缘,其违法性需从多维度进行严谨剖析。

从行为本质来看,“刷点赞关注”指的是通过技术手段或人工操作,非自然地增加微博内容的点赞数、用户关注量或粉丝数,常见形式包括使用自动化软件、雇佣“刷手”点击、利用虚假账号互动等。这种行为的核心在于“数据造假”——通过虚构互动数据掩盖内容的真实传播效果,破坏了平台基于真实用户行为构建的信用体系。从法律视角审视,这种行为的违法性并非单一维度,而是需结合《网络安全法》《反不正当竞争法》《电子商务法》等多部法律,以及平台服务协议进行综合判断。

《反不正当竞争法》是判定此类行为违法性的核心法律依据。该法第二条明确“经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德”,第八条进一步规定“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。刷点赞关注行为本质上属于“虚假宣传”:若内容用于商业推广(如品牌营销、产品带货),伪造的点赞量和关注度会误导消费者对商品价值的判断,构成对其他经营者的不正当竞争。例如,某品牌通过刷量使某条微博互动量虚增10倍,可能让消费者误以为产品广受欢迎,从而做出非理性消费决策,这种行为直接违反了《反不正当竞争法》对“虚假宣传”的禁止性规定。实践中,已有法院判决认定“刷量服务”提供方构成不正当竞争,如2021年北京互联网法院审理的“某科技公司诉某刷量平台案”,最终判定刷量平台赔偿经济损失20万元,明确“数据流量造假破坏公平竞争秩序,属于典型的不正当竞争行为”。

从《网络安全法》角度看,刷点赞关注行为可能触及“数据安全”与“网络信息安全”的红线。该法第二十七条禁止“从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”。若刷量行为利用恶意程序批量注册虚假账号,或通过“撞库”等手段窃取用户个人信息用于刷量,则直接违反了“禁止非法获取用户数据”的规定。此外,《电子商务法》第十七条要求“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”,若商家通过刷量营造“爆款”假象,隐瞒商品真实销量和评价,同样构成对消费者的欺诈,需承担相应法律责任。

平台规则的约束力是判定行为违法性的另一重要维度。微博作为平台方,其《用户服务协议》中明确禁止“使用任何外挂、插件、第三方工具或服务进行作弊,包括但不限于刷粉、刷赞、刷评论、恶意注册账号等”。用户注册微博账号时即与平台达成合意,刷量行为违反了合同约定,平台有权依据《民法典》第五百七十七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定,对违规账号进行限流、封禁等处理。这种“平台自治”与法律规制形成互补,共同构建对刷量行为的双重约束。

值得注意的是,刷点赞关注行为的违法性需结合主观意图与行为后果综合判断。若用户出于个人兴趣,偶尔手动为朋友的微博点赞,或亲友间正常互动,不属于“刷量”范畴;但若以营利为目的,组织化、规模化地提供刷量服务,或利用刷量进行商业欺诈,则违法性显著升高。例如,某MCN机构为吸引广告主,系统性为旗下博主刷粉刷赞,金额达数十万元,不仅违反平台规则,更可能因“非法经营罪”被追究刑事责任——根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》, “违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布等信息服务,扰乱市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚”。

从社会危害性看,刷点赞关注行为不仅破坏了网络生态的公平性,更催生了“流量至上”的畸形价值观。当优质内容因缺乏“刷量资源”被淹没,低质内容通过造假获得曝光,用户对平台的信任度将持续下降,最终损害的是整个社交媒体行业的健康发展。此外,刷量形成的“虚假流量池”已成为广告行业的一大毒瘤,据《中国数字广告反作弊报告》显示,2022年国内数字广告因流量造假造成的损失超过百亿元,这些成本最终由广告主和消费者承担。

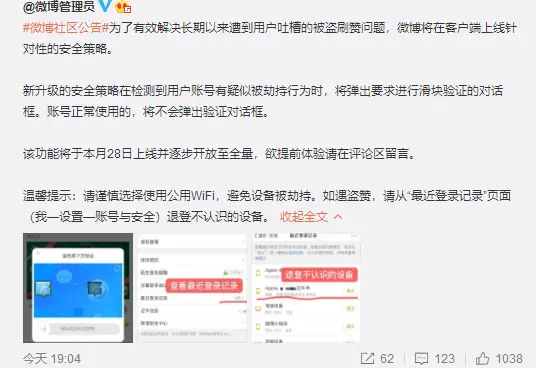

治理刷点赞关注行为,需法律、平台、用户三方协同发力。法律层面应进一步明确“数据造假”的刑事责任边界,加大对刷量产业链的打击力度;平台方需升级技术监测手段,利用AI识别异常数据流量,同时建立“真实流量”评价体系,降低刷量的“性价比”;用户则应树立理性消费观,拒绝“唯流量论”,主动举报违规行为。唯有如此,才能让微博等社交媒体回归“真实连接”的本质,让每一份点赞、每一次关注都成为真实意愿的表达。