微博点赞数作为内容传播力的直观体现,催生了“刷点赞在线平台”的灰色产业链。这类平台宣称能快速提升互动数据,但其安全性与可靠性始终悬而未决——微博刷点赞在线平台安全可靠吗?要回答这一问题,需深入剖析其运作逻辑、潜在风险与行业本质,而非仅停留在“能否刷赞”的表面。

刷点赞平台的“技术”本质:虚假流量与数据造假

微博刷点赞在线平台的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,制造虚假互动数据。其操作方式大致分三类:一是利用“养号”矩阵——通过批量注册虚假账号或购买僵尸号,组成“点赞农场”,按需分配点赞任务;二是借助外挂工具——通过脚本或插件模拟用户点击、跳转等动作,绕过微博基础风控;三是与第三方数据平台勾连,通过接口调用虚假流量数据,直接“注入”目标账号。这些手段看似“高效”,实则建立在数据造假的基础上,其所谓“精准匹配用户群体”“真实IP点赞”等宣传,大多只是营销话术。例如,部分平台宣称“真人点赞”,实则通过诱导用户点击广告或完成小任务获取点赞资源,这些用户并非真实受众,互动质量极低。这种数据造假不仅违背微博平台规则,更破坏了社交媒体生态的真实性基础。

安全风险:账号安全、信息泄露与法律隐患

微博刷点赞在线平台的安全可靠性,首当其冲的是账号安全问题。多数平台要求用户提供微博账号密码,甚至绑定手机号、支付信息,声称“方便操作”。但事实上,一旦账号密码交出,用户便失去了对账号的控制权。这些平台可能利用账号权限进行非法操作:如批量关注、转发、发布垃圾信息,甚至盗取账号好友列表、私信内容等敏感信息。更严重的是,部分平台本身就是木马或恶意程序的载体,用户在下载其APP或插件时,可能遭遇设备被控、银行账户被盗等风险。2023年某网络安全机构报告显示,超过60%的“刷赞工具”用户曾遭遇账号异常或个人信息泄露,其中15%的损失金额超过万元。

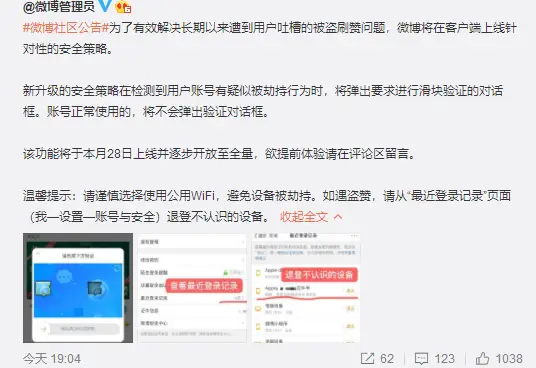

法律层面,刷点赞行为涉嫌违反《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》及《微博社区公约》。微博平台对刷赞行为持零容忍态度,一旦发现,轻则清理虚假数据、限流处理,重则永久封禁账号。2022年,某MCN机构因组织艺人粉丝大规模刷赞,被微博官方处以“封禁账号+行政处罚”的联合惩戒,这一案例印证了刷点赞平台的法律风险远超用户认知。

可靠性困境:数据“昙花一现”与平台“跑路”陷阱

即便抛开安全风险,微博刷点赞在线平台的“可靠性”也经不起推敲。其提供的点赞数据往往具有“时效性”——短期内可能激增,但微博算法会持续监测互动异常:如点赞量与粉丝量、阅读量严重不匹配,或点赞用户账号无历史互动记录、IP地址集中等。一旦触发风控机制,虚假数据会被批量清除,用户不仅白费金钱,还可能因“数据异常”被平台标记,影响后续内容分发。更常见的陷阱是平台“跑路”:用户付费后,平台承诺的“1000赞”“5000赞”仅完成部分,甚至直接失联,客服渠道关闭,投诉无门。某电商从业者透露,他曾尝试通过某“刷赞平台”推广产品,支付3000元后仅获得500个虚假点赞,剩余款项迟迟未到账,平台官网也无法访问,最终只能自认损失。这类“割韭菜”行为在刷赞行业屡见不鲜,用户权益毫无保障。

用户需求背后的“数据焦虑”与行业乱象

刷点赞平台的泛滥,本质是社交媒体“数据至上”生态的畸形产物。无论是商家追求“爆款”转化,还是博主营造“人气假象”,亦或是企业考核KPI,都将互动数据视为核心指标。这种“数据焦虑”催生了虚假需求,而刷点赞平台则精准抓住了这一心理,以“低价高效”“安全可靠”为诱饵,诱导用户铤而走险。但事实上,虚假数据不仅无法带来真实转化——点赞用户并非潜在受众,商业合作方也日益警惕数据造假;反而会让账号陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环:依赖刷赞的账号失去内容创作动力,真实优质内容被淹没,最终损害的是整个平台的生态健康。

结语:放弃“捷径”,回归内容本质才是安全之策

微博刷点赞在线平台的安全可靠性,从技术、法律、权益三个维度看均存在致命缺陷。其所谓“安全可靠”只是营销噱头,背后是账号被盗、信息泄露、法律追责、财产损失的多重风险。对用户而言,与其在虚假数据的“捷径”上冒险,不如将精力投入优质内容创作——真实的用户互动、可持续的社群运营,才是提升账号价值的长久之计。毕竟,社交媒体的本质是“连接”,而非“数据表演”。当用户不再被虚假数字绑架,刷点赞平台自然会失去生存土壤,而微博生态也将回归真实、健康的轨道。