在流量焦虑裹挟的互联网生态中,微博刷赞网站已成为不少账号运营者的“隐形工具”。从个人博主到企业营销号,当内容曝光与商业收益直接挂钩,微博点赞数作为直观的“社交货币”,催生了对刷赞服务的持续需求。然而,“微博刷赞的十个网站有哪些推荐的?”这一问题背后,隐藏着对流量逻辑的误读与对内容价值的忽视。真正可持续的账号增长,从来不是依赖虚假数据堆砌的空中楼阁,而是扎根于优质内容与真实用户互动的土壤。本文将从刷赞需求根源、网站运作逻辑、潜在风险及合规替代路径展开分析,为运营者提供理性视角。

微博刷赞的需求:流量焦虑下的短期解药?

微博作为社交媒体平台,其算法机制对互动数据高度敏感——点赞、评论、转发等指标直接影响内容分发权重。对于新账号起步期,冷启动阶段的低互动容易陷入“曝光不足-互动更低”的恶性循环;对于商业账号,品牌方往往以粉丝量、点赞量作为合作参考,数据造假成为部分运营者“达标”的捷径。此外,用户心理层面的“从众效应”也推波助澜:高赞内容更容易被信任,形成“点赞越多→越多人看→更多人点赞”的正向循环。这种对“数据表现”的过度追求,直接催生了微博刷赞市场的繁荣。

值得注意的是,刷赞需求并非全然负面。在内容优质但初期传播受阻的场景下,少量辅助点赞或可打破僵局。但当需求异化为“唯数据论”,甚至将刷赞作为核心运营手段时,便背离了社交媒体连接人与内容的本质。

刷赞网站的技术逻辑:从“机器模拟”到“真人矩阵”

微博刷赞网站的运作逻辑,本质是对平台算法的“逆向工程”。早期刷赞以机器账号为主,通过程序模拟点赞行为,但这类账号特征明显(如无头像、无动态、集中操作),容易被平台风控系统识别封禁。随着反作弊技术升级,刷赞网站迭代出更复杂的模式:

真人流量池模式:通过招募兼职用户,在真实设备上完成点赞任务,模拟普通用户行为路径,降低识别风险。这类服务通常强调“真人IP”“防掉赞”,按量计费,千次点赞价格从几元到几十元不等,质量越高,成本越高。

任务平台模式:类似“刷单”生态,用户通过完成任务获取积分,积分可兑换现金或服务,形成“需求方-平台-执行方”的闭环。这类网站往往以“互动互助”“涨粉助手”为名,实则暗藏数据交易灰色地带。

跨平台导流模式:部分刷赞网站以微博为核心,同时提供抖音、小红书等平台的刷赞、刷粉服务,通过多平台资源整合,满足用户“一站式数据包装”需求。其技术核心在于通过设备指纹模拟、IP轮换、行为序列模拟等手段,规避平台的数据异常检测机制。

刷赞的隐性成本:数据虚假与长期伤害

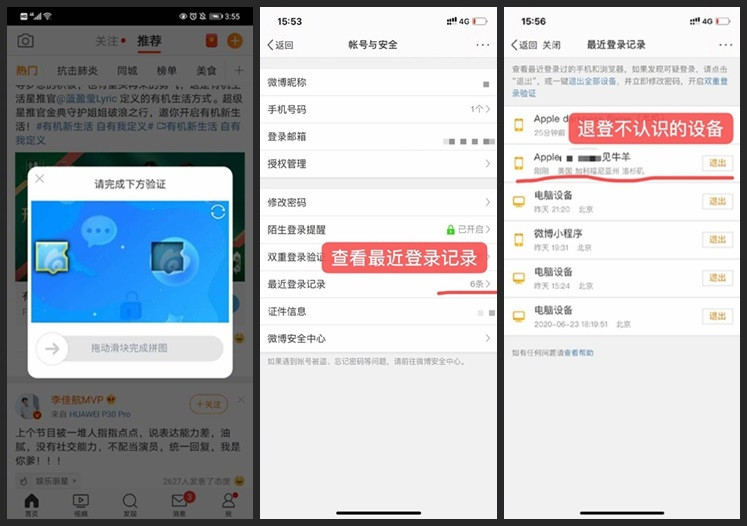

尽管刷赞能在短期内提升账号“体面”,但其代价远超想象。从平台规则看,微博《社区公约》明确禁止“通过第三方工具或手段进行刷赞、刷粉等虚假互动行为”,违规账号将面临限流、封禁甚至永久关停的风险。2022年微博“清朗行动”中,就曾集中处置过10余万涉及数据造假的账号,不少拥有百万粉丝的“大V”一夜回到解放前。

从商业价值看,虚假点赞带来的数据泡沫会误导运营决策。若账号依赖刷赞维持“高互动”假象,实则用户画像与真实受众脱节,内容转化率必然低下。对于品牌方而言,合作后发现数据注水,不仅损害合作关系,更可能因虚假宣传面临法律纠纷。

更深远的影响在于对内容生态的破坏。当优质内容因缺乏初始曝光被淹没,而低质内容通过刷赞获得流量,会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户对平台信任度下降,社交媒体的公共价值被削弱。

合规增长路径:从“数据焦虑”到“内容深耕”

与其寻找“微博刷赞的十个网站有哪些推荐的?”,不如回归运营本质——用真实互动构建账号壁垒。以下三条路径或许更具可持续性:

内容精准定位:明确目标受众需求,通过热点结合、垂直领域深耕,输出能引发共鸣的内容。例如,知识类账号可通过专业干货建立信任,生活类账号可通过真实场景引发情感连接,优质内容本身就是最好的“流量磁石”。

社群化运营:将公域流量转化为私域用户,通过粉丝群、互动活动增强用户粘性。微博的“圈子”“话题”功能均为社群运营提供了工具,当用户从“被动点赞”转为“主动参与”,真实互动数据自然会水涨船高。

合规工具辅助:利用微博官方提供的“创作者服务中心”“粉丝通”等合规工具,分析内容表现、优化发布策略;借助第三方数据分析平台(如新抖、灰豚数据)监测行业动态,而非依赖数据造假。

结语:流量时代的“价值回归”

微博刷赞网站的存在,是流量焦虑与平台算法共同作用的产物,但它绝非解决问题的良方。在内容为王的时代,虚假数据如同沙上城堡,一推即倒;唯有扎根于真实需求、深耕内容价值,才能在社交媒体的浪潮中站稳脚跟。对于运营者而言,与其在刷赞的灰色地带冒险,不如将精力投向“让内容自己说话”——毕竟,能真正打动用户的,从来不是冰冷的点赞数,而是字里行间的真诚与价值。当行业回归“内容至上”的初心,健康的流量生态自然会随之而来。