在流量竞争白热化的社交媒体时代,账号数据成为衡量影响力的核心指标,催生了“刷赞”需求的野蛮生长。然而,伴随这一灰色市场膨胀的,是大量虚假刷赞网址的涌现——它们以“快速涨粉”“真实点赞”为诱饵,实则暗藏钓鱼欺诈、信息窃取甚至账号封禁的风险。如何辨别网上刷赞网址的真实性,已成为每个内容创作者必须掌握的生存技能,这不仅关乎数据真实性,更直接影响个人数字资产安全。辨别刷赞网址的真伪本质是一场信息甄别与风险预判的过程,需从技术细节、行为逻辑、生态规则等多维度切入,构建系统化的防御机制。

一、虚假刷赞网址的常见欺诈陷阱:伪装下的“数字陷阱”

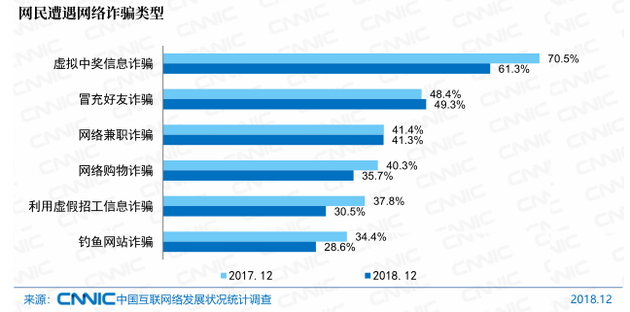

刷赞市场的乱象源于供需两端的信息差,欺诈者正是利用用户“急于求成”的心理,设计出层层伪装的骗局。这些虚假网址通常具备三大典型特征:一是“承诺超现实效果”,如“1小时10万赞”“永久保真数据”,完全违背社交平台算法逻辑——以微信视频号为例,其推荐机制基于用户互动深度,非自然流量激增极易触发风控;二是“利用低价诱惑”,将市场价50元/1万赞的服务压至10元,通过“刷单返利”“预付定金”等套路套取资金,收款账户多为个人虚拟货币钱包,难以追溯;三是“捆绑恶意软件”,部分网址要求下载“专用刷赞工具”,实则是木马程序,可窃取账号密码、支付信息甚至通讯录数据。更隐蔽的是“半真半假”型欺诈:初期提供少量真实点赞(可能是从黑市购买的僵尸号),待用户追加投入后直接失联,或通过“数据清洗”让虚假赞数快速消失,导致用户财赞两空。这些行为不仅违反《网络安全法》《电子商务法》,更让用户陷入“数据焦虑—寻求捷径—遭遇欺诈”的恶性循环。

二、辨别真实性的四维分析法:从“表象”到“内核”的穿透式验证

面对琳琅满目的刷赞服务,需建立“资质核验—行为分析—技术检测—数据溯源”的四维鉴别体系,避免被表面宣传迷惑。

资质核验:官方背书与备案信息的“照妖镜”。正规服务商虽不鼓励刷赞,但若提供数据服务,需在工商部门有明确经营范围,且网站备案(ICP备案)信息与实际运营主体一致。可通过工信部ICP备案查询系统核验备案号真实性,重点查看“网站主办单位”是否为企业而非个人,且备案名称与业务内容匹配——例如,若备案主体为“XX文化传媒公司”,却宣称“专业技术刷赞”,则存在明显矛盾。此外,警惕“国际域名”“无备案号”的网址,这类平台多架设在境外,逃避监管的同时,用户维权也无从谈起。

行为分析:用户反馈与业务逻辑的“试金石”。真实服务积累的用户评价通常具备“细节化、分散化”特征:具体到“某平台1000赞耗时3小时”“售后响应速度2小时内”,而非泛泛的“非常靠谱”“强烈推荐”。可通过搜索引擎输入“网址+投诉”“网址+骗局”组合关键词,查看第三方投诉平台(如黑猫投诉)是否有集中维权记录;同时,观察其业务逻辑是否合理——例如,宣称“可刷抖音热门视频赞”,但抖音算法对非自然流量识别极为严格,2023年已封禁超50万个异常账号,此类承诺明显违背技术常识。

技术检测:网站安全与接口协议的“显微镜”。打开刷赞网址时,优先检查浏览器安全标识:是否有HTTPS加密协议(地址栏带锁型图标),SSL证书是否在有效期内且颁发机构可信(如Let’s Encrypt、GlobalSign)。点击“联系我们”等链接时,警惕跳转至第三方社交平台(如个人微信、QQ),正规服务通常会提供企业客服邮箱(后缀为@企业域名)或在线客服系统。此外,虚假网址常存在页面粗糙、链接失效、图片模糊等问题,而技术成熟的服务商即便游走灰色地带,也会注重页面细节——但这并非绝对,需结合其他维度综合判断。

数据溯源:流量来源与互动质量的“解剖刀”。即便完成“刷赞”,也可通过平台工具反查数据真实性。以微博为例,进入“数据中心—粉丝分析”,查看粉丝的“注册时间”“活跃时段”“互动行为”——若大量点赞账号集中在凌晨3-5点注册,且无博文、关注等基础操作,即可判定为僵尸号。此外,真实互动会带来连带效应(如评论、转发),若仅有点赞无其他行为,或点赞账号主页内容与自身领域毫无关联,则数据质量存疑。这种“事后验证”虽无法完全避免损失,但能为后续决策提供警示。

三、安全使用刷赞服务的“底线思维”:风险最小化策略

在无法完全杜绝刷赞需求的情况下,需以“安全第一”为原则,建立事前预防、事中监控、事后维权的全流程防护体系。

事前预防:坚守“三不原则”。不轻信“100%真实”“永久不掉赞”的绝对化承诺,社交平台算法持续迭代,任何“保真”服务均存在技术漏洞;不向平台提供核心密码、支付密码等敏感信息,正规服务仅需“账号公开权限”或“链接分享”,无需登录授权;不选择预付全款或大额定金,优先支持第三方担保交易(如淘宝、闲鱼),降低卷款跑路风险。

事中监控:设置“安全阈值”。若需测试服务,务必从小额订单开始(如100赞),观察数据增长曲线是否符合自然规律——正常情况下,点赞量应随内容曝光度逐步提升,而非突增断崖式。同时,开启平台账号安全提醒(如微信的“登录保护”、抖音的“异常登录检测”),一旦发现异地登录、设备异常等情况,立即修改密码并冻结账号。

事后维权:保留“证据链”。若遭遇欺诈,第一时间截图保存网页宣传内容、聊天记录、转账凭证,向平台客服举报违规网址;涉及金额较大的,可通过12315平台或公安机关报案,利用《电子商务法》第四十九条“电子商务经营者发布的商品或者服务信息应当真实、准确”的规定,主张退款赔偿。

四、行业趋势与个人选择:回归“内容为王”的理性路径

随着社交平台对刷赞行为的打击力度升级(如微信2024年新规将“虚假互动”纳入账号信用分体系),刷赞市场的生存空间正被急剧压缩。技术层面,AI风控系统可通过分析用户行为序列(如点赞间隔、设备指纹)精准识别异常流量;政策层面,网信办“清朗”系列行动已多次整治“流量造假”产业链。这意味着,依赖刷赞维持的“虚假繁荣”终将崩塌,而内容创作者的核心竞争力,终究要回归到优质内容输出与真实用户连接。

对个人而言,与其将精力耗费在辨别刷赞网址的真实性上,不如深耕内容创作:通过精准定位目标受众、优化内容呈现形式、主动参与社群互动,实现“自然流量”的良性增长。例如,知识类博主可通过“干货+案例+互动”的结构提升完播率,电商账号可通过“短视频+直播”的组合增强用户信任——这些真实积累的影响力,才是抵御数字时代不确定性的“硬通货”。

刷赞网址的真伪辨别,本质是数字时代信息素养的试炼场。它要求我们既保持对“捷径诱惑”的清醒认知,也掌握“穿透表象”的理性方法。但更重要的是,当整个社会都在反思“流量至上”的浮躁时,每个内容创作者都应意识到:真正的“赞”,从来不是冰冷的数字,而是内容价值与用户情感共鸣的见证。唯有回归内容本质,才能在喧嚣的流量市场中行稳致远——这,或许比辨别任何虚假网址,都更有意义。