在微博生态中,金V认证始终是身份与权威的象征,其背后承载着平台对真实性的严苛背书。然而,近年来“刷金V认证”“刷粉丝点赞评论”的灰色产业链屡禁不止,不少主体试图通过捷径获取流量与信任。这种操作看似“高效”,实则是在多重规则、技术与伦理的雷区中试探——微博刷金V认证及粉丝点赞评论,从可行性角度看,几乎是一条死路,其背后隐藏着不可逾越的合规风险、技术反制与信任崩塌危机。

一、金V认证的真实价值:为何“刷”来的认证毫无意义?

微博金V认证(高级认证)的审核标准远超普通蓝V,个人需提供身份证明、职业资质及影响力佐证(如作品、媒体报道),企业则需提交营业执照、组织机构代码等官方文件,平台还会通过交叉核验确保信息真实。这种高门槛认证的核心价值,在于构建“身份-内容-用户”的信任闭环:用户看到金V标识时,默认其内容具备专业性与真实性,平台则借此维护社交生态的公信力。

若通过伪造材料、购买认证服务等方式“刷”来金V,本质上是对这套信任体系的背叛。例如,曾有企业通过虚假合同获取金V认证,被曝光后不仅账号被永久封禁,还面临合作伙伴的集体解约——金V认证的价值不在于那个黄色标识,而在于其背后经得起验证的真实性,失去这一根基,认证便沦为毫无分量的“空壳”。

二、技术反制:微博的“数据显微镜”让刷量无所遁形

刷粉丝、点赞、评论的操作,依赖水军、机器程序等黑产手段,试图在短期内制造数据繁荣。但微博的风控系统已形成“数据监测-行为分析-模型预警-处置执行”的全链路闭环,任何异常数据都难以逃过“数据显微镜”的审视。

具体而言,平台通过算法识别三类异常行为:一是增长模式异常,如粉丝数量在短时间内从几千暴增至百万,或点赞量与账号历史数据量级严重不符;二是行为特征异常,如点赞IP地址高度集中(同一IP批量操作)、评论内容存在高频重复关键词(如“支持”“顶”等无意义堆砌);三是关联账号异常,如操作账号与被刷账号存在互粉关系、登录设备高度重合等。一旦判定为非正常数据,轻则数据清零、功能限流,重则账号永久封禁。技术反制的精准度早已不是“道高一尺,魔高一丈”的博弈,而是平台对黑产降维打击的绝对优势。

三、法律与伦理红线:刷数据不是“灰色操作”,而是“踩线行为”

刷金V认证及相关数据,早已超越平台规则禁止的范畴,触碰法律与伦理的红线。从法律层面看,《反不正当竞争法》明确禁止经营者对其商品的销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传;《网络安全法》也要求网络运营者不得利用虚假信息进行网络欺诈。若企业通过刷量误导消费者、获取商业利益,可能面临行政处罚、民事赔偿,甚至刑事责任。

个人用户的刷量行为同样风险重重。例如,网红通过购买虚假粉丝获取广告合作,若被品牌方发现,不仅需退还合作费用,还可能因“合同欺诈”被起诉。更严重的是,部分刷量服务与电信诈骗、洗钱等犯罪活动存在关联,用户在购买服务时,个人信息与资金安全均无保障。从伦理角度看,刷量是对其他真实创作者的不公平竞争,当劣币驱逐良币成为常态,整个社交生态的创新活力将被扼杀。

四、信任崩塌:刷来的数据终将反噬影响力

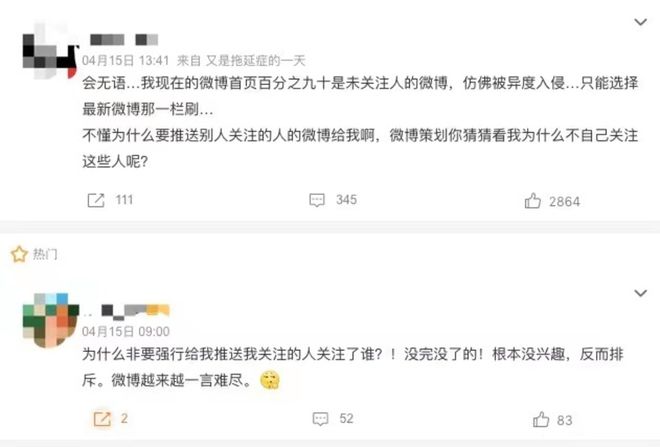

社交媒体的核心是“关系”,而关系的基石是信任。无论是个人账号还是企业官微,其影响力本质上是用户信任的积累。当用户发现某金V账号的“百万粉丝”多为僵尸粉,评论区充斥着无意义的刷屏内容,信任便会瞬间崩塌。

这种崩塌具有长尾效应。以企业官微为例,若通过刷量营造“高人气”假象,用户在互动中发现内容无人问津,不仅会取消关注,还会对品牌产生负面认知,甚至通过社交媒体扩散“虚假宣传”的负面口碑。数据可以“刷”出来,但用户的真实感受无法伪造,当信任链条断裂,再多的虚假数据也无法挽救影响力的坍塌。

五、正道:真实运营才是影响力的唯一通行证

与其在刷量的雷区中冒险,不如回归社交生态的本质——以优质内容连接用户。对于个人创作者,垂直领域的深耕、与粉丝的真实互动,比百万僵尸粉更有价值;对于企业,官微的核心是传递品牌价值、服务用户需求,而非单纯追求数据指标。微博平台近年来持续加大对优质内容的扶持力度,通过流量倾斜、资源推荐等方式,鼓励真实、原创、有价值的内容生产。

例如,某科普类博主通过持续输出专业内容,从零粉丝积累至百万真实用户,其金V认证的含金量远高于“刷”来的认证;某餐饮企业通过官微发布菜品研发故事、用户互动活动,粉丝粘性与复购率双提升,这才是可持续的运营逻辑。在社交媒体的下半场,真实才是最硬的通货,合规才是最长久的捷径。

微博刷金V认证、粉丝点赞评论的“可行性”,本质上是一个伪命题。平台的技术反制、法律的明确禁止、用户对真实性的追求,共同构成了不可逾越的壁垒。对于任何希望在微博生态中立足的主体而言,放弃侥幸心理,回归内容本质、坚守合规底线,才是构建长期影响力的唯一正道。当虚假的泡沫破灭,唯有真实的价值,能在社交浪潮中屹立不倒。