微博平台作为国内最具影响力的社交媒体之一,其内容生态的真实性与用户信任度直接关系到平台的长远发展。近年来,“虚假刷赞行为以欺骗用户”的争议持续发酵,引发公众对平台数据真实性的广泛质疑。从表面上看,虚假刷赞似乎只是少数账号的“流量游戏”,实则折射出平台治理、商业逻辑与用户权益之间的深层矛盾。微博平台是否涉及虚假刷赞行为以欺骗用户? 这一问题的答案,不能简单归因于“是”或“否”,而需从行为主体、利益链条、治理机制等多维度剖析,揭示其背后复杂的社会与技术动因。

虚假刷赞的核心在于“非真实用户互动”,即通过技术手段或人工方式,制造虚假的点赞数据,使内容或账号呈现出远超实际受欢迎程度的表象。这种行为本质上是对用户知情权的侵犯——当用户看到一条内容拥有“10万+”赞时,会默认其获得了广泛认可,却可能不知其中掺杂了大量机器程序或水军的虚假点赞。这种欺骗性不仅扭曲了内容价值的判断标准,更破坏了社交媒体赖以生存的“信任基石”。对于微博而言,其作为信息传播与社交互动的核心场景,若放任虚假刷赞泛滥,轻则导致优质内容被“数据泡沫”淹没,重则引发用户对平台公信力的集体质疑,最终反噬自身商业价值。

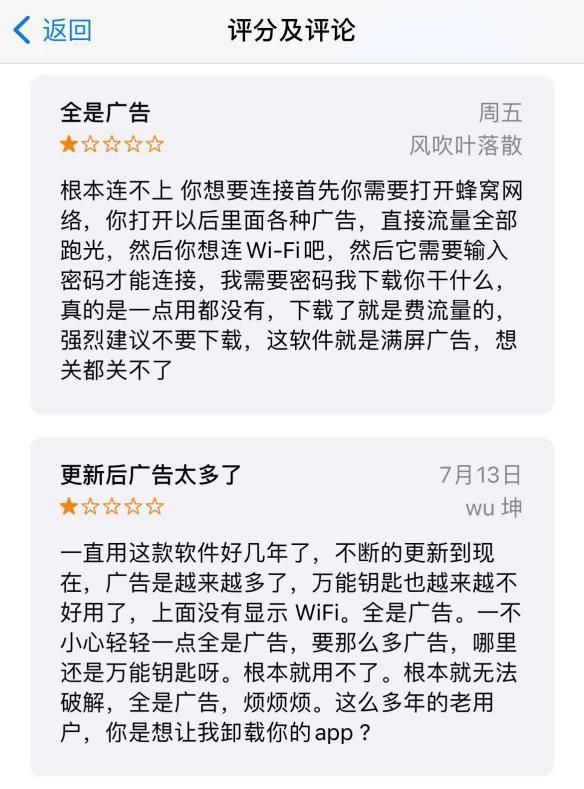

那么,微博平台是否直接参与了这种欺骗行为?从现有公开信息与行业实践来看,平台本身并非虚假刷赞的直接操作者,但其在治理责任上存在显著滞后与漏洞。微博拥有庞大的用户基数与复杂的内容审核系统,理论上具备识别虚假数据的技术能力,然而面对“刷赞产业链”的规模化、专业化运作,平台的监测与打击力度往往显得力不从心。例如,部分第三方服务商通过模拟真人行为(如随机切换IP、模拟点赞间隔、发布虚假评论)规避平台检测,使得虚假数据呈现出“高仿真”特征,增加了识别难度。此外,微博的流量分配机制在一定程度上加剧了“数据崇拜”——高赞内容更容易获得推荐位,这间接刺激了部分创作者与机构通过刷赞“博眼球”,形成“数据造假-流量倾斜-更多造假”的恶性循环。平台若未能及时优化算法逻辑、切断数据造假与流量变现的直接关联,客观上便为虚假刷赞提供了生存土壤。

虚假刷赞的欺骗性不仅体现在对普通用户的误导,更对商业生态造成了系统性伤害。对于广告主而言,微博的KOL(关键意见领袖)合作常以点赞量、转发量作为核心评估指标,虚假刷赞导致广告投放效果与实际曝光严重不符,造成资源浪费;对于真实创作者而言,刷赞者通过“买数据”获得不公平的竞争优势,挤压了优质内容的生存空间,长此以往将导致“劣币驱逐良币”,平台内容生态趋于低质化;甚至对微博自身而言,虚假数据虽然能在短期内提升用户活跃度与商业估值,但一旦用户意识到“点赞数≠真实认可”,平台的社交属性与信息价值将被削弱,最终失去核心吸引力。这种“饮鸩止渴”的数据游戏,本质上是对平台长期利益的透支。

治理虚假刷赞的挑战,远不止技术层面的攻防战,更涉及商业逻辑的重构与监管责任的压实。当前,微博等平台已尝试通过AI算法识别异常数据、建立“内容质量分”体系、对违规账号限流或封号等方式进行治理,但这些措施往往滞后于刷手技术的迭代。例如,早期刷赞工具以“固定IP、集中操作”为特征,平台通过监测IP异常即可识别;而如今的“分布式刷赞”则通过大量真实手机号注册的“僵尸号”进行分散操作,单个账号的行为模式与普通用户高度相似,传统监测手段失效。此外,刷赞产业链已形成分工明确的专业化生态:从提供手机号注册服务的“号商”,到开发刷赞软件的“技术方”,再到组织水军的“中介”,各环节隐蔽性强,平台单方面打击难以斩断利益链条。

从更深层次看,虚假刷赞的泛滥反映了社交媒体在“流量经济”下的价值扭曲。当平台将用户注意力与商业收益过度绑定,数据便成为衡量成功的唯一标尺,这种“唯数据论”催生了普遍的焦虑与投机心理。破解这一困境,需要平台从“流量至上”转向“质量优先”——例如,将内容互动的真实性(如评论质量、用户停留时长)而非点赞量作为推荐核心,建立更科学的评价体系;同时,加强与监管部门、第三方机构的合作,对刷赞产业链进行全链条打击,提高违法成本。对于用户而言,提升对虚假数据的辨别能力(如查看评论区的真实性、关注账号的历史内容质量)也是倒逼平台生态净化的重要力量。

虚假刷赞是否涉及欺骗用户,本质上是平台责任与商业伦理的试金石。微博作为行业头部平台,其治理态度与能力直接决定了社交媒体生态的健康走向。若继续放任数据泡沫膨胀,最终损害的不仅是用户的信任,更是平台自身的未来。唯有主动切断虚假数据与利益变现的关联,以技术手段筑牢“防火墙”,以制度设计重建“公平秤”,才能真正实现从“数据繁荣”到“生态繁荣”的跨越。毕竟,社交媒体的核心价值永远在于真实的人与人之间的连接,而非被数字游戏扭曲的虚假繁荣。