在微博生态中,互动数据是衡量内容价值与账号影响力的核心指标,直接影响内容在信息流中的推荐权重与商业变现能力。面对自然增长缓慢的互动瓶颈,微博评论刷赞平台应运而生,通过技术手段帮助用户快速提升点赞、评论等互动数据,但其价值实现与风险边界,始终是行业关注的焦点。

微博评论刷赞平台的核心逻辑,在于对平台算法规则的深度解构与模拟。微博的推荐算法会综合互动率(点赞、评论、转发占比)、用户活跃度、内容垂直度等多维度数据,优质内容会通过算法推荐获得更多曝光,形成正向循环。刷赞平台正是抓住这一逻辑,通过技术手段人为提升互动数据,打破自然增长的“冷启动”困境。具体而言,这类平台通常依托分布式IP池、模拟真实用户行为轨迹(如浏览时长、点赞间隔、评论内容个性化)等方式,规避平台算法的异常检测,确保互动数据的“自然度”。例如,在一条新微博发布后,刷赞平台可在短时间内引导不同IP地址的用户进行“点赞+短评”组合,既提升互动总量,又通过评论内容的差异化(如结合话题关键词、使用场景化语言)降低被识别为虚假互动的风险。

对个人用户而言,尤其是内容创作者或中小V,初期因粉丝基数小、内容曝光不足,容易陷入“0互动-低推荐-更少互动”的恶性循环。评论刷赞平台通过快速积累初始互动数据,触发算法推荐机制,让内容被更多潜在用户看到,从而吸引真实粉丝,实现从“数据助推”到“自然增长”的过渡。例如,某美妆博主在推广新产品时,通过刷赞平台在1小时内获得500+点赞与200+评论,使微博进入“热门话题”候选池,最终带动自然转发量增长300%,粉丝新增2000+。这种“杠杆效应”使得刷赞成为中小用户突破流量困境的“加速器”,尤其适合需要快速验证内容价值的场景,如新品测试、活动预热等。

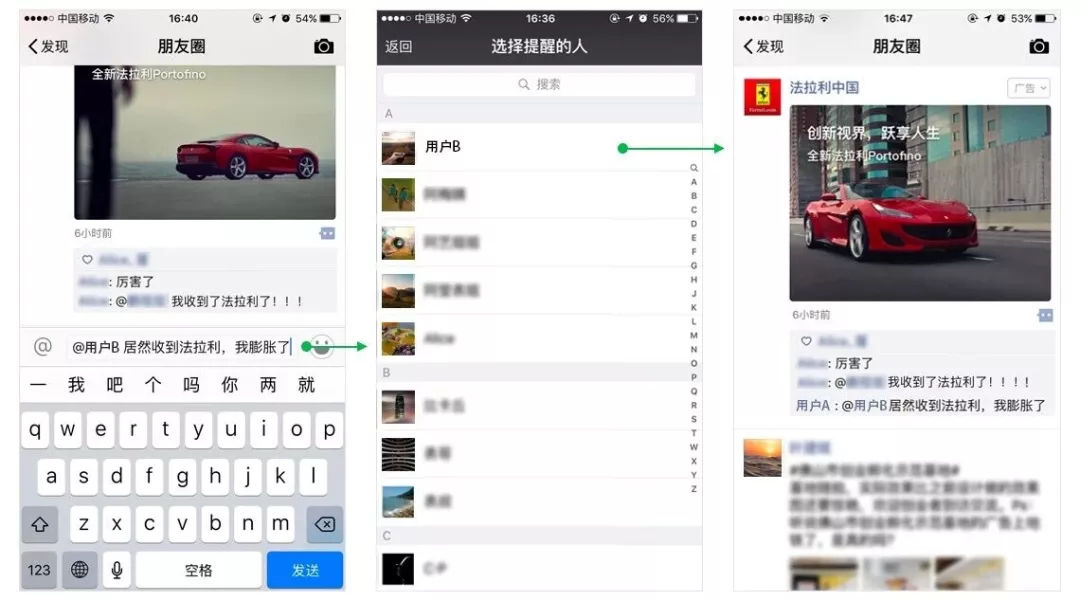

对于企业账号与品牌方,微博评论刷赞平台的价值则体现在“品牌声量构建”与“转化效率提升”上。品牌在微博的营销活动(如话题挑战、抽奖活动)中,高互动数据能直接增强活动热度,吸引更多用户参与。例如,某快消品牌在推出限量款产品时,通过刷赞平台为活动微博积累10万+点赞与5万+评论,使话题登上微博热搜榜,带动线下门店销量同比增长40%。此外,评论内容还可定向设计,如引导用户分享使用体验、提及产品卖点,形成“用户证言”式的口碑传播,比硬广更具说服力。这种“数据+内容”的双重赋能,让品牌在激烈的市场竞争中快速占据用户心智,实现品效合一。

然而,微博评论刷赞平台的应用并非没有风险,其核心挑战在于“数据真实性”与“平台合规性”的博弈。微博平台早已建立完善的反刷量机制,通过AI识别异常数据(如短时间内互动量激增、评论内容高度雷同、IP地址集中等),对违规账号进行限流、封号处理。部分刷赞平台为追求效率,采用“机器批量操作”模式,导致互动数据呈现“非人类特征”——如点赞时间间隔精确到秒、评论内容为“沙发”“前排”等无意义词汇,反而容易被平台判定为虚假互动。更有甚者,部分平台通过“黑产IP池”进行操作,涉及违法违规数据采集,不仅危及用户账号安全,还可能触犯《网络安全法》等相关法规。

更深层次的问题在于,过度依赖刷赞可能导致“数据泡沫”,掩盖真实内容质量短板。当账号长期通过虚假互动维持高数据,容易陷入“数据依赖症”——忽视内容创作与用户运营,最终导致真实粉丝流失。例如,某时尚账号通过刷赞将粉丝互动率维持在5%,但自然互动率不足1%,当平台算法调整后,虚假互动被清理,账号影响力迅速跌落,广告主也因此终止合作。这表明,刷赞只能是“辅助手段”,而非“长久之计”,其价值必须建立在优质内容的基础上,否则只会加速账号的衰败。

从行业趋势看,微博评论刷赞平台正经历从“粗放式刷量”到“精细化运营”的转型。随着用户对内容真实性的要求提升,平台开始提供“定制化服务”:如根据账号定位匹配目标用户画像(如年龄、地域、兴趣标签),生成个性化评论内容;或结合热点话题设计互动话术,提升评论的“场景感”与“传播力”。部分领先平台甚至推出“真实用户互动”模式——通过招募真实用户完成任务,确保互动数据的“真人属性”,既规避平台风险,又提升数据有效性。这种转变反映出刷赞行业从“技术驱动”向“用户需求驱动”的升级,也预示着未来合规化、精细化将成为核心竞争力。

微博评论刷赞平台的出现,本质上是社交媒体时代“流量焦虑”的产物,它为用户提供了快速突破互动瓶颈的工具,却也伴随着数据真实性与平台合规性的双重考验。未来,随着平台算法的持续进化与用户对优质内容需求的提升,单纯依赖刷赞的“捷径思维”将逐渐被淘汰,唯有将数据助推与内容价值、用户运营深度结合,才能实现互动数据的可持续增长,最终在激烈的微博生态中构建真正的核心竞争力。