微博评论刷赞沉底的行为正系统性地侵蚀着用户的核心体验,这种以虚假数据操纵评论区排序的做法,不仅扭曲了信息的真实性,更破坏了平台互动生态的根基。从用户视角看,评论区是微博内容价值的延伸,是获取多元观点、参与公共讨论的关键场域;而当刷赞沉底成为常态,这一场域便逐渐沦为“数据泡沫”的展示区,用户的知情权、选择权与参与权被层层剥夺。

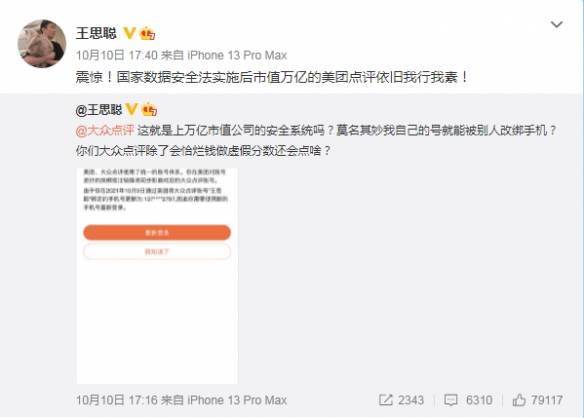

信息真实性在虚假繁荣中崩塌,用户决策成本急剧攀升。微博作为公共信息传播的重要渠道,评论区的高赞评论往往被视为“群体共识”的信号——用户习惯通过点赞量快速判断内容的可信度与参考价值。然而,刷赞沉底行为通过制造虚假的“高赞热评”,人为放大了特定观点的权重。例如,在产品评测类内容下,刷赞评论可能用千篇一律的“质量很好,物流超快”占据前排,掩盖了真实用户反馈的质量缺陷;在社会事件讨论中,极端或片面的观点通过刷赞获得“流量特权”,误导公众对事件的整体认知。这种“劣币驱逐良币”的现象,迫使用户不得不投入更多时间验证信息的真伪,原本高效的决策流程演变为低效的信息筛选游戏。更严重的是,当用户频繁遭遇虚假高赞后,对评论区整体的信任度会持续下降,甚至对平台内容的真实性产生根本性质疑。

互动效率因内容沉底而大幅降低,优质讨论空间被严重挤压。微博评论区的天然价值在于“观点碰撞”,真实、有深度的评论能够引发理性讨论,形成思想激荡;而刷赞沉底行为通过算法漏洞或人为干预,将低质、重复甚至无关的“水军评论”置顶,导致真正有价值的讨论被“沉底”至不可见的位置。例如,一篇关于社会议题的深度分析下,可能涌现出数十条结合个人经历的专业见解,但这些评论因点赞量自然增长缓慢,被刷赞的“广告评论”或“情绪化短评”压在页面底部。用户需要不断下拉刷新才能找到有效信息,互动的“即时性”与“针对性”荡然无存。长此以往,用户参与讨论的积极性受挫——既然有价值的观点难以被看见,为何还要花费时间撰写深度评论?这种互动效率的流失,最终导致评论区沦为“数据表演”的舞台,而非思想交流的广场。

平台信任体系在数据操纵中逐渐瓦解,用户归属感随之弱化。微博作为社交媒体平台,其核心竞争力在于构建了用户与内容、用户与用户之间的信任连接。当刷赞沉底行为泛滥,用户会直观感受到平台对数据真实性的漠视:连评论区的基本点赞数据都能被随意操纵,平台的其他推荐机制、内容审核是否也存在类似问题?这种信任危机直接转化为用户行为的改变——部分用户开始减少对微博的依赖,转向更注重内容真实性的平台;活跃用户则可能采取“消极互动”策略,如关闭评论区、减少点赞行为,以规避虚假信息的干扰。更深远的影响在于,用户对微博“公共属性”的认知会从“讨论空间”退化为“信息橱窗”,原本通过评论建立的情感连接与社区归属感,逐渐被数据泡沫所隔离。

社交关系在虚假互动中被异化,真实连接的纽带趋于松弛。微博的社交属性不仅体现在“关注”与“被关注”,更隐藏在评论区的互动细节中:一条真诚的评论获得自然点赞,用户会感受到观点被认可的社交满足;一次有来有回的讨论,能帮助用户找到志同道合的伙伴。然而,刷赞沉底行为彻底颠覆了这种社交逻辑。当用户发现一条“高赞评论”背后是批量注册的机器账号,或是一条看似热络的讨论实则是“水军”的剧本,对“点赞”这一社交行为的认同感会急剧下降——它不再代表真实的情感共鸣,而是沦为数据操纵的工具。这种异化进一步导致用户对评论区社交价值的怀疑:既然互动可能是虚假的,何必投入真实的情感?最终,评论区作为建立弱连接、拓展社交圈的重要场景,其功能被严重削弱,用户间的真实互动被稀释为冰冷的数字游戏。

从平台治理视角看,刷赞沉底行为的治理难度远超想象。一方面,刷赞手段不断迭代,从早期的“人工点击”到如今的“AI模拟真人行为”,技术隐蔽性越来越高,平台识别成本持续增加;另一方面,部分商业主体为追求流量曝光,主动或默许刷赞行为,形成“需求-供给”的灰色产业链。这种治理滞后性进一步加剧了用户体验的恶化——当用户意识到平台无法有效遏制刷赞沉底时,对平台的信任度会降至冰点。

要破解这一困局,需从算法逻辑、用户教育与平台责任三方面协同发力。算法层面,微博应优化评论区排序机制,引入“点赞真实性”“评论内容质量”“用户互动深度”等多维指标,减少对单一点赞数据的依赖;用户教育层面,需通过产品提示、案例曝光等方式,提升用户对虚假高赞的辨别能力;平台责任层面,则需建立更严格的刷赞处罚机制,对违规账号与商业主体进行“全链路封禁”,切断灰色利益链条。唯有如此,才能让评论区回归“真实信息”“有效讨论”“情感连接”的本质,让用户体验从“数据焦虑”中解脱,重新找回对微博平台的信任与归属感。微博评论刷赞沉底的行为治理,不仅关乎用户体验的优化,更是平台能否在内容时代持续发展的生命线。