批量小号刷名片赞的操作,在社交营销领域早已不是新鲜事,但其可行性却在平台规则迭代与用户信任升级的双重夹击下,正面临前所未有的审视。这种试图通过“数字泡沫”快速提升社交影响力的策略,看似能在短期内制造虚假繁荣,实则暗藏多重风险与隐性成本,其可行性需从技术实现、平台监管、实际价值与长期风险四个维度进行深度拆解。

一、技术可行性:小号批量操作的“伪门槛”与真瓶颈

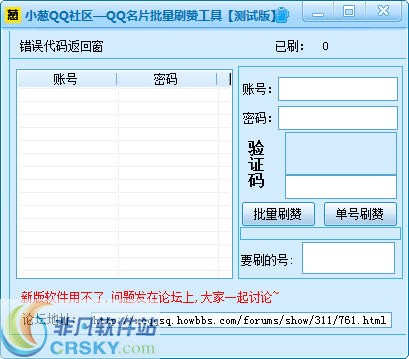

从纯技术角度看,批量小号刷名片赞的操作存在“看似可行实则脆弱”的底层逻辑。小号的获取可通过虚拟号码注册、接码平台批量采购等方式实现,注册成本低至每元数个,为“刷量”提供了基础弹药。配合自动化脚本或第三方工具,可实现单日数百个账号的批量操作,完成对目标账号的名片赞集中投放。然而,这种技术层面的“可行”建立在平台检测机制尚未完全识别的前提下,而现实是,主流社交平台早已构建起多维度的反作弊系统。

平台算法并非仅通过“点赞数量突增”单一指标判断异常,而是综合分析行为模式:小号的注册时间、活跃轨迹、互动频次、设备指纹、IP地址分布等。例如,新注册账号短时间内对同一目标进行高频点赞,或来自同一IP段的账号集中操作,都会触发风控预警。此外,小号的“生命周期”极短——多数批量注册的账号未经过真实用户行为沉淀,一旦被标记为“异常账号”,其点赞数据会被直接清零,甚至连带目标账号被关联降权。技术实现上的“可行”,本质是与平台风控系统的“猫鼠游戏”,而后者在算法迭代中始终占据主动。

二、短期价值:数字泡沫下的“虚假繁荣”与真实收益错位

批量小号刷名片赞的核心吸引力,在于其能快速满足“数据焦虑”——对个人用户而言,高点赞量塑造“人脉广”“受欢迎”的社交形象;对企业账号而言,则是营造“品牌热度高”“产品受欢迎”的营销假象。这种“数据增值”在特定场景下能产生短期收益:例如,求职者通过高赞名片吸引HR注意,销售团队用虚假互动数据提升客户信任,或品牌方在活动期间刷量制造“爆款”假象刺激真实用户跟风。

然而,这种价值的“有效性”高度依赖于信息不对称。当目标受众(如HR、客户、消费者)缺乏辨别能力时,虚假数据可能暂时奏效;但随着用户对社交平台数据真实性的警惕性提升,以及平台逐步开放数据溯源功能(如显示点赞账号的活跃度、互动历史),这种“泡沫价值”正在迅速瓦解。更关键的是,虚假数据无法转化为真实社交关系——高赞名片背后是“僵尸粉”的无效互动,无法带来商业转化或长期人脉积累,本质上是对营销资源的浪费。

三、风险成本:平台监管、用户信任与算法反噬的三重绞杀

批量小号刷名片赞的“不可行性”,更多体现在其高昂的隐性风险成本上。首当其冲的是平台监管风险:微信、领英、小红书等平台均明确禁止“刷量”行为,违规账号将面临功能限制(如禁止点赞、分享)、短期封禁,甚至永久注销。对企业而言,若官方账号因刷量被处罚,不仅损失积累的粉丝资产,更会对品牌公信力造成致命打击。

其次是用户信任体系的崩塌。社交关系的本质是“真实连接”,一旦虚假数据被识破(如点赞账号显示为“无头像、无动态”的僵尸号),目标用户的信任会瞬间瓦解,甚至产生负面联想——“连数据都要造假,产品/服务的真实性如何保证?”这种信任危机的修复成本远高于刷量的短期收益。

更深层的风险来自算法反噬。平台算法的核心逻辑是“奖励优质内容,惩罚异常行为”。虚假点赞数据会干扰算法对内容质量的判断,导致目标账号的推荐权重下降——即“越刷越没流量”。长期依赖小号刷量的账号,会陷入“数据依赖-算法降权-更依赖刷量”的恶性循环,最终失去通过优质内容自然增长的能力。

四、趋势替代:从“数字造假”到“真实社交价值”的范式转移

随着社交平台对数据真实性的重视程度提升,以及用户对“优质内容”“真实互动”的需求升级,批量小号刷名片赞的“可行性”正被时代趋势彻底淘汰。取而代之的,是“以真实价值为核心的社交增长逻辑”。例如,通过输出专业内容(如行业洞察、实用教程)吸引精准用户,参与社群互动建立深度连接,或通过真实案例展示提升信任度——这些方式虽然增长速度较慢,但积累的社交资产(粉丝粘性、品牌口碑、商业转化)具有长期价值。

对企业而言,与其投入成本批量注册小号刷赞,不如优化“名片内容设计”——用清晰的个人简介、专业标签、过往成果吸引用户主动点赞;对个人用户而言,与其依赖虚假数据包装形象,不如通过真实社交互动(如一对一沟通、价值输出)建立有意义的人脉关系。这种“去泡沫化”的社交生态,正在让刷量操作失去生存土壤。

批量小号刷名片赞的操作,在技术层面看似存在“捷径”,但在平台监管、用户信任与算法逻辑的三重约束下,其“可行性”已趋近于零。真正的社交影响力,从来不是数字堆砌的泡沫,而是真实价值连接的结果。在社交营销的下半场,放弃对“虚假数据”的执念,回归“内容为王、真实至上”的本质,才是可持续发展的唯一路径。