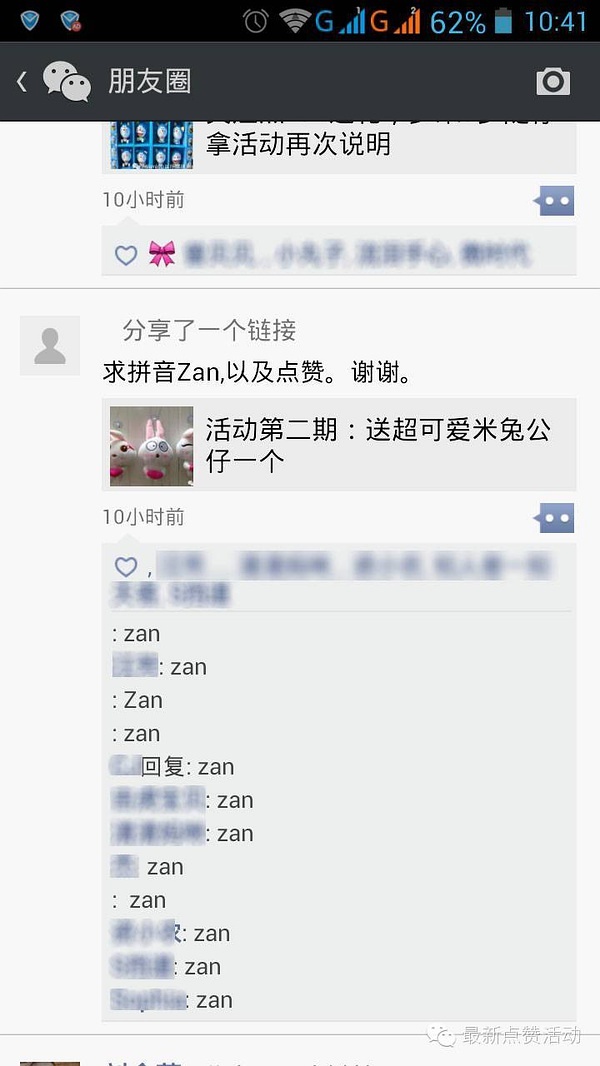

微信活动点赞刷票是否违规?这一问题已成为品牌方、营销从业者及普通用户共同关注的焦点。随着微信生态内活动营销的爆发式增长,点赞、投票、助力等互动形式成为提升活动热度的常见手段,但“刷票”行为的灰色地带也随之凸显——从人工水军到自动化工具,从个人刷量到产业链化运作,这种看似“高效”的增长方式,实则游走在违规的边缘。

从平台规则层面看,微信活动点赞刷票的违规性并非模糊地带。《微信外部链接内容管理规范》明确禁止“通过第三方工具或技术手段,对用户数据进行刷量、刷赞、刷投票等操作”;《微信平台运营规范》亦指出,“任何以虚假方式提升内容互动量、传播量的行为,均属于违规操作”。这意味着,无论是活动主办方主动组织刷票,还是参与者通过非正常手段拉票,均违反了微信平台的底层规则。平台对违规行为的处罚力度也在不断升级,包括但不限于限制活动传播、封禁账号、扣除信用分,甚至将违规主体纳入平台黑名单。某知名母婴品牌曾因在微信投票活动中雇佣水军刷票,被平台判定为“数据造假”,不仅活动页面被强制下线,其公众号还被暂停功能7天,最终导致营销投入付诸东流。

除了明确的规则约束,点赞刷票行为更触及商业伦理的底线。微信活动的核心价值在于“连接真实用户”,通过真实互动传递品牌信息、沉淀用户资产。而刷票行为通过虚假数据制造“繁荣假象”,不仅扭曲了活动的真实效果,更对其他参与者构成不公平竞争。例如,在评选类活动中,普通用户的真实投票被刷票数据淹没,不仅挫伤参与积极性,更可能让真正优质的内容或选手被埋没,违背了活动“公平、公正、公开”的初衷。从长远看,这种“劣币驱逐良币”的现象,会破坏微信活动的生态信任——当用户发现活动结果由数据而非真实意愿决定时,对微信活动的参与意愿和信任度将大幅下降,最终损害所有活动参与者的利益。

当刷票行为成为部分活动的“潜规则”,其对微信活动生态的破坏是系统性的。对主办方而言,依赖刷票数据制定营销策略,无异于“盲人摸象”。某教育机构曾因微信投票活动的刷票数据误判市场需求,错误推出课程产品,最终导致客诉率上升30%。对参与者而言,刷票行为助长了“投机取巧”的心态,忽视了对活动内容的真实理解和深度互动。例如,在公益类活动中,本应通过传播公益理念吸引用户参与,却异化为“比拼谁的钱包更鼓”的刷票竞赛,背离了公益活动的初心。对平台而言,刷票行为不仅浪费了服务器资源,更削弱了微信作为社交平台的公信力——当用户对微信活动的真实性产生怀疑时,整个社交生态的商业价值将被透支。

值得注意的是,微信活动点赞刷票的违规认定并非“一刀切”,而是区分了“正常互动”与“非正常手段”。例如,用户通过分享活动链接邀请好友自然点赞,属于正常互动行为;而使用自动化脚本、虚拟手机号、模拟器等技术手段批量刷票,或通过地下产业链购买“点赞服务”,则明确构成违规。这种区分体现了平台对“真实互动”的保护,也要求活动主办方在设计活动时,需规避“唯数据论”的考核机制,转而关注用户参与深度、内容传播质量等更核心的指标。

面对刷票行为的治理挑战,微信平台正从技术手段和规则完善两方面发力。一方面,通过AI算法识别异常数据行为,例如同一IP短时间内大量投票、投票用户账号无历史互动记录、投票行为呈现规律性时间间隔等,这些技术手段能有效拦截大部分自动化刷票行为。另一方面,平台逐步推行“活动备案制”,要求大型活动主办方提交活动方案,平台提前介入审核,从源头上规避刷票风险。对用户而言,提高对刷票行为的辨识能力、拒绝参与刷票组织,也是维护活动生态的重要一环——毕竟,只有真实的数据,才能反映活动的真实价值。

微信活动点赞刷票是否违规?答案早已清晰。它不仅是平台规则的“红线”,更是商业伦理的“底线”。在流量红利逐渐消退的今天,微信活动的价值回归“真实用户”与“真实互动”已是必然趋势。对品牌方而言,与其在刷票的“灰色地带”铤而走险,不如将精力投入到活动内容的创新与用户体验的优化上——毕竟,能真正打动用户的活动,从来不需要虚假数据的“加持”。唯有坚守合规底线、尊重真实价值,微信活动营销才能在健康的生态中持续生长,实现品牌与用户的双赢。