在短视频流量红利见顶的当下,抖音、快手上“快速增加粉丝”的诱惑,让不少创作者将目光投向了各类刷赞刷粉丝软件。这类工具打着“一键涨粉”“数据暴涨”的旗号,宣称能帮账号在短时间内突破流量瓶颈。但抖音快手刷赞刷粉丝软件真的能实现可持续的粉丝增长吗?其背后的数据泡沫与隐性风险,远比表面数据更值得关注。

刷赞刷粉丝软件的运作逻辑:技术伪装下的“虚假繁荣”

抖音快手刷赞刷粉丝软件的核心逻辑,本质是通过技术手段模拟真实用户行为,制造虚假互动数据。这类软件通常分为三类:一是“模拟器刷量”,通过批量虚拟账号自动点赞、关注、评论,利用脚本程序实现“无人化操作”;二是“真人水军平台”,组织真人用户完成指定任务,单价低至0.1元/赞,看似更“真实”,实则仍是低效互动;三是“数据接口破解”,通过非法接入平台API接口,直接修改后台数据库,这种方式风险极高,易触发平台安全警报。

这些工具的“技术壁垒”其实并不高。据业内人士透露,市面上多数刷赞软件的核心代码源于开源程序,只需简单修改参数即可适配不同平台。它们利用了平台算法对“增量数据”的即时性偏好——当账号在短时间内出现异常增长(如1小时新增1万粉丝),算法会先将其判定为“潜力内容”推入流量池,但这种“伪爆款”往往缺乏真实用户留存,最终沦为“数据泡沫”。

“快速增加粉丝”的表象陷阱:短期数据≠长期价值

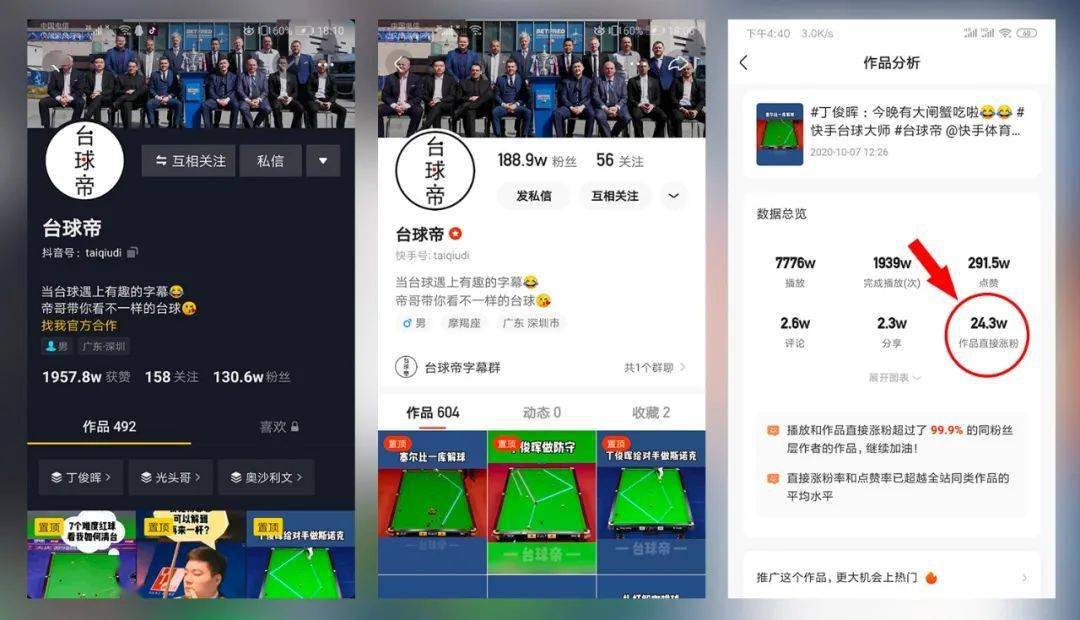

刷赞刷粉丝软件最诱人的,是立竿见影的数据效果。一个新账号可能通过软件在三天内从0涨到10万粉丝,主页点赞数突破百万,看起来仿佛“一夜爆红”。但这种“快速增加粉丝”的背后,是严重的“数据失真”。

首先,虚假粉丝无法转化为有效互动。抖音快手的算法核心是“完播率”“互动率”“粉丝粘性”等维度,而非单纯的粉丝数量。刷来的粉丝多为“僵尸号”或“低质水军”,他们不会观看视频、不会评论、不会分享,导致账号的“互动率远低于行业均值”。例如,一个10万粉丝的账号,若真实互动量不足500,算法会判定为“内容质量差”,从而减少流量推荐,形成“高粉低曝”的尴尬局面。

其次,虚假数据会误导创作方向。创作者若依赖刷量数据判断内容偏好,可能误判用户需求。比如某条通过刷量获得百万赞的视频,实际真实用户不足10%,却让创作者误以为“这类内容受欢迎”,持续投入创作,最终导致内容与受众脱节,账号自然流失。

平台反制升级:从“限流”到“封号”的代价

随着抖音、快手对内容生态的重视,平台对刷量行为的打击已进入“精准化时代”。目前,两大平台均部署了多维度反作弊系统:通过分析用户行为轨迹(如同一IP批量操作)、数据增长曲线(如粉丝量呈线性增长而非自然波动)、互动特征(如评论内容高度雷同)等,可快速识别异常账号。

一旦被判定为刷量,轻则“限流”——视频推送量骤降,粉丝无法在推荐页看到内容;重则“封号”——永久封禁或降权至“普通用户账号”,此前积累的数据清零。2023年,抖音就曾一次性封禁涉及刷量的账号超50万个,其中不少是拥有数万粉丝的中腰部创作者。更关键的是,刷量行为会留下“数据痕迹”,即使更换账号重新注册,平台仍可通过设备指纹、行为特征等关联信息识别,导致创作者“信用破产”。

真实粉丝的增长逻辑:内容为王,而非“捷径”

与其依赖刷赞刷粉丝软件的“快速增加粉丝”,不如回归短视频行业的本质:以优质内容为核心,实现粉丝的自然沉淀。抖音快手的算法机制,本质是“优质内容筛选器”——那些能引发用户共鸣、提供价值(如知识、情感、娱乐)的内容,会通过用户互动数据(完播、评论、转发)被算法识别,从而获得更多流量推荐,形成“内容-流量-粉丝”的正向循环。

例如,知识类博主“无穷小亮的科普日常”通过扎实的科普内容和幽默的表达,在三年内积累超2000万粉丝,其粉丝粘性极高,视频平均互动率稳定在5%以上;生活类创作者“张同学”则以极致真实的乡村生活场景,用镜头语言打动用户,单条视频最高播放量超3亿,粉丝增长从未依赖任何“捷径”。这些案例证明,真正的粉丝增长,是内容价值与用户需求的深度匹配,而非数据的虚假堆砌。

行业生态的理性回归:拒绝泡沫,拥抱长期主义

短视频行业已从“流量野蛮生长”进入“质量深耕阶段”。对于创作者而言,刷赞刷粉丝软件看似“捷径”,实则是“饮鸩止渴”——它不仅会消耗创作者的精力与资金,更会破坏账号的长期价值。对于平台而言,虚假流量会稀释用户体验,损害广告主的投放信心,最终破坏整个生态的健康。

与其追求“快速增加粉丝”的虚假繁荣,不如沉下心打磨内容:找准垂直领域,深耕用户需求,通过持续输出有价值的内容吸引精准粉丝。同时,善用平台工具(如抖音的“创作灵感”、快手的“数据分析”),优化视频标题、封面、标签,提升内容曝光效率。真正的粉丝增长,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的——用内容打动用户,用价值留住用户,这才是短视频账号长青的唯一路径。