刷说说赞为何频频失败?在社交平台日益注重真实互动的当下,这一看似简单的操作背后,实则隐藏着多重技术逻辑与平台规则的博弈。无论是个人用户试图提升社交影响力,还是商家追求营销曝光,刷说说赞的失败率居高不下,其根源在于对平台机制、用户行为与内容价值的认知偏差。深入剖析失败原因并掌握规避策略,才能在社交互动中实现有效突破。

一、平台反作弊机制升级:异常行为无处遁形

刷说说赞失败的首要原因,在于社交平台反作弊算法的持续进化。现代平台早已具备多维度的行为识别能力,通过分析点赞频率、时间分布、设备特征等数据,精准捕捉异常互动。例如,短时间内对同一用户的多条说说进行高频点赞,或在不同设备上使用同一账号频繁操作,都会触发系统的“流量异常”警报。平台算法会将此类行为判定为“非真实互动”,不仅导致点赞无效,还可能对账号进行限权甚至封禁。此外,平台还会结合用户画像数据,若账号无历史互动记录、关注列表异常或内容偏好单一,其点赞行为会被直接标记为“低可信度”,即使完成操作也难以显示。这种“技术围剿”使得传统刷赞方式——如使用脚本批量操作、依赖代理IP集中点赞——逐渐失效,刷说说赞的失败率自然攀升。

二、用户操作行为失范:细节决定成败

除了技术层面的限制,用户操作行为的规范性也是影响刷说说赞成败的关键。许多失败案例源于对“真实用户行为”的模拟偏差:例如,在凌晨等非活跃时段集中点赞,或对完全不相关领域的说说(如科技类账号突然点赞美妆内容)进行操作,这些行为与普通用户的互动习惯严重脱节。社交平台的行为轨迹模型会记录用户的“点赞-浏览-评论”路径,若某账号的点赞行为缺乏自然过渡(如先浏览再点赞,或偶尔评论互动),系统会判定为“机器行为”。此外,账号本身的“健康度”同样重要:新注册账号无历史动态、无真实社交关系链,或频繁切换登录设备,其点赞权重会被系统大幅降低。这些细节上的疏忽,使得刷说说赞的努力付诸东流,最终以“失败告终”。

三、内容质量与互动匹配度:无效点赞难逃算法过滤

刷说说赞并非简单的“数字游戏”,其效果与内容本身的吸引力直接相关。若被点赞的说说内容质量低下——如广告堆砌、逻辑混乱、缺乏情感共鸣——即使通过技术手段获得点赞,用户停留时间短、无后续互动(评论、转发),平台算法也会将其判定为“低价值互动”。这类“无效点赞”不仅无法提升账号权重,反而会降低内容在推荐池中的优先级。例如,某条说说获得100个点赞却无任何评论,与另一条获得50个点赞但附带20条评论的内容,后者会被系统认为更具传播价值,前者的“虚假繁荣”则容易被识别并过滤。因此,刷说说赞若脱离内容质量支撑,本质上是对平台算法的“逆向挑战”,失败率自然居高不下。

四、工具与技术应用的局限性:低效工具加速失败

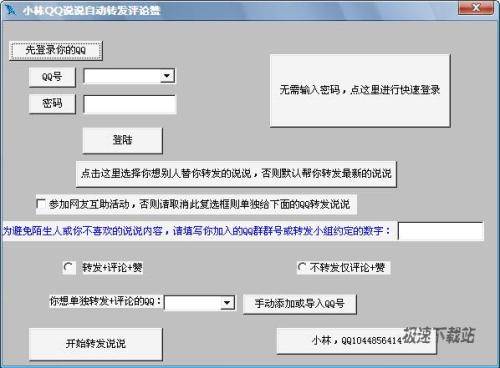

部分用户依赖第三方刷赞工具,试图通过技术捷径实现目标,却忽视了工具本身的技术局限性。市面上多数刷赞脚本存在逻辑固化、适配性差的问题:无法模拟不同用户的操作延迟(如0.5-3秒的随机间隔),或对平台更新的交互逻辑(如滑块验证、点击确认)响应不及时。此外,低质量代理IP的滥用(如使用已被平台封禁的IP段、频繁切换IP导致网络波动)会直接触发风控机制,导致账号被标记。更关键的是,许多工具缺乏“行为模拟”功能,如无法模拟用户先浏览首页再进入个人主页点赞,或点赞后偶尔浏览该用户的其他内容,这种“机械式操作”与真实用户行为差异显著,极易被系统识别。工具的低效与僵化,使得刷说说赞的失败风险成倍增加。

五、规避失败的核心策略:回归真实互动本质

要提升刷说说赞的成功率,需从“技术对抗”转向“策略优化”,核心在于模拟真实用户行为并尊重平台规则。首先,账号养号是基础:新账号应通过日常互动(如正常浏览、评论、发布动态)积累社交权重,建立真实的用户画像,避免被系统判定为“营销号”。其次,操作行为需“拟人化”:控制点赞频率(每小时不超过10次),选择用户活跃时段(如早8-9点、晚8-10点),互动内容与账号定位相关(如美食账号点赞美食类说说),并穿插少量评论、转发等行为,形成自然的互动轨迹。再次,内容质量是核心:若为自身账号刷赞,需优化说说内容(如添加原创图片、引发共鸣的话题),提升用户自发互动意愿;若为他人账号刷赞,优先选择优质内容,避免无效操作。最后,工具选择需谨慎:优先具备“行为模拟”“IP轮换”“风控规避”功能的合规工具,避免使用低价、开源的脚本,降低账号风险。

刷说说赞失败的根源,本质上是违背了社交平台“真实、有价值互动”的核心逻辑。在算法日益智能的今天,任何试图通过捷径获取流量的行为,终将被规则反噬。唯有回归内容创作本质,提升账号真实互动能力,才能在社交生态中实现长效发展。刷说说赞并非不可行,但需以“用户思维”替代“技术思维”,在合规框架内实现精准触达——这既是规避失败的关键,也是社交互动的终极价值所在。