抖音粉丝点赞怎么刷才不被限?这是许多创作者在流量焦虑中反复追问的问题,却很少有人真正触及核心——平台的限流逻辑并非针对“点赞”本身,而是对“非真实行为”的精准打击。当创作者试图用机械化的方式“刷”数据时,早已在算法的行为分析模型中暴露了破绽。想要安全提升点赞量,关键在于理解抖音的“用户行为模拟逻辑”,用近乎真实用户的互动路径,让每一次点赞都成为“有效信号”而非“异常噪音”。

抖音的流量分发机制建立在“流量池”模型之上,每个账号都会根据初始数据表现进入不同层级的流量池,而点赞、评论、转发等互动数据是判断账号质量的核心指标。算法在识别异常行为时,并非简单看点赞数量的增长速度,而是通过多维度的行为特征建模:比如点赞的集中时段是否与用户活跃规律冲突、点赞内容是否与账号历史垂直领域匹配、点赞后是否有后续的评论或收藏行为、操作设备的环境是否稳定等。当这些特征与真实用户的“行为指纹”出现偏差时,系统就会判定为“非自然增长”,触发限流机制。因此,“抖音粉丝点赞怎么刷才不被限”的本质,是构建一套符合平台算法预期的“用户行为模拟系统”。

现实中,绝大多数创作者的“刷赞”行为恰恰踩中了算法的红线。常见的误区包括:使用批量工具在短时间内集中给大量视频点赞、忽略账号垂直领域盲目给热门内容点赞、只点赞不进行任何其他互动、固定时间点重复操作等。这些行为在算法看来,与真实用户的“碎片化、场景化、多样化”互动模式截然不同。真实用户刷抖音时,往往是在通勤、休息等碎片时间随机浏览,看到感兴趣的内容才会点赞,且点赞后会习惯性滑动评论区、关注创作者,甚至分享给好友。这种“点赞-评论-关注-分享”的链式行为,才是算法认可的有效互动路径。而单纯追求点赞数量的“刷赞”,相当于在算法的“行为安检”中亮起了红灯。

那么,如何才能让“刷点赞”的行为更接近真实用户?核心在于“分散化”与“场景化”的平衡。分散化不仅指时间上的分散,更指行为路径的分散。比如,给一个视频点赞后,可以停留15-30秒观看完播,再进入评论区随机浏览1-2条评论,甚至对其中一条进行简单回复(如“学到了”“太真实了”),这种“点赞+完播+评论”的组合行为,远比单纯的点赞更能让算法信服。场景化则要求点赞内容与账号定位强相关,美妆账号给美妆教程点赞,美食账号给探店视频点赞,这种垂直领域的精准互动,既能提升账号权重,又能避免算法判定为“异常关注”。同时,每次点赞的间隔时间应控制在3-5分钟以上,模拟用户刷视频的自然节奏,避免在1小时内给超过10个视频点赞——这种高频操作在算法模型中会被标记为“机器人行为”。

账号本身的“健康度”也直接影响点赞的“有效性”。新注册账号频繁刷点赞,很容易被系统判定为营销号,因为真实用户在初期通常会先浏览、关注、少量互动,而非立即大规模操作。因此,“养号”是安全刷点赞的前提:完善头像、昵称、简介等基础信息,持续发布垂直领域内容,初期通过自然互动积累粉丝,让账号拥有基础的“用户信任度”。当账号权重提升后,同样的点赞行为带来的流量加权会更高,且被限流的风险更低。此外,多设备登录、频繁切换IP也是大忌,算法会通过设备指纹和IP地址稳定性判断账号归属,同一账号在短时间内用不同设备登录,极易触发风控机制。

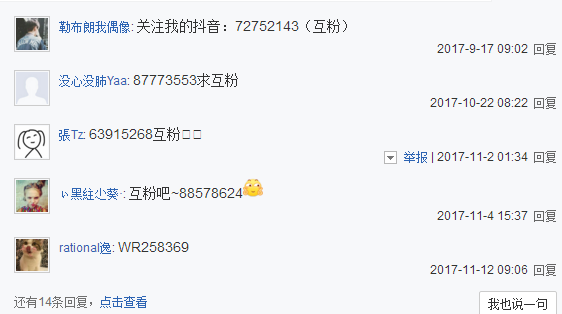

工具的使用必须服务于“模拟真实”而非“替代真实”。市面上一些辅助工具虽然能实现自动点赞,但若不能设置随机时间、随机内容、随机互动路径,反而会成为“限流加速器”。更稳妥的方式是半人工操作:通过矩阵账号或朋友互助,让不同真实用户给目标视频点赞,每个账号点赞后附带一句简短评论(如“支持原创”“内容不错”),这种“真人+真评”的模式,即使数量增长稍慢,却能通过算法的“真人行为校验”。对于创作者自身而言,与其花时间研究“抖音粉丝点赞怎么刷才不被限”,不如将精力放在优化内容质量——优质内容能自然激发用户点赞欲望,这才是最安全、最有效的“点赞增长策略”。

从长远来看,“刷点赞”终究是治标不治标的流量焦虑缓解剂,而非账号发展的核心驱动力。抖音算法在不断迭代,对异常行为的识别只会越来越精准,依赖“刷”获得的点赞数据,不仅可能面临限流风险,更会误导创作者对内容的判断——虚假的高互动率会让创作者误以为内容优质,从而偏离真实用户需求。真正可持续的账号增长逻辑,是构建“内容-互动-粉丝-变现”的正向循环:通过优质内容吸引自然点赞,点赞数据推动流量分发,流量带来精准粉丝,粉丝反哺内容创作。这种以用户价值为核心的运营模式,才是应对平台规则变化的终极解法。

归根结底,“抖音粉丝点赞怎么刷才不被限”的答案,藏在平台对“真实用户”的定义里。当你的每一次点赞都像真实用户的“偶然心动”,每一次互动都带着“真实反馈”的温度,算法不仅不会限流,反而会为你推开更多流量的大门。与其在“刷”与“被限”的循环中焦虑,不如回归内容本质——让优质内容自己“长出”点赞,这才是创作者最该掌握的“流量密码”。