在抖音生态中,“花钱刷点赞”一直是创作者绕不开的灰色话题,不少新手或急于求成的账号试图通过这种方式快速获取流量,但随之而来的风险却常被忽视——抖音花钱刷点赞真的会导致封号吗? 答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于平台风控逻辑、操作方式及账号自身状态的综合博弈。事实上,随着抖音算法迭代和风控体系升级,刷点赞早已不是“性价比”高的流量捷径,反而可能成为压垮账号的最后一根稻草。

抖音的流量推荐机制本质是“数据驱动”,算法通过完播率、互动率(点赞、评论、转发)、关注转化、粉丝留存等多维度数据,判断内容质量与用户偏好,从而决定是否推入更大流量池。而“花钱刷点赞”的本质是“数据造假”——通过非自然手段人为放大互动数据,破坏算法的自然判断逻辑。例如,一个新账号发布首条视频,自然播放量仅500,却突然涌来2000个点赞,且这些点赞来自无活跃度的“僵尸号”或短时间内集中注册的异常账号,算法的风控系统会立即标记此类“异常互动模型”。这种模型的核心特征是“数据断层”:点赞量与播放量、评论量、转发量严重不匹配,或互动数据的时间分布呈现“脉冲式”(如凌晨3点突然激增),与真实用户的行为习惯(如晚间活跃高峰)相悖。

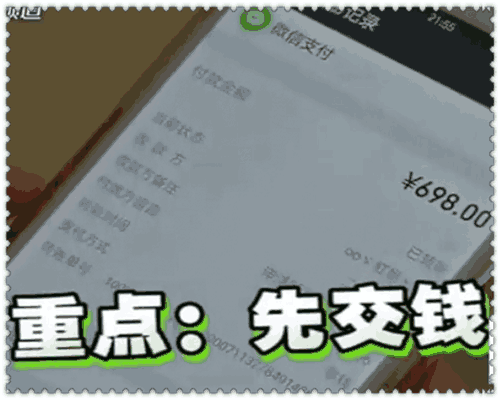

抖音的风控体系并非单一维度的“一刀切”,而是“实时监测+事后审核+用户举报”的三重防线。实时监测依托于AI算法,对账号的互动数据、登录设备、IP地址、行为路径等进行动态分析。例如,同一设备短时间内频繁切换账号、多个账号使用相同WiFi登录且互动行为高度相似(如同时点赞同一视频),都会被判定为“批量操作”。事后审核则通过人工抽检与机器学习结合,对被标记的账号进行数据溯源,若发现点赞数据与第三方黑产工具(如自动刷机、模拟点击软件)相关联,或存在“刷单群”交易记录(如微信转账截图、关键词触发),将直接触发处罚机制。用户举报则是重要补充——当竞争对手或真实用户发现视频互动数据异常(如点赞数远高于评论区人数),可通过“举报作弊”功能提交证据,平台会优先核查此类高优先级举报。

封号与否的关键,在于“违规程度”与“账号权重”的平衡。轻度违规(如偶尔少量刷点赞,且数据波动在算法容忍范围内)可能仅面临“限流”——视频无法进入推荐流量池,仅依靠粉丝播放;中度违规(如频繁刷量、数据异常明显)会被“降权”,账号权重下降,后续视频推荐量持续走低;重度违规(如使用黑产工具刷量、涉及商业交易刷赞、或同时存在刷粉、刷评论等组合行为)则直接触发“封号”,包括短期封禁(3-7天解封)或永久封禁(账号无法登录,内容清空)。值得注意的是,抖音对“新账号”的风控更为严格——注册7天内、粉丝量低于1000的账号,数据异常容忍度极低,一旦被检测到刷点赞,大概率直接永久封禁;而对于万粉以上的成熟账号,平台会给予一定“容错空间”,但若多次违规,同样会被“秋后算账”。

真实案例更能印证这一风险。2023年某美食账号为接推广,通过第三方平台刷了10万点赞,短期内视频播放量破500万,但算法很快发现:该视频的点赞量(10万)与评论量(800)、转发量(300)的比例高达125:1:0.3,远超正常视频的20:1:0.5的均值。同时,点赞用户的设备型号高度集中(80%为低端安卓机),且IP地址均来自三四线城市的小众运营商。平台风控系统判定为“恶意刷量”,不仅限流该账号,还封禁了其关联的3个小号。更严重的是,该账号因“数据造假”被广告商拉入黑名单,商业合作直接终止。

那么,是否完全无法通过“付费”提升互动?其实,合规的“付费推广”与违规的“刷点赞”有本质区别。前者是抖音官方的“DOU+”功能——创作者付费将视频推送给精准目标用户,用户真实观看、点赞后,数据会被纳入算法推荐体系,属于“自然流量+付费流量”的合法叠加;后者则是通过黑产渠道购买虚假互动,数据不与真实用户行为挂钩,纯属“自欺欺人”。此外,达人合作互推、粉丝群精准运营等“半付费”方式,也能在不触碰红线的前提下提升互动,例如邀请千粉小号进行“评论区互动”,引导真实用户参与讨论,既增加账号活跃度,又避免数据异常。

归根结底,抖音生态的核心是“真实连接”,任何试图绕过算法、伪造数据的行为,最终都会被风控体系反噬。花钱刷点赞或许能带来短暂的数据虚荣,却会牺牲账号的长期权重——算法会记住“作弊者”,即使后续回归自然运营,也很难再获得公平的流量分配。对创作者而言,与其在“刷与不刷”间反复试探,不如深耕内容:优化视频开头3秒的完播率、设计引发共鸣的剧情或知识点、引导用户评论互动(如提问“你最喜欢哪道菜?”),这些真实的数据沉淀,才是穿越算法周期的“硬通货”。毕竟,能持续吸引粉丝的,永远是那些真诚传递价值的内容,而非虚假的点赞数字。