在短视频竞争白热化的当下,抖音评论点赞秒刷网已成为不少运营者追求“快速起量”的隐性需求。这种通过技术手段短时间内批量提升互动数据的方式,看似能破解流量焦虑,但其实现逻辑与合规边界却常被忽视。事实上,抖音评论点赞秒刷网的“快速实现”并非简单的工具堆砌,而是技术拟真度、平台规则适配性与运营策略协同的结果,唯有拆解其核心逻辑,才能在效率与风险间找到平衡点。

一、技术内核:从“批量操作”到“行为拟真”的进阶

抖音评论点赞秒刷网的技术实现,本质是对平台风控系统的“逆向工程”。早期秒刷多依赖简单脚本模拟点击,通过固定IP、设备批量操作,但如今抖音的风控引擎已升级为多维度动态监测——从设备指纹(硬件参数+环境变量)、用户行为序列(浏览时长、滑动速度、评论关键词分布)到IP地理位置(运营商归属、机房类型),任何异常组合都会触发预警。因此,现代秒刷技术的核心已从“量”的堆砌转向“质”的拟真:例如,点赞操作需模拟真实用户的“延迟响应”(3-10秒随机间隔),评论内容需结合视频主题生成差异化文本(避免复制粘贴),甚至需配合“完播率”“关注转化”等辅助行为构建“完整用户链路”。部分高级秒刷网甚至会接入分布式节点池,通过动态IP轮换(如单日切换20+省份IP)和设备云模拟(不同机型+系统版本),让数据在平台看来更接近“自然流量涌入”。

二、实操路径:工具选择与参数配置的关键细节

要快速实现抖音评论点赞秒刷,需从工具、参数、节奏三方面精细化把控。工具选择上,市面上的秒刷网可分为“API接口型”与“脚本模拟型”:前者对接抖音开放平台(如企业号API),数据更稳定但需资质审核;后者通过逆向解析客户端协议,灵活性高但风险较大。建议优先选择有风控补偿机制的合规平台,例如部分秒刷网会提供“数据兜底服务”——若因平台检测导致数据回落,可免费补充增量,这在一定程度上降低了试错成本。

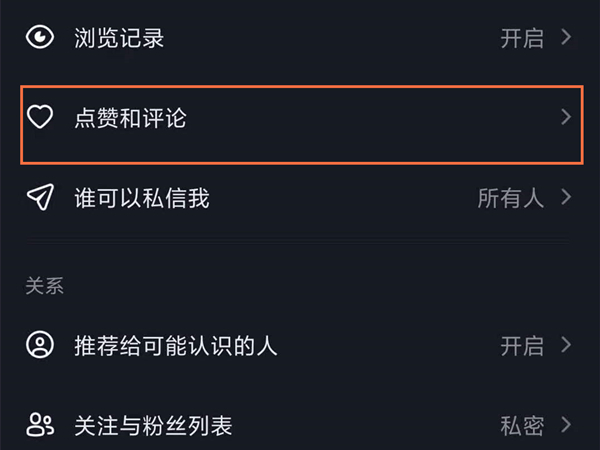

参数配置则需遵循“千人千面”原则:新账号初期应控制单日点赞量上限(不超过500次,避免触发“流量异常”阈值),评论内容需结合视频标签生成(如美食视频用“太香了!求教程”“第3次刷到,必须点赞”等高频句式),且需搭配10%-20%的“负面评论”(如“一般般吧”“没想象中好”)以增加真实性。节奏上,可采用“脉冲式投放”——例如在视频发布后的30分钟内集中投放30%点赞量,后续2小时内分3-4次递增,模拟“自然发酵”过程,而非一次性刷满,这能有效规避平台“瞬时流量异常”的判定。

三、合规边界:当“快速实现”遇上平台规则

尽管技术手段不断升级,但抖音对虚假互动的打击从未松懈。2023年平台升级的“啄木鸟系统”已能通过AI识别“非人类行为特征”:如评论中频繁出现emoji堆砌(如“👍👍👍”“❤️❤️❤️”)、点赞时间呈整点规律(如14:00、15:00集中爆发)、账号无历史互动记录突然大量评论等。违规秒刷的代价不仅是数据清零,更可能导致账号限流甚至封禁,尤其是对依赖自然流量的创作者而言,因小失大。

因此,“快速实现”的前提是坚守合规底线:一是避免使用“破解版”“免费秒刷工具”,这类工具常携带恶意脚本,存在账号信息泄露风险;二是控制数据增幅比例(单周点赞量增长不超过200%,与账号粉丝量级匹配);三是结合真实运营,例如通过秒刷评论引导真人互动(如秒刷评论后,运营者及时回复“教程已发私信,欢迎交流”),将虚假流量转化为真实用户触点。事实上,平台对“合理增量”的容忍度高于“绝对真实”,只要数据波动符合用户增长模型,适度秒刷可作为冷启动阶段的“助推器”,而非“救命稻草”。

四、长期价值:从“数据造假”到“运营杠杆”的思维转变

许多运营者陷入“秒刷依赖症”的根源,是将评论点赞视为“流量密码”而非“运营指标”。事实上,抖音的推荐算法更看重“互动质量”——例如评论区的用户停留时长、回复率、话题延伸度,而非单纯的点赞数量。秒刷的真正价值,在于为优质内容提供“初始势能”:当一条新视频通过合理秒刷获得1000点赞+200评论后,算法会将其判定为“高潜力内容”,从而推入更大的流量池,此时若内容本身足够优质,便能撬动自然流量,形成“秒刷启动-算法推荐-用户真实互动-数据持续增长”的正向循环。

反之,若内容空洞却依赖秒刷刷量,最终只会陷入“高互动-低完播-低转化”的算法降级陷阱。因此,快速实现抖音评论点赞秒刷网的核心,并非追求“秒级刷屏”的视觉冲击,而是将其纳入“内容-流量-转化”的运营链路中,作为撬动算法的杠杆,而非流量造假的工具。正如行业资深人士所言:“数据是内容的镜子,镜子能照出光,也能照出疤——没有内容支撑的秒刷,不过是给镜子贴了一层假光。”

在短视频生态日益规范的今天,抖音评论点赞秒刷网的“快速实现”早已超越了技术本身,成为对运营者合规意识、数据思维与内容判断力的综合考验。唯有将技术工具置于真实场景中,以合规为界、以内容为本,才能让“秒刷”从流量焦虑的解药,变成运营策略的催化剂,最终实现数据与价值的双赢。