手机说说刷赞软件,本质是通过技术手段模拟真实用户互动行为,以提升社交平台“说说”内容点赞量的工具。在碎片化社交时代,点赞作为最轻量级的社交反馈,已成为衡量内容传播力的核心指标之一,而这类软件正是抓住了用户对“社交可见性”的需求,通过精准的流量导入与互动设计,实现了点赞效果的数量级提升。这类软件通常以“一键刷赞”“智能涨粉”为卖点,背后依托的是对社交平台算法逻辑的深度解析,以及用户行为数据的规模化复刻,其核心价值在于帮助用户突破自然流量瓶颈,在短时间内构建起“高热度”的社交表象。

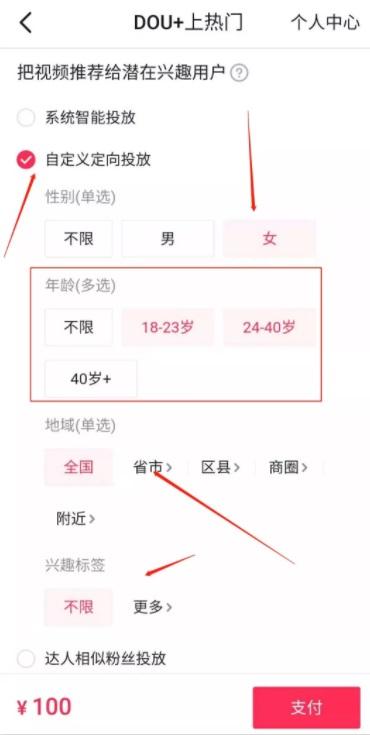

从技术实现层面看,手机说说刷赞软件提升点赞效果的核心,在于构建了“真实用户行为模拟”的技术闭环。一方面,通过设备指纹模拟与IP地址池轮换,规避平台反作弊系统的检测,确保点赞请求来自不同虚拟用户;另一方面,结合社交平台的推荐算法逻辑,在用户活跃时段(如早晚通勤、午休)进行批量互动,让内容进入平台的“流量池”,触发自然推荐机制,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。部分高端软件还会模拟“浏览-停留-点赞-评论”的完整行为链路,甚至结合用户兴趣标签定向推送,使点赞数据更具“真实性”,从而提升内容的算法权重。这种技术逻辑的本质,是利用平台的“互动反馈优先”机制,将人工干预转化为看似自然的流量增长。

在应用场景中,手机说说刷赞软件的用户群体呈现多元化特征。普通用户多用于满足社交认同需求——学生党通过高点赞说说提升校园存在感,职场人士借热门内容拓展人脉圈,创作者则依赖点赞数据增强账号权重。商业用户的需求更为直接:商家通过刷赞推广活动信息,提升品牌曝光;自媒体账号用点赞数据吸引广告合作,实现流量变现。值得注意的是,这类软件的“提升点赞效果”并非单纯数字堆砌,而是与用户的内容策略深度绑定。例如,结合热点话题发布内容,配合软件的精准点赞,能显著提升内容的传播穿透力;而针对特定地域或兴趣群体的定向刷赞,则能帮助内容实现圈层化触达,让点赞从“数字符号”转化为“社交货币”。

然而,手机说说刷赞软件的“提升点赞效果”背后,暗藏着对社交生态的隐性重塑。从用户心理层面看,高点赞带来的“被认可感”会形成依赖,导致用户过度关注数据而非内容质量,陷入“为刷赞而创作”的恶性循环。从平台生态角度看,大规模虚假互动会稀释真实内容的曝光机会,算法推荐的精准度下降,最终损害用户体验。更关键的是,随着平台反作弊技术的升级,如基于AI的用户行为识别、设备指纹库的完善,传统刷赞软件的生存空间被不断压缩,其“提升点赞效果”的稳定性面临巨大挑战——今天能刷出1000赞,明天可能因账号异常被限流,甚至封禁。

从行业趋势看,手机说说刷赞软件正经历从“粗放刷量”到“精准互动”的转型。部分开发者开始尝试结合大数据分析,为用户提供“点赞+评论+转发”的组合式服务,通过多维度互动模拟提升内容权重;另一些则转向“私域流量运营”,帮助用户将刷来的点赞转化为粉丝沉淀,通过后续的社群运营实现长期价值。但这种转型能否真正提升“社交价值”,仍存疑虑——毕竟,点赞的本质是“真实情感的表达”,当技术能轻易复制这种表达时,其意义便被解构了。对用户而言,与其依赖工具制造虚假繁荣,不如深耕内容本身:用真诚的文字引发共鸣,用独特的视角吸引关注,这才是“提升点赞效果”的底层逻辑。

归根结底,手机说说刷赞软件的出现,是社交时代“数据焦虑”的产物,其“提升点赞效果”的技术逻辑虽能短期见效,却无法替代真实社交关系的构建。在算法日益智能、平台监管趋严的背景下,用户需要重新审视点赞的意义:它不是社交的终点,而是内容与情感共鸣的起点。唯有回归“内容为王”的本质,让每一份点赞都承载真实的认同,才能在社交的浪潮中,既赢得数字的认可,也收获内心的丰盈。