在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力、社交价值乃至商业变现能力的关键指标。随之而来的,是对“快速获取点赞”的需求激增,“有没有推荐的免费无广告刷赞软件下载?”这一搜索 query 在各大平台高频出现,折射出用户对高效、低成本涨赞工具的迫切渴望。然而,这一看似简单的需求背后,隐藏着技术逻辑、平台规则、用户心理与商业伦理的多重博弈,免费无广告刷赞软件的真实价值与潜在风险,远超工具本身的表层功能。

社交媒体点赞的价值锚点,早已从单纯的“认同表达”延伸至多维度的现实需求。对个人用户而言,高赞数是社交名片——朋友圈的百赞朋友圈、抖音的10w+点赞视频,不仅满足虚荣心,更可能带来“涨粉-变现”的连锁反应;对商家账号而言,点赞量是信任背书,直接影响品牌曝光与转化效率,尤其是小红书、微博等内容电商平台,“点赞收藏比”直接关系到内容推荐权重;甚至职场人士也需通过点赞数据塑造“专业形象”,例如LinkedIn上的高赞动态可能带来合作机会。这种“点赞焦虑”催生了庞大的“刷赞市场”,而“免费无广告”成为用户筛选工具时的核心诉求,本质是对“零成本获取真实流量”的幻想。

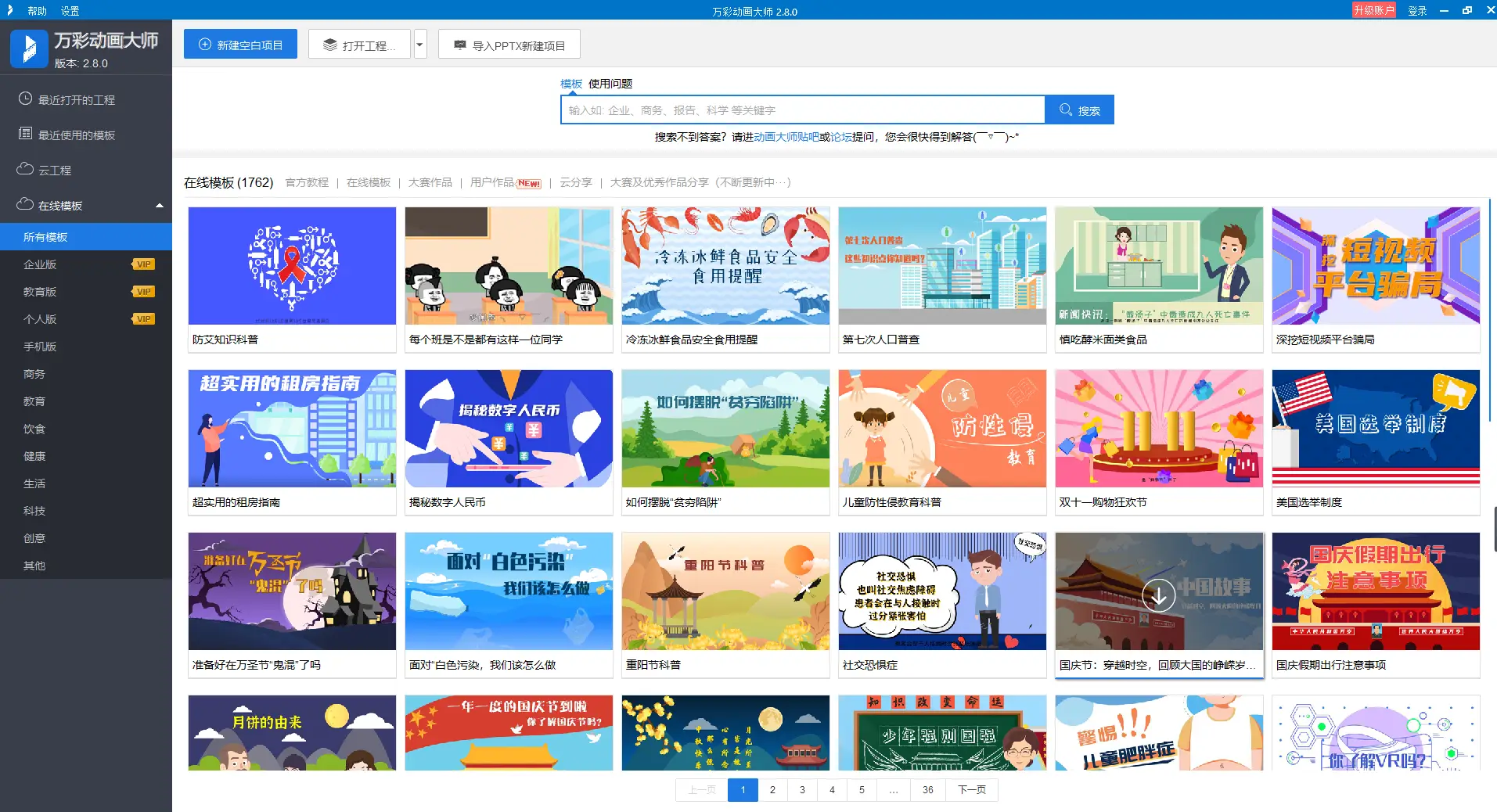

所谓“免费无广告刷赞软件”,通常指宣称能通过技术手段模拟真人点赞、快速提升内容互动量的第三方工具。其常见功能包括:多平台适配(覆盖抖音、快手、小红书、微博等)、自定义点赞量(可设置单条内容的点赞目标)、定时任务(避开平台活跃高峰以降低检测风险)、批量操作(支持多账号同步管理)。理论上,这类软件通过模拟用户行为轨迹(如随机切换IP、模拟滑动停留、间隔性点赞),试图绕过平台反作弊系统的监测。但“免费”与“无广告”的承诺,在实际操作中往往难以成立——技术维护、服务器运营、账号资源储备均需成本,纯粹的“免费无广告”更可能是吸引用户的营销噱头。

从应用场景看,这类软件的用户画像可分为三类:一是内容创作者的“冷启动需求”,尤其是新手博主为突破流量瓶颈,试图通过刷赞获得平台初始推荐;二是中小商家的“低成本推广”,在预算有限时选择刷赞替代付费投流;三是普通用户的“社交补偿心理”,通过虚假数据弥补现实社交中的存在感缺失。然而,其“价值”仅停留在表面数据美化:平台算法早已能识别“异常点赞行为”(如短时间内点赞量激增、无互动痕迹的纯点赞账号),刷赞内容往往会被降权处理,甚至被判定为“作弊”而限流。更关键的是,这类软件提供的“点赞”本质是“僵尸互动”——点赞者并非真实受众,后续无评论、转发、关注等深度行为,无法形成有效社交转化,反而可能误导用户对内容真实价值的判断。

免费无广告刷赞软件的最大隐患,在于其“不可控的隐性成本”。首当其冲的是账号安全风险:多数刷赞软件需用户授权登录第三方账号,实则后台窃取登录凭证、好友列表、私信内容等隐私信息,甚至利用账号进行刷粉、刷量等违规操作,导致账号被封禁。其次是数据隐私泄露风险:部分软件会收集用户设备信息、浏览记录,甚至将数据打包出售给黑灰产产业链,用于精准诈骗或垃圾信息推送。更严峻的是法律风险:根据《网络安全法》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》,使用第三方工具刷量属于数据造假行为,平台可对账号进行禁言、封号处理,情节严重者可能面临法律追责。近年来,抖音、小红书等平台已多次通报“刷赞刷粉”封号案例,累计封禁账号数百万,印证了“免费午餐”背后的高代价。

从行业趋势看,随着平台反作弊技术的迭代升级,刷赞软件的生存空间正被急剧压缩。主流平台已引入AI行为分析模型,通过用户设备指纹、操作习惯、互动路径等多维度数据,精准识别非自然流量。例如,抖音的“啄木鸟系统”能实时监测异常点赞行为,小红书则通过“笔记质量分”综合评估互动数据的真实性,刷赞带来的“虚假繁荣”越来越难逃算法“火眼金睛”。与此同时,用户对“真实互动”的需求也在觉醒——当内容质量成为平台推荐的核心逻辑,当“虚假点赞”无法带来实际收益时,依赖刷赞软件的“捷径思维”正逐渐被市场淘汰。

与其追问“有没有推荐的免费无广告刷赞软件下载”,不如回归社交媒体的本质逻辑:真正的流量密码,从来不是工具的“技术含量”,而是内容的“价值浓度”。对个人创作者而言,深耕垂直领域、输出差异化内容、积极与粉丝互动,才是涨赞涨粉的正道;对商家而言,结合平台规则优化内容选题(如小红书的“干货笔记”、抖音的“剧情短剧”),利用官方工具(如DOU+、薯条)进行精准投放,性价比远高于高风险的刷赞软件。社交媒体的终极意义,是建立人与人之间的真实连接,而非用虚假数据堆砌“数字泡沫”。当用户将精力从“刷量技巧”转向“内容创作”,从“追求点赞数”转向“提升用户粘性”,才能在瞬息万变的流量生态中,找到属于自己的长久立足之地。