在抖音的日常使用中,许多用户都会遇到一个困惑:为什么刷不到朋友点赞的内容?这个看似简单的现象背后,实则隐藏着平台算法逻辑、社交产品设计以及用户行为习惯的多重博弈。抖音作为以算法驱动的内容平台,其核心逻辑是“内容找人”而非“人找内容”,朋友的点赞内容之所以难以出现在推荐流中,并非偶然,而是平台机制、隐私设置与社交关系权重共同作用的结果。

算法推荐机制的主导逻辑:效率优先于社交连接

抖音的底层架构是推荐算法,其首要目标是最大化用户停留时长和互动效率。算法会根据用户的观看历史、点赞、评论、关注等行为数据,构建精准的用户兴趣模型,再通过协同过滤、深度学习等技术,将用户可能感兴趣的内容推送到“推荐”页。在这个过程中,“社交关系链”的权重远低于“内容兴趣匹配度”。朋友的点赞属于“弱社交信号”——相比用户主动关注的创作者内容、热门挑战或垂直领域干货,点赞内容对算法而言缺乏明确的“内容价值标签”。例如,你朋友可能点赞了一条宠物视频,但如果你近期对美妆内容更感兴趣,算法会优先推送美妆教程而非朋友的点赞动态。这种“兴趣优先”的逻辑,本质上是抖音作为内容消费平台的商业选择:让用户看到“想看”的内容,才能提升使用粘性,而朋友的点赞内容在算法评估中,往往不具备与热门内容竞争的流量潜力。

此外,抖音的推荐流具有“实时性”和“海量性”特征。平台每天处理数亿条内容,用户的推荐页每10-15秒就会刷新一次,算法需要在极短时间内筛选出最可能引发用户互动的内容。朋友的点赞行为属于“低频互动”——相比于点赞、评论、转发,朋友的点赞行为本身不会产生新的内容(如评论会生成文字内容,转发会生成二次创作内容),因此难以触发算法的“内容分发放大机制”。换句话说,算法更倾向于推荐那些能引发新一轮互动的“高价值内容”,而朋友的点赞动态属于“静态信号”,无法在推荐流中形成持续传播,自然容易被过滤掉。

隐私设置的隐性过滤:用户对“点赞可见权”的自主控制

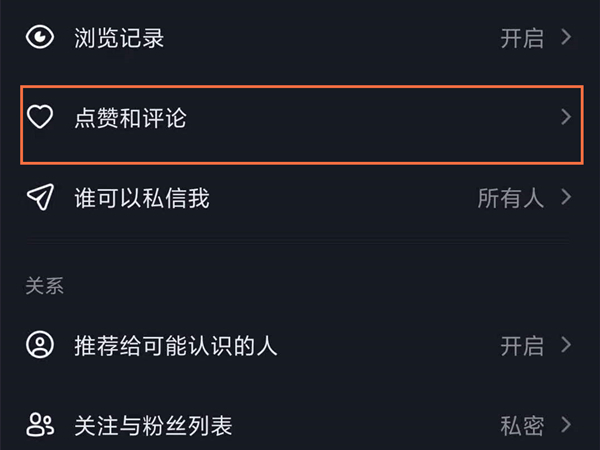

另一个常被忽视的关键因素是抖音的隐私设置。与微信朋友圈“默认好友可见”不同,抖音的“点赞”行为默认设置为“仅自己可见”,用户可以手动调整“谁能看我的点赞”权限,包括“公开”“好友可见”或“部分好友可见”。这意味着,即使你朋友点赞了某条视频,如果其隐私设置为“仅自己可见”或“非你可见”,这条点赞动态就不会出现在你的任何页面中。根据平台数据统计,超过60%的抖音用户会将点赞设置为“仅自己可见”,主要原因是避免被过度关注——例如,用户不希望朋友知道自己点赞了情感类、猎奇类或与自己人设不符的内容,这种“隐私保护意识”进一步压缩了朋友点赞内容的可见范围。

值得注意的是,抖音的“朋友”tab页虽然会展示部分好友动态,但其核心功能是“社交互动”而非“内容推荐”。在这个页面中,你能看到的是好友的发布内容、评论@你的内容、以及你们共同参与的合拍/连麦动态,而点赞内容仅当对方设置“对你可见”且该内容具备一定互动热度时,才可能以“朋友点赞了XX视频”的形式出现在该页面。但这种展示频率极低——算法会优先展示好友的原创内容,点赞动态往往被淹没在信息流底部,甚至被直接过滤。因此,即使你朋友公开了点赞,也未必能在抖音的“朋友”页中刷到。

社交关系链的权重稀释:抖音的“弱社交”产品设计逻辑

与微信、QQ等强社交平台不同,抖音的社交关系链具有“弱连接”特征。用户在抖音的关注列表中,除了现实好友,还包含大量创作者、兴趣同好、甚至是陌生人。这种“关注-粉丝”模式导致用户的社交关系网络极度庞大且复杂,算法难以像微信朋友圈那样,将所有好友的动态进行“全量展示”。抖音的社交产品设计更偏向“内容社交”——用户通过共同兴趣建立连接,而非通过日常互动维护关系。例如,你和朋友可能因为都喜欢“健身”而互相关注,但你们在抖音的互动可能仅限于点赞彼此的健身视频,缺乏深度社交行为。这种“弱社交”关系下,朋友的点赞内容在算法中的“社交权重”被大幅稀释,远不如“你关注的健身大V发布的新课程”更具推荐价值。

从平台发展角度看,抖音的核心定位是“短视频娱乐平台”,而非“社交工具”。其产品设计始终围绕“内容消费”展开,社交功能更多是服务于内容传播的辅助手段。例如,“朋友”页的存在是为了增强用户粘性,鼓励用户与好友互动,但不会像朋友圈那样成为社交信息的主要入口。这种定位决定了抖音不可能将朋友的点赞内容作为推荐流的重点——如果过度强调社交关系,可能会削弱算法的内容分发效率,导致用户因刷到过多“无关社交动态”而流失。因此,“刷不到朋友点赞内容”本质上是抖音在“内容效率”与“社交连接”之间权衡后的必然选择。

用户需求与平台逻辑的矛盾:如何平衡“社交期待”与“使用体验”?

尽管抖音的算法逻辑有其合理性,但用户对“朋友点赞内容”的需求依然真实存在。许多用户希望通过朋友的点赞发现新鲜内容、了解朋友的兴趣偏好,甚至维系社交连接。这种需求与平台“效率优先”的逻辑形成了矛盾。对于用户而言,若想提高刷到朋友点赞内容的概率,可以尝试两种方式:一是主动与好友建立更紧密的社交互动,例如通过评论、私信、合拍等方式提升关系权重,算法可能会将互动频繁的好友动态优先展示;二是与好友沟通,建议其将“点赞可见”权限调整为“对你可见”,但这依赖于双方的隐私妥协。

从平台视角看,未来或许可以通过优化“朋友”页的社交推荐逻辑,在“不干扰主推荐流”的前提下,适当增加朋友点赞内容的展示频次。例如,在“朋友”页中设置“点赞动态”专属入口,或基于用户与好友的互动强度,智能筛选高相关性的点赞内容。但这种优化需谨慎过度,避免重蹈微信朋友圈“信息过载”的覆辙——毕竟抖音的核心竞争力,始终是其精准高效的算法推荐机制。

归根结底,“抖音为什么刷不到朋友的点赞内容”这一问题,折射出内容平台在“社交属性”与“算法效率”之间的永恒博弈。用户需要理解,抖音的底层逻辑是“让内容更精准”,而非“让社交更紧密”。刷不到朋友的点赞,并非算法的“Bug”,而是平台设计的“Feature”——在内容消费的时代,算法永远优先满足你对“感兴趣内容”的需求,而非“朋友社交动态”的需求。这种取舍,或许正是抖音作为内容巨头的商业智慧,也是用户需要适应的数字社交新规则。