在QQ社交生态中,名片赞作为个人形象与社交活跃度的直观体现,始终承载着用户的关注与需求。随着“刷赞”需求的攀升,各类“刷QQ名片赞软件”应运而生,宣称“一键涨赞”“永久防封”,但有没有真正的刷QQ名片赞软件这一问题,始终萦绕在用户心头。事实上,所谓“真正有效”的刷赞软件,本质上是一个建立在信息差与灰色产业链上的伪命题——其“有效性”不仅违背平台规则,更暗藏多重风险,而所谓的“真实”不过是营销话术下的虚假承诺。

一、QQ名片赞的社交价值与刷赞需求的滋生

QQ作为国民级社交工具,名片赞早已超越简单的数字符号,成为个人社交形象的“软实力”。在校园社交中,高赞数可能意味着人缘更好;在商业场景中,微商、个体户常通过高赞数塑造“受欢迎”人设,增强客户信任;甚至在求职社交中,部分用户也会将名片赞视为“社交活跃度”的隐性背书。这种对“赞数”的异化追求,催生了庞大的刷赞需求,而“有没有真正的刷QQ名片赞软件”也因此成为高频搜索词,反映出用户对“捷径”的渴望与对效果的迷茫。

然而,需求的存在不代表供给的合理性。QQ平台的名片赞本质上是基于真实社交关系的互动产物,其核心价值在于“真实连接”。当刷赞试图用虚假数据替代真实互动时,便已偏离了社交的本质。这种矛盾,恰恰让“真正的刷赞软件”成为一个悖论——若追求“真实”,则必须依赖真人互动,这与软件的“自动化”属性冲突;若追求“高效”,则必然触碰平台规则,陷入“封号”风险。

二、刷赞软件的技术原理:无法突破的“真实”瓶颈

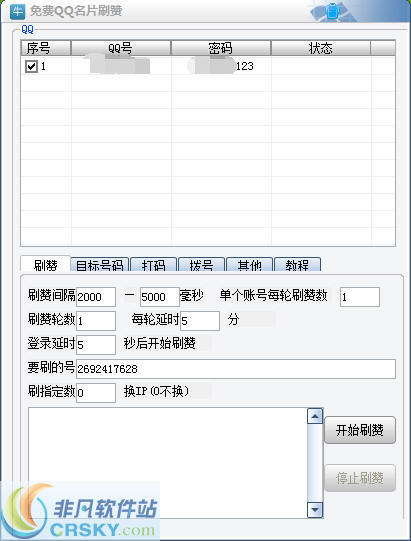

市面上的“刷QQ名片赞软件”通常分为三类:自动化脚本、第三方平台接口、真人点赞工作室。从技术原理看,自动化脚本通过模拟用户点击行为(如固定设备指纹、固定点击频率)向服务器发送请求,但这类脚本极易被QQ的风控系统识别——真实用户的点赞存在随机性(如浏览时长、点击间隔、关联互动),而脚本行为则呈现高度规律性,如同“机器人”般僵硬。

第三方平台接口则多声称“对接海量真实账号”,实则暗藏猫腻:所谓“真实账号”可能是长期未登录的“僵尸号”,或是通过非法手段获取的“养号”(批量注册的低活跃度账号)。这类账号的点赞不仅无法带来真实社交价值,反而会被系统标记为“异常互动”,导致用户账号被限流。至于真人点赞工作室,虽号称“真人手动操作”,但往往依赖“兼职刷手”的低成本劳动力,这些账号本身活跃度低、社交关系单一,其点赞同样缺乏“真实用户”的权重,且存在刷手盗号、跑路等风险。

技术层面的核心矛盾在于:QQ的名片赞算法始终以“真实性”为核心导向,通过设备指纹、行为轨迹、社交关系链等多维度数据识别异常互动。任何试图绕过这一算法的“刷赞软件”,本质上都是在与腾讯的风控团队进行“猫鼠游戏”——而平台规则迭代的速度,永远快于灰色工具的进化速度。

三、“防封”承诺的虚假性:风控对抗下的必然结局

“永久防封”“官方授权”“零风险”——这些是刷赞软件最常用的宣传话术,但现实中却不存在“真正防封”的刷赞方案。QQ平台对刷赞行为的打击早已形成体系:从账号等级限制(新账号、低活跃账号点赞权重低)、行为频率限制(单日点赞上限、同一设备点赞间隔),到AI模型识别异常模式(如短时间内大量给同一用户点赞),再到人工复核(针对高价值账号的异常数据),多重机制让刷赞行为无所遁形。

更关键的是,刷赞软件本身存在巨大的安全隐患。免费软件常捆绑木马病毒,一旦下载即可能导致QQ账号被盗、个人信息泄露;付费软件则可能以“会员费”“解封费”等名义持续扣款,甚至在收集用户账号信息后直接卷款跑路。曾有用户案例显示,使用某“刷QQ名片赞软件”后,不仅赞数被系统清零,账号还被永久封禁,甚至关联的微信支付功能也受到限制——所谓“真正的安全”,不过是商家收割用户的谎言。

四、回归本质:比刷赞更重要的是真实社交价值

与其纠结“有没有真正的刷QQ名片赞软件”,不如重新审视名片赞的真正意义。社交的本质是“价值交换”与“情感连接”,而非冰冷的数字。一个拥有100个真实好友、每个好友都曾与自己有过深度互动的用户,其100个赞的社交价值,远超一个通过软件刷出的10000个赞。后者不仅无法带来真实的人脉积累,反而可能因虚假数据让潜在社交伙伴产生信任危机——毕竟,在QQ的社交逻辑中,一个“赞”背后可能是一次共同话题的讨论、一次朋友圈的互动、一次现实关系的延伸。

从平台生态看,腾讯始终在强化“真实社交”的导向,通过算法优化让优质内容、真实互动获得更多曝光。与其将时间与金钱投入虚无缥缈的“刷赞软件”,不如将精力放在构建真实社交关系上:比如主动给好友的空间动态点赞评论、参与群聊话题讨论、组织线下聚会活动。这些行为虽然无法快速提升赞数,却能积累真正的社交资本,让QQ名片成为个人形象的“真实名片”。

有没有真正的刷QQ名片赞软件? 答案是否定的。所谓“真正有效”的刷赞软件,不过是灰色产业链制造的消费陷阱,其“有效性”建立在对抗平台规则的基础上,而“安全性”更是无从谈起。在社交回归真实的趋势下,与其追求虚假的数字繁荣,不如深耕真实的社交关系——毕竟,社交的价值从不在“赞数”多少,而在“真心”几许。