关于日本版QQ支持刷名片赞功能的讨论,需从产品定位、市场环境与合规逻辑三重维度拆解。日本版QQ作为腾讯海外战略的早期尝试,其功能设计与国内版本存在显著差异,而“刷名片赞”这一带有强烈本土化社交属性的玩法,是否真实存在于日本市场,实则反映了跨国社交软件的本地化适配困境与合规边界。

首先,日本版QQ的产品定位与国内版本已形成本质区隔。国内QQ的核心功能围绕“强社交+游戏化互动”展开,名片赞、等级体系、厘米秀等设计旨在通过虚拟激励提升用户粘性。但腾讯进入日本市场时,当地社交生态已被Line、WhatsApp等成熟产品占据,这些平台以“简洁沟通+真实社交”为基调,功能高度聚焦即时通讯与基础社交工具。日本版QQ为适应当地用户习惯,大幅简化了国内版本的游戏化功能,名片作为基础身份展示载体,其核心功能是信息传递而非社交货币,“点赞”这一互动形式在日本社交语境中本就缺乏土壤——日本用户更倾向于通过私聊表达认同,公开的“点赞”行为易被视为社交压力,这与国内通过点赞积累社交价值的逻辑截然不同。

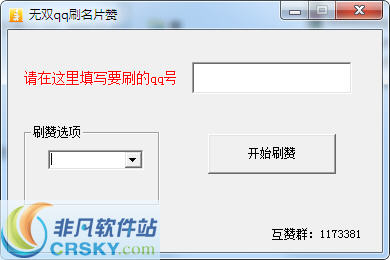

其次,从功能落地层面看,日本版QQ的名片模块从未内置“刷赞”入口或相关机制。国内QQ的刷赞功能通常依赖第三方工具或任务系统,通过用户完成指定动作(如浏览、分享)获取虚拟奖励,再兑换点赞。但日本版QQ的名片设计仅包含基础信息(头像、昵称、签名、联系方式),未设置点赞按钮或点赞计数功能,更遑论支持“刷”这一操作。腾讯海外产品团队在本地化过程中,早已剥离了国内版本中可能引发“沉迷”或“数据造假”的模块,刷赞功能的存在与日本市场对“真实社交”的追求及平台对“健康生态”的维护原则相悖。事实上,Line等本土平台曾因“点赞数据异常”问题遭遇用户质疑,此后日本社交行业对“虚拟互动数据”的监管趋严,平台主动引入此类功能的概率极低。

再从合规与商业逻辑分析,刷赞功能涉及“虚假流量”与“用户数据造假”,在日本《个人信息保护法》及《特定商交易法》框架下存在合规风险。日本法律对互联网平台的“数据真实性”要求严格,若平台默许或支持用户通过非正常手段提升点赞数据,可能面临“误导消费者”的指控。腾讯作为跨国企业,在日本市场的合规成本远高于国内,不会为一个小众功能承担法律风险。此外,从商业价值判断,日本版QQ的用户基数远小于Line等本土平台,其核心用户多为在日华人,对“刷赞”这类强社交货币功能的需求本就不高,平台更倾向于开发满足跨语言沟通、本地生活服务(如优惠券、商圈导航)等刚需功能,而非投入资源维护“刷赞”这类低价值、高风险的模块。

值得注意的是,国内用户对“日本版QQ支持刷赞”的误解,可能源于对QQ国际版(QQ International)功能的混淆。QQ International曾面向全球用户推出过类似“点赞”的“Like”功能,但该功能仅限动态内容(如QQ空间日志),且从未与“名片”关联,更不支持“刷”操作。随着腾讯海外战略调整,QQ International在2018年后逐步停止服务,其功能设计也未能对日本市场产生实质性影响。所谓“日本版QQ支持刷名片赞”的说法,更像是国内用户对QQ功能本土化不足的想象投射,或是第三方营销号对“刷赞”概念的曲解传播。

更深层次看,这一讨论折射出跨国社交软件在功能移植时的“水土不服”。国内社交产品的“游戏化基因”在海外市场往往遭遇文化折扣:日本用户对“虚拟奖励”的敏感度高于实用价值,欧美用户更注重隐私保护而非社交展示,东南亚市场虽接受游戏化互动,但对“数据真实性”的容忍度又低于国内。腾讯在日本市场的失利,部分原因便是对本土用户需求的误判——试图将国内成功的“社交游戏化”模式直接复制,却忽视了日本社会对“真实、克制、低压力”社交的偏好。刷赞功能的不存在,本质上是腾讯在日本市场从“功能输出”转向“需求适配”的必然结果,也是社交软件全球化过程中“本地化优先”原则的体现。

综上,日本版QQ支持刷名片赞功能并无事实依据,其背后是产品定位、市场规则与合规逻辑的三重约束。对社交软件而言,功能的移植并非简单的“复制粘贴”,而是对本地文化、用户习惯与法律环境的深度适配。腾讯在日本市场的探索虽未达预期,但这一过程中的经验教训,为后续海外产品开发提供了重要参考:真正的全球化,不是让用户适应产品,而是让产品融入用户。